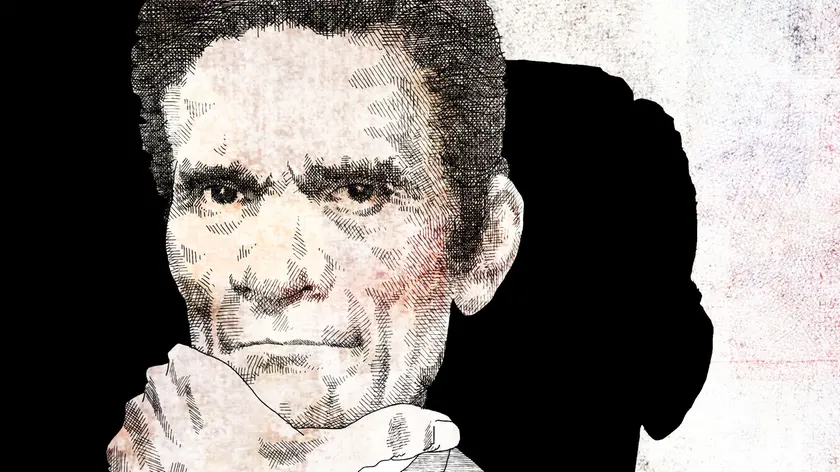

Pier Paolo Pasolini, 1975 - 2015

UDINE. «Scriva che è tutto ’no schifo, che erano in tanti, lo hanno massacrato quel poveraccio. Pe’ mezz’ora ha gridato mamma, mamma, mamma. Erano quattro, cinque».

«Ma lei questo lo ha detto alla polizia?».

«Ma che, so’ scemo...».

Sono le parole pronunciate dal pescatore Ennio Salvini la mattina di domenica 2 novembre 1975 e raccolte nella zona dell’Idroscalo di Ostia da Furio Colombo, il giornalista che il pomeriggio prima aveva fatto a Roma l’ultima intervista a Pier Paolo Pasolini, quella che si concludeva cosí: «Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona... Ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo».

La penultima notte della sua vita Pasolini la trascorse a Stoccolma dove lo aveva invitato l’Istituto italiano di cultura in una iniziativa che aveva come obiettivo il premio Nobel.

Erano appena state tradotte in svedese “Le ceneri di Gramsci” e i suoi film erano famosi. In una sala gremita, Pasolini (con naturalezza e quasi di passaggio, come notarono testimoni dell’incontro), rispondendo a una domanda sulle reazioni suscitate dai suoi articoli contro l’aborto, la scuola dell’obbligo, la televisione, il potere, la borghesia, disse che si aspettava di essere ucciso, assassinato. Il pubblico, ascoltata la traduzione, ammutolí e non commentò.

Poi aggiunse: «Il ruolo dell’intellettuale è di non avere ruoli, di essere la contraddizione vivente di ogni ruolo. Dovere dell’artista è di rivelare la falsa tolleranza concessa dal potere e che rende la gente infelice imponendole doveri ancor piú onerosi invece di darle libertà. Io stesso ho troppa libertà nel mio lavoro, vale a dire una falsa libertà».

Il critico letterario Bengt Holmquist scrisse alcuni giorni dopo: «Il suo era un talento di respiro raramente visto prima. Per avere un equivalente si dovrebbero immaginare Sartre, Böll e Bergmann nella stessa persona. Vederlo in persona era di per sé un avvenimento: aveva l’abilità di trasformare ogni sorta di problemi in qualcosa che ha senso, la semplicità e la lucidità di chiarire il piú complicato dei fenomeni. Che qualcosa lo preoccupasse era facile da capire, ma non sembrava che avesse a che fare con la vita privata. Quel che piú lo assillava era quanto succedeva in Italia».

Sono passati quarant’anni e non sappiamo ancora come e perché è stato ucciso Pasolini nella notte tra primo e 2 novembre 1975, sul litorale di Ostia. Fu un “massacro tribale” ha scritto in un recente libro la giornalista Simona Zecchi, ma la vicenda giudiziaria ha indicato il solo “colpevole ufficiale” in Giuseppe Pelosi, borgataro noto come “Pino la rana”, figura materializzatasi sotto forme terrificanti da un romanzo pasoliniano.

Preso mentre scappava contromano a tutta velocità con l’auto del poeta (in un’ora in cui nessuno aveva ancora dato l’allarme), subito reo confesso, condannato in primo grado a 9 anni e 7 mesi (in “concorso con ignoti”, come stabilí il tribunale presieduto dal fratello di Aldo Moro), sentenza confermata in appello, ma stavolta senza il concorso, Pelosi ottenne la semilibertà nel 1982 e l’anno dopo la libertà condizionata, ma era solo l’inizio di una serie di altri guai e arresti.

Dunque, stando alla giustizia, fu lui a uccidere Pasolini dal quale, raccontò inizialmente Pelosi, era stato aggredito in quanto aveva respinto le sue pretese sessuali. La richiesta di una riapertura delle indagini è stata di recente negata e archiviata.

Tutto ciò ci consegna una verità vulnerabile, sempre meno plausibile, anche perché da una decina d’anni ha cominciato a parlare Pelosi dicendo di avere solo assistito a un assassinio compiuto da altri.

Ci sono interviste televisive in cui fa nomi, ma di personaggi ormai morti, mentre esclude la presenza di un pezzo grosso come Johnny lo zingaro, il Dillinger romano, all’ergastolo per tre omicidi.

L’assassinio di Pasolini ha alimentato un filone di libri tra letteratura e giornalismo di inchiesta di fronte al quale un lettore appassionato ha un compito: quello di «rimettere assieme i frammenti di un’opera dispersa e incompleta perché è lui che deve ricongiungere passi lontani che si integrano. È lui che deve organizzare i momenti contradditori ricercandone la sostanziale unitarietà».

Quelle appena citate sono parole dello stesso Pasolini che, in “Scritti corsari”, spiegava il proprio metodo di analisi in un procedere che teneva insieme vita e lavoro.

Dopo quarant’anni è arrivato il momento di illuminare, con quanto ci è rimasto a livello di prova, ma con un approccio mentale meno condizionato da depistaggi e sensazionalismi, ciò che è stato fatto passare come un omicidio da movente sessuale, «uno di quegli atroci casi nei quali la vittima è stata trasformata in carnefice nello stesso processo che avrebbe dovuto individuare i suoi numerosi killer» (come sostiene Simona Zecchi).

Si sa che l’Italia è un Paese dove prolifera l’universo di complottisti e dietrologi, i quali per ogni tragico mistero trovano cause remote, oscure, spesso allo scopo di ostacolare la verità. Ma per l’omicidio di Pasolini è difficile, impossibile, non andare oltre l’orizzonte delineato dalle carte processuali, prendendo comunque atto di quanti non la pensano cosí.

Anche chi ha conosciuto Pasolini fin da ragazzo, come il cugino Nico Naldini (autore di libri bellissimi e fondamentali su Pier Paolo), non crede ad altri moventi, mentre il pittore Giuseppe Zigaina, amico sincero, ha dedicato tante energie (e libri intensi e intelligenti) all’idea che la morte di Pasolini sia stata l’espressione suprema e trasgressiva del suo linguaggio, quasi un suicidio estetico cercato dopo una sorta di conto alla rovescia.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto