Paola di Colloredo Mels, l’unica che non fuggí

PAOLO MEDEOSSI. Paola di Colloredo Mels, infermiera di 23 anni, assieme alla mamma e al papà aveva deciso di non scappare da Udine dopo la disfatta di Caporetto. Era inorridita, sconvolta, arrabbiata per quanto stava vedendo in quei giorni. Lo provò dentro di sé e soprattutto lo scrisse in un diario prezioso, che appare adesso a quasi 100 anni distanza. Ennesima testimonianza su una guerra che incredibilmente, nonostante la valanga di libri fin qui pubblicati di ogni tipo, in parte forse deve essere ancora narrata. Sotto le date del 4 e del 9 novembre 1917 Paola annota: «Migliaia di uomini sono passati, la Germania è arrivata con i suoi titanici soldati. Niente si sa dell’Italia nostra, povera Patria tradita. La mamma e io siamo tutto il giorno all’ospedale. Muoiono a decine... e non se ne fa più caso. Udine è devastata, le case sfondate, tutti sono fuggiti e l’onta della fuga ignominosa si riversa non solo sui comandi, ma su sindaco, arcivescovo e capi tutti del Comune. Signore, solo Voi potete salvarci». Fervida, determinata, profondamente cattolica e italiana (valori appresi in famiglia) Paola aveva assistito in poche ore alla grande fuga, come accade sempre in simili momenti quando i primi a volatilizzarsi sono i principali responsabili. Il re Vittorio Emanuele, dopo un paio d’anni di soggiorno udinese, era salpato in fretta dalla stazione ferroviaria di Basiliano per far prima. Il capo supremo Luigi Cadorna aveva fatto armi e bagagli lasciando il comando situato nell’attuale liceo Stellini le cui chiavi erano state consegnate all’ignaro frate parroco delle Grazie. La municipalità era in viaggio verso i lidi toscani, con vescovo al seguito. Due terzi della popolazione, di circa 45 mila abitanti, aveva abbandonato le case sotto l’incalzare nemico. Tra i pochi rimasti c’era la famiglia Colloredo, che abitava in un palazzo in via Aquileia 24. Il 28 ottobre, di primo mattino, la madre di Paola, Costanza, signora alta e imponente, indossando l’autorevole veste di dama della Croce Rossa, uscì da sola e si diresse verso l’ospedale allestito nell’istituto di Toppo Wassermann in via Gemona per raggiungere i “suoi” feriti, ben cinquecento, soli e abbandonati al loro destino. Una pattuglia tedesca la fermò, ma poi la lasciò passare, colpita da tanta fierezza. Il dovere verso i militari italiani feriti, verso i più anziani ancora in città, il senso del servizio al di là di ogni interesse personale: ecco cosa spinse i Colloredo a non partire da Udine. Costanza era la prima autorità della Croce Rossa in città e non scappò, come aveva invece fatto la maggior parte del personale medico, militare e civile. Al suo fianco c’erano Paola, la figlia di 23 anni, infermiera, e il marito, Paolo di Colloredo Mels. Contrariamente a quanti, anche in buona fede, erano convinti di esprimere il proprio patriottismo fuggendo dai territori in mano al nemico, loro fecero la scelta opposta, accanto a chi soffriva e non poteva muoversi, salvando centinaia di vite. A fine guerra questo atteggiamento non fu capito, alimentando quasi il sospetto di sentimenti austriacanti, come si diceva allora, e ciò fu all’origine di ulteriore amarezza.

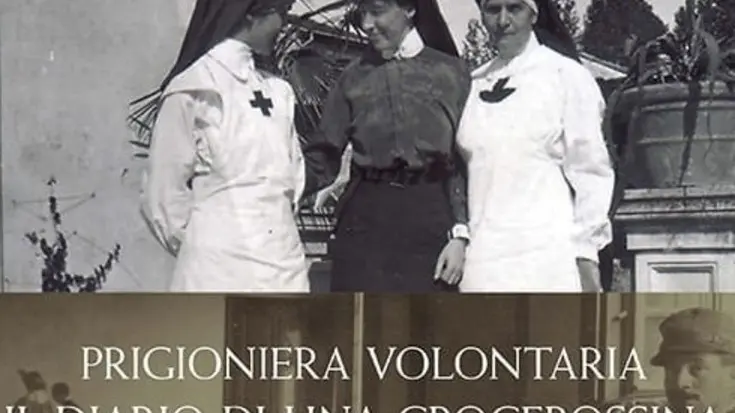

La storia di Paola di Colloredo Mels, con le vicende della sua famiglia eccezionale, vissute fra Friuli (in particolare il castello di Colloredo di Monte Albano) e Piemonte, è raccontata in un libro sorprendente pur raccontando fatti ben conosciuti. Pubblicato dall’editore Gaspari, che amplia così il suo vasto catalogo sui temi della Grande Guerra, si intitola “Prigioniera volontaria. Il diario di una crocerossina dopo Caporetto”, a cura di Tomaso Ricardi di Netro, nipote della coraggiosa infermiera, il quale ha raccolto la preziosa documentazione conservata dal papà Paolo, figlio di Paola, condividendo assieme alla sorella e ai cugini la decisione di stampare questi testi. Il libro sarà presentato oggi, alle 17.30, nell’auditorium del di Toppo Wassermann, in via Gemona, proprio il luogo al centro della vicenda. Ne parleranno il professor Andrea Zannini, l’ispettrice provinciale delle infermiere volontarie, Loredana Pugnale, e l’editore Paolo Gaspari, assieme al curatore, Ricardi di Netro.

Il diario si chiude a guerra appena finita quando Udine si ripopola e tornano i maggiorenti. C’è un Te Deum in duomo. Paola ci va e le batte forte il cuore temendo per lo stesso arcivescovo, che riappare in città. «Al suo posto - dice la ragazza - mi sarei sentita tanto male. Invece niente fischi, niente bombe, è passato tra la fila di popolo riverente, se non plaudente. Vidi pure il sindaco con tutti quelli che per paura avevano disertato». Lapidaria e significativa l'ultima frase: «L’anno di guerra è finito. In strada vi è una figura di fantaccino alla frontiera. Sotto si legge: soldato della Vittoria, l’Italia ti ringrazia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto