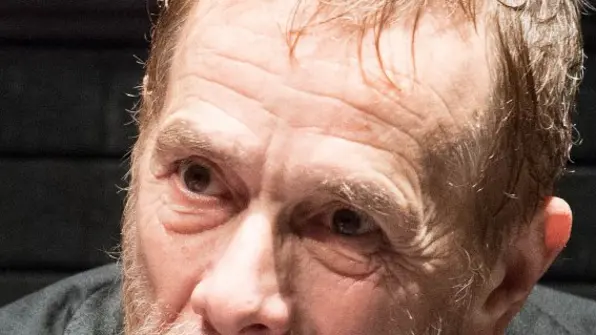

Gabriele Lavia

di GIAN PAOLO POLESINI

Pirandellianamente Lavia. Alla modernità fa sempre comodo il pensiero del drammaturgo di Girgenti, che abbraccia le declinazioni esistenziali tutte, la crisi dell’io, il relativismo psicologico, l’incomunicabilità, l’identità dell’uomo, quell’uno, nessuno centomila che riassume l’atteggiamento umano dell’unicità in rapporto con le troppe facce che gli altri ci fanno indossare.

I . Sei personaggi e ora L’uomo dal fiore in bocca, con un desiderio per ora soffocato: I Giganti della Montagna, l’incompiuta. «Mi sa - spiega Gabriele Lavia - che dovrò attendere tempi migliori per concludere il trittico. Si tratta di una rappresentazione complessa e costosa e i soldi mancano». Gli ricordiamo che la prosa italiana non gode dello stesso ossigeno donato ad altri. All’italiana, diremmo. «Non siamo nuovi a rinunce. Paghiamo, a volte, la sbadatezza di una certa distribuzione. Non siamo comunque un Paese ben messo».

L’uomo dal fiore in bocca - in cartellone al Giovanni da Udine da giovedì 2 a sabato 4, ricordando l’incontro di venerdì, alle 17.30, nel foyer del Nuovo a cura di Roberto Canziani - è un gioiello drammaturgico poco rappresentato, «soprattutto per la brevità - racconta l’attore milanese». Era utilizzato nei bis dagli interpreti di un certo glamour. Credo di essere un conoscitore profondo delle novelle di Pirandello e non ho faticato a costruire una gabbia narrativa dominata dalla tematica della morte, centro nevralgico de L’uomo dal fiore in bocca».

Il protagonista è un uomo prossimo a morire, spinto a rivedere ogni dettaglio della propria esistenza. Suo antagonista è un Avventore ancora privo del senso della fine, mosso invece a una convenzionalità nella quale possiamo riconoscerci. «La vita contempla la morte o come diceva Lui, la “vita se la porta appresso” - dice Lavia - sono due realtà inscindibili. Spesso la nostra sopportazione è confortata da una condotta sovrappensiero, una specie di leggerezza necessaria a farci perdere traccia di una fine inequivocabile. Diceva Eraclito: “un bambino appena nato è giù vecchio per morire”».

La voce più autorevole della prosa contemporanea - il debutto di un giovanissimo Lavia avvenne negli anni Sessanta e dal quel tempo del bianco e nero televisivo, che lo fece conoscere all’Italia nello sceneggiato Marco Visconti, all’oggi più confuso, è l’emblema della vicenda teatrale italiana - definisce il breve scritto racchiuso nel Caffè notturno, il «capolavoro del premio Nobel», rivelando la genesi.

«Il grande Ruggero Ruggeri chiese a Pirandello di scrivergli su misura un atto unico, e senza modifica alcuna l’interprete di un certo teatro di rottura, per allora, lo fece trionfare. Ed ecco che nei decenni a venire il pezzo lo si maneggiò solamente come regalo finale agli spettatori, la degna chiusa prima di far scorrere il sipario. Ho pensato che fosse giunto il momento di ridargli colore aggiungendo quel e non solo al titolo per giustificare gli innesti dello stesso ceppo pirandelliano».

Un’ombra femminile che s’intravede in scena richiama un’altra tematica decisiva. «C’è una donna che guarda dentro la sala d’attesa, da fuori la grande vetrata e poi ci sono tante donne, donne, donne, che non si vedono ma sono l’assillo o l’incubo del nostro piccolo uomo pacifico. Chi è quella che passa? La moglie? La morte?». Una vecchia storia, comparsa in una biografia autorizzata e certificata dallo stesso Pirandello, giustifica certe reazioni postume del siciliano, al momento dei fatti solamente un bimbo curioso e ancora libero da accostamenti pericolosi. «La morte addosso potrebbe essere il sottotitolo di tutta la sua opera letteraria. Fin dalla sua fanciullezza il piccolo Luigi fu come risucchiato dall’orrore e dal mistero della morte. L’episodio, famosissimo, del cadavere e dei due amanti in quello strano fondaco buio, segnò per sempre lo scrittore e la sua opera. Gli dissero di non andare mai nel fondaco perché laggiù c’è la signora nera che ti porta via. Lui ci andò lo stesso e notò un tizio disteso inerme su un tavolaccio. Aveva i piedi enormi. Lo vestirono con cose non sue, probabilmente era un poveretto trovato defunto senza scarpe. Nel mentre un Luigi spaventato osservava l’uomo dagli occhi chiusi, udì un gemito e fu convinto fosse l’ultimo lamento del tizio. Poi nell’oscurità intravide un corpo di donna avvinghiato a un corpo di maschio. I due stavano facendo sesso noncuranti del luogo. Pensate allo choc di un bimbo dei primi del Novecento e a ciò che elaborò un cervello ancora vergine di tragedia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto