Vent’anni fa moriva Alessandro Vigevani, umanista “poligrafo” del Novecento

Nella targa del lungoroggia che gli è stato dedicato a Udine, fra il liceo Stellini e la basilica della Madonna delle Grazie, il primo appellativo attribuito al docente e preside del liceo classico udinese, è quello di “umanista”. È stata l’associazione degli Stelliniani a volere che quello spazio cittadino fosse intitolato a lui

Nella targa del lungoroggia che gli è stato dedicato a Udine, fra il liceo Stellini e la basilica della Madonna delle Grazie, il primo appellativo attribuito ad Alessandro Vigevani, già docente e preside del liceo classico udinese, è quello di “umanista”. È stata l’associazione degli Stelliniani a volere che quello spazio cittadino, che costituisce forse l’unico lungoroggia italiano battezzato con un nome, fosse intitolato a lui e la qualifica di ‘umanista’ era senz’altro la più idonea ad esprimerne la vastità e profondità di interessi.

Alessandro Vigevani, nato a Firenze da padre piacentino e madre apuana il 15 settembre 1914 e morto a Udine il 4 novembre 2005, è stato effettivamente un umanista, perché non vi è campo della cultura, sia dotta che popolare, che egli non abbia attraversato e di cui non sia rimasta traccia nei suoi interventi. L’unica definizione che potrebbe offrirne un ritratto più esaustivo sarebbe, probabilmente, quella di ‘poligrafo’, cioè di autore versatile e impegnato nella trattazione degli argomenti più diversi ed è con questa che desideriamo rendergli omaggio nel ventennale della sua scomparsa.

Trasferitosi a Udine, al seguito della famiglia, nel primo dopoguerra, Vigevani ha fatto di questa terra la patria adottiva, tanto da diventare uno dei principali studiosi e divulgatori della friulanità in ogni suo aspetto, da quello storico a quello etnografico e sportivo. Conseguita la maturità classica nel 1932 proprio allo Stellini, intraprese gli studi universitari alla Normale di Pisa, dove si laureò con il massimo di voti in filologia classica a ventidue anni non ancora compiuti, per diventare, tre anni più tardi, dottore in giurisprudenza all’Università di Padova.

Da allora e dopo aver combattuto come tenente dell’VIII reggimento alpini in Albania (la sua divisa è conservata nella sezione dell’A.N.A. di piazza Libertà), la sua vita professionale assunse i tratti di un continuo pellegrinaggio culturale fra l’Italia e l’estero, come se la dimensione del poligrafo avesse trovato naturale corrispondenza in quella del ‘viaggiatore’.

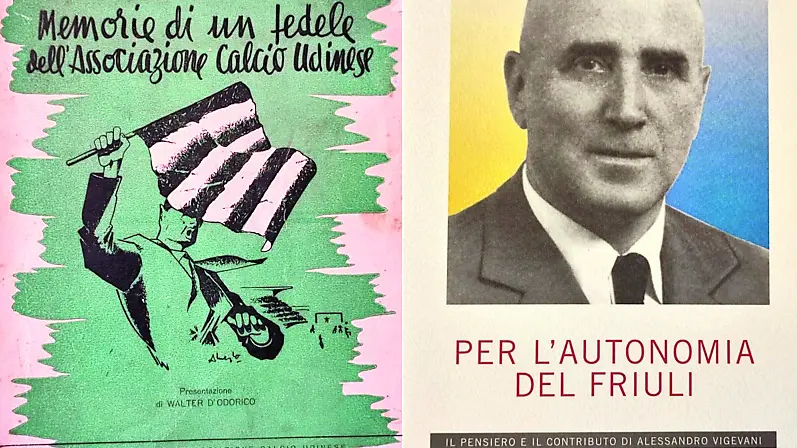

Tra l’uno e l’altro di quegli spostamenti - che lo portarono, nelle vesti di lettore o di direttore degli istituti italiani di cultura all’estero, da Bucarest a Istanbul, da Budapest a Madrid, da Vienna a Stoccarda - trovò il tempo per dare alle stampe opere dal contenuto più vario. Dal libro Memorie di un fedele dell’Associazione Calcio Udinese, una sorta di ‘Alla ricerca del tempo perduto’ dedicata alla squadra del cuore, alla traduzione delle Vite dei dodici Cesari di Svetonio, con numerose digressioni dalla linguistica all’attualità e uno sguardo sempre attento all’ecologia. Esiste, poi, un apporto più specifico che egli ha dato alle sorti della ‘Piccola Patria’ e dal quale, dieci anni fa, Gianfranco Ellero ha tratto ispirazione per curare un opuscolo dal titolo Per l’autonomia del Friuli. Il pensiero e il contributo di Alessandro Vigevani. In quell’opera venne ripercorsa la militanza di Vigevani nel ‘Movimento popolare friulano per l’autonomia regionale’, accanto a personaggi come D’Aronco, Pasolini e Tessitori, e sottolineato il ruolo che ebbe un suo saggio del 1946, primo capitolo del volume La Regione del Friuli, nel persuadere i padri costituenti circa l’esigenza di conferire la dignità di regione a questa terra.

Ma il profilo di Vigevani non sarebbe completo se, accanto alla sua poliedrica attività di scrittore, non considerassimo quella di pubblicista, che lo vide collaboratore di varie testate fra cui il ‘Messaggero’, e di conferenziere, in cui la raffinata abilità dialettica e il ricco repertorio di citazioni gli consentivano di essere un relatore particolarmente brillante, oltre che dotato di un’indipendenza di giudizio che educava alla libertà di pensiero e smentiva ogni luogo comune.

Anche per ricordare questi aspetti della sua personalità, il prossimo 9 dicembre la Biblioteca civica udinese, alla quale i figli Enrico, Luisa e Alberto hanno donato buona parte del grande archivio paterno, esporrà alcuni suoi libri e ospiterà un incontro organizzato dagli Stelliniani.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto