Il Novecento raccontato in 25 giornate diventate simbolo

Un mosaico di date, luoghi e vicende del secolo scorso in Friuli Venezia Giulia: si parte dal gennaio 1964 (le prime elezioni) e si chiude nel 1917 con Caporetto

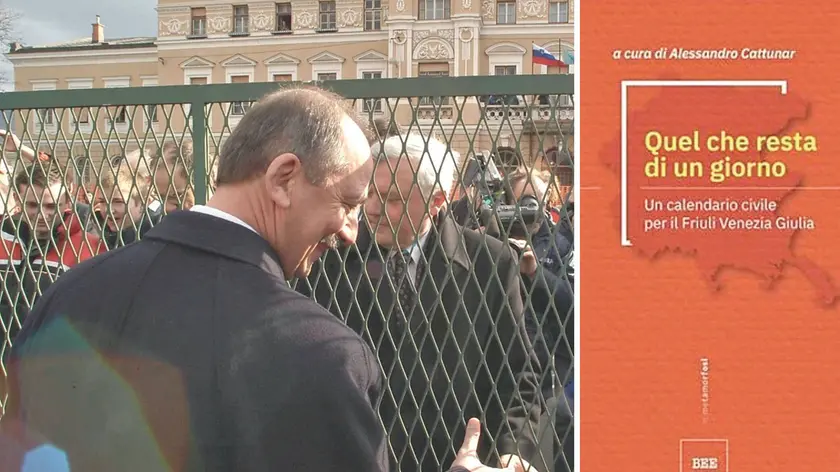

Un mosaico di date e di luoghi, di esperienze individuali e collettive, di memorie traumatiche e di slanci verso il futuro: è il saggio “Quel che resta di un giorno. Un calendario civile del Friuli Venezia Giulia”, che sarà presentato venerdì 28 novembre alle 18 alla Libreria Tarantola di Udine. Modererà l’incontro Andrea Zannini, vicepresidente dell'Istituto Friulano di Storia del Movimento di Liberazione, che qui presenta l’iniziativa.

***

Andrea Zannini

Esistono libri utili e libri necessari: Quel che resta del giorno. Un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia, curato dallo storico goriziano Alessandro Cattunar per Bottega Errante (272 pagine, 20 euro), appartiene alla categoria dei libri che bisognava proprio scrivere.

La regione ha una storia plurimillenaria, che nel tempo ha attirato l’attenzione di fior di storici, interessati prevalentemente alla Patria del Friuli o alla peculiare vicenda di Trieste. Anche gli storici del XXI secolo (Walter Tomada, Angelo Floramo) non hanno saputo resistere a questa straordinaria profondità storica, pur con una diversa consapevolezza per il tempo presente.

Cattunar parte da un altro presupposto, quello della “ego-storia” collettiva: come ogni individuo e ogni famiglia si costruisce un proprio calendario di date fondamentali, così una collettività possiede dei momenti sulla base dei quali si è costruita e nei quali, guardando indietro, può riconoscersi. Venticinque giornate-simbolo del Novecento sono state così affidate a storici e scrittori: un Calendario civile regionale che insegna e fa pensare.

Il racconto si apre con una data misconosciuta, il 31 gennaio 1964 (voce curata da Š. Čok), quando si svolsero le prime elezioni regionali. Scelta intelligente: non l’inserimento in Costituzione della regione a statuto speciale, non l’approvazione del suo statuto, ma l’atto di partecipazione popolare con cui effettivamente nacque la Regione. Il volume si chiude, invece, con il 4 novembre 1918 (R. Todero) e la fine della Grande guerra (forse più simbolicamente rappresentata dall’arrivo della nave italiana Audace a Trieste il giorno prima?). A parte questa data, la Prima guerra mondiale è del tutto esclusa dal volume: perché non ricordare il 24 ottobre 1917, quando lo sfondamento degli austro-tedeschi a Caporetto avrebbe generato la rotta, la ritirata, l’invasione e un anno di drammatica occupazione di tutto il Friuli?

Doverose le ricorrenze tra le due guerre: l’incendio del Narodni Dom a Trieste, «un prima e un dopo» per la comunità slovena; la fucilazione a Basovizza nel 1930 dei quattro «terroristi» che diventeranno gli eroi della liberazione jugoslava (entrambe di Š. Čok); la proclamazione delle leggi razziste in Piazza Unità nel 1938 (A. Cattunar). Ma il blocco più consistente di date-simbolo è relativo alla Seconda guerra mondiale e alle sue conseguenze: dall’invasione della Jugoslavia nell’aprile del 1941 (Š. Čok), alla Repubblica partigiana della Carnia (M. Emmanuelli), al 1° maggio 1945 tra liberazioni e occupazioni, al 10 febbraio 1947 quando venne siglato il Trattato di Parigi, al 15 settembre 1947 quando esso entrò in vigore, fino al 1965 quando la Risiera di San Sabba divenne monumento nazionale (tutte di A. Cattunar). Considerando la capacità di raccontare, senza schemi e paure, la complessità ad esempio di un passaggio come il 1° maggio 1945 a Gorizia, non era forse il caso di inserire anche la data-simbolo, dolorosa ma doverosa, dell’eccidio di Porzûs?

Ad altri filoni storici è dedicata particolare attenzione: quello delle vicende del confine orientale dopo il 1945, con il “ritorno” di Trieste all’Italia nel 1954 (F. Todero), e l’entrata della Slovenia nell’Unione europea il 1° maggio 2004, osservata da luogo iper-simbolico di Piazza della Transalpina a Gorizia (A. Cattunar); poi il tema delle minoranze linguistiche, con le leggi del 1996 per quella friulana (M. Stolfo) e del 2001 per quella slovena (Š. Čok); quindi le trasformazioni del mondo del lavoro, riassunte nell’episodio delle lotte del Cormôr degli anni Cinquanta (M. Emmanuelli) e dello sciopero alla Zanussi del 1969 (G.L. Bettoli).

Gli anni Settanta, dopo il tributo doveroso alla tragedia del Vajont (T. Sirena), entrano nel Calendario civile per la rivoluzione goriziana di Basaglia (F. Perazza) e il terremoto friulano da una prospettiva anche jugoslava (A. Floramo). Forse meritava un capitolo anche la strage di Peteano (31 maggio 1972). Infine due date che ci eravamo proprio dimenticate: l’istituzione di Ente Friuli nel Mondo (20 giugno 1953, J.P. Grossutti) e la morte per il freddo di tre maliani sopra Trieste, il 13 ottobre 1973 (A. Piuzzi), data-simbolo d’inizio della rotta balcanica.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto