Storia dei giubilei: l’indulgenza di Roma

Il suo sarà un giubileo diverso, ha avvertito e promesso papa Francesco. Se davvero, quanto e come, si vedrà. Le premesse però ci sono: ne ha dato l’annuncio a sorpresa, e a breve termine, per evitare le speculazioni e le malversazioni per cui quello del Duemila viene detto “giubileo della cricca” (come ha scritto Eugenio Scalfari, per preparare le mangiatoie ci vuole del tempo!). Ma quel che piú conta è che sia nuovo sul piano ecclesiale, spirituale, rituale: e che lo si celebri nel cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II vorrà pur dire qualcosa.

Come ogni pratica religiosa, anche, e ancor piú, il giubileo - in ragione dei presupposti teologici e delle modalità delle sue pratiche giubilari - ha mostrato lungo sette secoli aspetti umani, fin troppo umani, che ne contraddicono hanno contraddetto la sacralità, o meglio la santità. Ed ecco, dal 1300 a oggi, una storia di “anni piú o meno santi”, costellata di aneddoti e di eventi curiosi, scandalosi o edificanti, piissimi o mondani, tragici o ridevoli, tutti comunque significativi, anche da un punto di vista storiografico.

Per quanto sintetico e di taglio divulgativo, “Il racconto dei giubilei, tra storia e cronaca”, si offre a riflessioni a vari livelli, e in diversi ambiti. A cominciare dal confronto tra il giubileo ebraico e quello cristiano (o meglio cattolico): remissione concretissima dei debiti materiali il primo, di quelli spirituali il secondo, con relativa dottrina delle indulgenze, invisa tanto agli ortodossi che agli evangelici e ostacolo formidabile al dialogo ecumenico.

Concesse inizialmente a condizioni ben piú impegnative, quali il pellegrinaggio a Gerusalemme e la partecipazione alle Crociate, con l’istituzione dei giubilei le indulgenze poterono essere “lucrate” (ormai il verbo suona equivoco) a condizioni che nel tempo acquisirono carattere di vero e proprio mercimonio, e furono causa non ultima della Riforma, assieme al culto delle innumerevoli reliquie che avevano fatto di Roma una seconda Gerusalemme.

La contabilità della remissione dei peccati aveva aspetti certo meno gravi, ma perlomeno grotteschi, paradossali: a esempio, contemplare la Veronica devotamente per un’ora procurava un’indulgenza di tremila anni per i romani, di novemila per gli italiani e di dodicimila per chi giungesse da piú lontano. Nel 1377 un priore viennese passò ventisette ore in preghiera di fronte al velo accumulando un bonus di trecentoventiquattromila anni da scalare alla permanenza in purgatorio. Gli sarebbe bastato spostarsi di pochi metri per guadagnarsi l’indulgenza plenaria, semplicemente visitando l’altare maggiore di San Pietro.

La storia dei giubilei molto c’insegna di quella del papato e della cristianità: i giubilei sono stati catalizzatori di fenomeni di grande momento e di lunga durata, quali l’esercizio politico dell’autorità religiosa (contestualmente alla bolla d’indizione del primo giubileo, Bonifacio VIII ne emanava una che negava l’indulgenza ai suoi nemici), i dissidi interni alla Chiesa (la cattività avignonese e lo scisma condizionarono a esempio il secondo e il terzo giubileo), i rivolgimenti culturali e quelli scientifici e tecnologici.

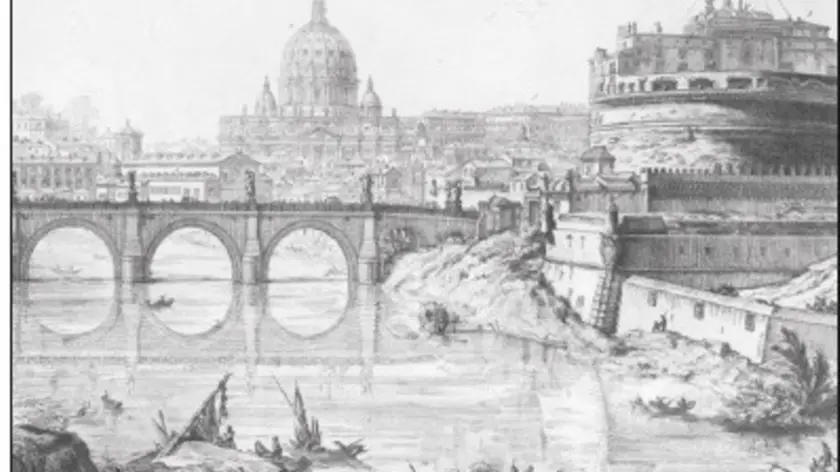

Si aggiunga il colore, cangiante nei secoli, dell’Urbe, col popolo romano irridente (per voce soprattutto di Pasquino), riottoso, truffaldino («per tanti ladri non basta un giubileo», scrisse Gioacchino Belli) ma capace anche della carità ospitale e gratuita delle confraternite; lo spettacolo di pietà sincera od ostentata di tanti romei, tra i quali regnanti e santi e visionari; si aggiunga la voce di sommi poeti fattisi pellegrini (in primis Dante, Petrarca, Tasso) e l’opera romana di artisti eccelsi (Giotto, Michelangelo, Bernini) e concluderemo che se è vero, come ora scrive Alberto Melloni che «il giubileo della Chiesa di Roma non gode di buona stampa», esso è senz’altro occasione di buona (istruttiva, se ancora si può dire) lettura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto