Bassilla e le altre: le storie delle donne prodigiose ai confini del Patriarcato

L’appuntamento a Palazzo Orgnani Martina di Venzone. La stele al Museo di Aquileia ricorda la mima e danzatrice

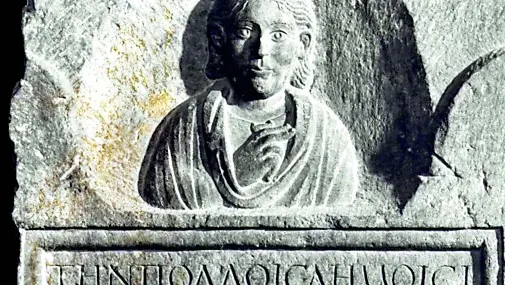

Nel museo archeologico cristiano di Aquileia è conservata una lapide sepolcrale con epigrafe greca e un raffinato rilievo che ci restituisce i tratti eleganti della donna di cui il testo regala un veloce profilo.

È rappresentata in forma di un busto che si estende appena al di sotto del petto; indossa una tunica ricoperta da un mantello in cui è avvolta, lasciando che fuoriesca solamente la mano destra, che colpisce per la sua grandezza, sproporzionata rispetto al resto del corpo e posta bene in evidenza nel centro del petto, dove ha sede il cuore: il motivo è profondamente simbolico perché è con le mani che i mimi riuscivano a declamare quanto sentivano agitarsi nelle profondità della loro anima.

Il volto è un bell’ovale, con la fronte alta, gli occhi grandi e le pupille incise a esprimere una maggiore capacità espressiva; le sopracciglia lunghe e arcuate nascono dalla radice stessa del naso, ben formato e snello, mentre le labbra sono sensuali, carnose, non certo pudiche.

I capelli sono lunghi e ondulati, separati al centro da una scriminatura e raccolti tanto da lasciar intravedere le orecchie: tutti elementi che permettono di datare la stele tra il 218 e il 235 circa dell’era volgare.

Ed è questa l’unica fonte che ci parla di lei, una mima morta nel teatro aquileiese e probabilmente sepolta dentro il recinto e i perimetri dello stesso. Il testo venne esteso da un non meglio precisato Eraclide, probabilmente uno dei tanti autori di canovacci scenici che poi danzatori e istrioni portavano in scena accompagnandoli con le movenze dei loro corpi e con la musica.

L’etimologia del suo nome è intrigantissima: nella lingua friulana esiste un verbo, “bacilâ”: viene utilizzato per sottolineare i movimenti funambolici, gli equilibrismi, le situazioni che determinano incertezza, circospezione; ve ne è un altro parimenti curioso, “businà”: è detto del suono prodotto dal vento, ma anche di quella voce incantatoria che soltanto certi flauti sanno produrre, quelli utilizzati nelle cerimonie sciamaniche, miranti a riprodurre la voce delle sirene.

Lo studioso friulano Gilberto Pressacco, in una delle sue intuitive ricognizioni linguistiche, riconduce entrambi i lemmi al latino buccina, quel tipico flauto doppio utilizzato appunto dai mimi nelle rappresentazioni teatrali.

Ma possono essere riferiti anche al latino basiliscus: il mitico serpente dotato di straordinari poteri con cui spesso veniva fregiata la danzatrice, definita anche pitonessa, sirena bicaudata capace di far impazzire gli uomini con la sensualità dei suoi movimenti serpentini.

Di lei e di altre “donne prodigiose” che vissero entro i confini del Patriarcato di Aquileia, dal Tardo antico all’Evo Moderno, si parlerà 2 febbraio, a partire dalle 15, a Palazzo Orgnani Martina di Venzone.

Donne sapienti, resistenti, sante o disubbidienti, madri o monache, anonime popolane o cortigiane, che seppero fare della loro vita un canto di lode. O un’invettiva.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto