Sofferenza e orgoglio: la storia della Carnia attraverso gli occhi dei suoi emigranti

Centinaia di occhi fissi nell’obiettivo, decine di documenti postali, sguardi un po’ smarriti o decisi, scritti patetici o faticati ed essenziali, che si snodano dal ’700 all’Italia del boom. È la restituzione di un mondo dimenticato senza il quale non sarebbe pensabile quello odierno, “Il grande libro dell’emigrazione fornese”, frutto del lungo, monumentale e minuzioso scavo di Alfio Timilin Anziutti.

Un lavoro che getta luce sulla storia dell’Alto Tagliamento e su vicende di sradicamento e di sofferenza, ma anche di orgoglio e di riscatto, nelle quali forse anche i più accesi fautori dei “confini chiusi” potranno trovare spunti di riflessione.

Friulani libars di scugnì là da sempre (già nell’821 il patriarca Fortunato invia lavoranti al duca Posawski), mossi da obblighi feudali e bisogno, ma anche dal “desiderio di frequentare luoghi lontani dalle quotidianità”, come scrive Paul Guichonnet in “Storia e civiltà delle Alpi”.

Tesi non enunciata ma sottesa, quella che il carattere peculiare dei “carnielli, simili ai friulani, ma migliori in tutto” (secondo il giudizio di Belsazar Hacquet, erudito del ’700) sia filiazione della terra natia, ma anche di molte altre, da cui i migranti portarono nelle loro dimore un geloso senso di indipendenza, una fierezza di autostima, una consapevolezza politica e un netto rifiuto della sottanità. Qualità spiccate e tenaci, acquisite a caro prezzo, e sopravvissute alle due guerre mondiali.

Anche per l’autore che ha scandagliato archivi domestici paesani e non, l’emigrazione è solo in parte un fenomeno necessitato: «I Carnielli, conoscendo invasioni, confrontando tradizioni e instaurando commerci e contrabbandi, hanno conosciuto “l’altro” e con esso mischiato rapporti, parole, prole, racconti, arnesi, sementi. Forse nasce da qui l’epopea dell’emigrazione carnica stagionale, che non era una generica massiccia fuga dalla povertà, bensì un dato strutturale dell’economia legato a una “globale” visione del mondo», scrive Timilin.

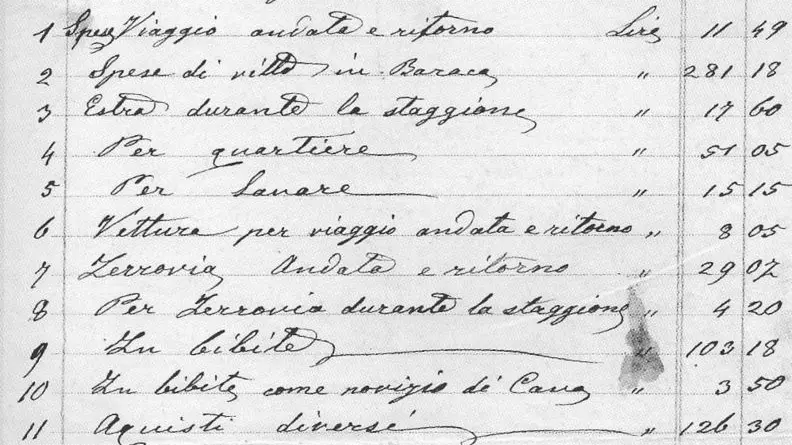

Un censimento del 1818 della deputazione comunale sugli “armigrati” di Forni fa emergere come la maggioranza fosse costituita da tessitori (probabile eredità di Jacopo Linussio). Le professioni risultano essere: tessitori 67, fabbri 2, sarti 36, calzolai 5, cramari 5, facchini 3, petenari 7, orefici 1, giusta caldiere 2, venditori di stampa 2.

In seguito si apre la rotta delle Americhe, forse risposta a uno snodo difficile: il passaggio dall’Impero asburgico al Regno d’Italia, avvenuto proprio quando la popolazione di Forni era impetuosamente cresciuta (30% in altrettanti anni), avviando altri percorsi di scugnî là. Libro importante, che annuncia la prossima pubblicazione integrale della corrispondenza rinvenuta sotto il titolo “Lettere di emigrazione: Forni di Sopra tra Ottocento e Novecento”.

Per «conoscere meglio il nostro passato, conservando la memoria, riannodando caparbiamente i fili del tempo. Così da frenare la naturale deriva dei continenti e con essi dell’oblio, favorendo ricerche anagrafiche e contatti parentali», conclude Anziutti. «Il mondo è piccolo: ce lo insegnano i nostri emigranti e... internet. Ci sarà sempre tempo e luogo dove le storie di Forni di Sopra e della sua gente troveranno il modo di incrociare le strade del ricordo».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto