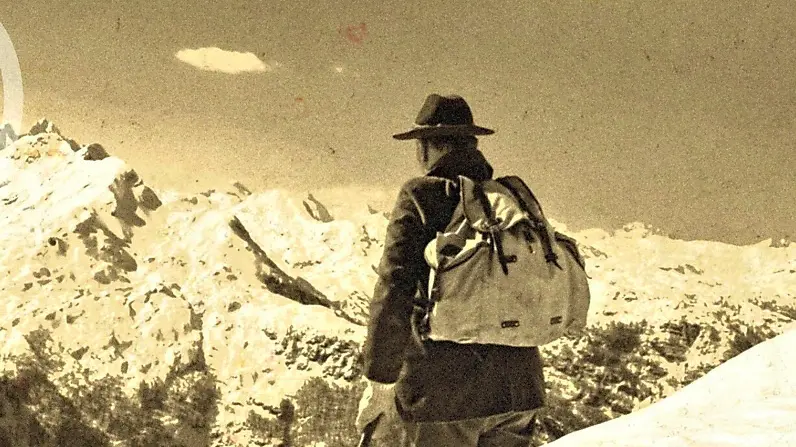

La Resistenza in alta quota: un libro di Sergio Giuntini ne racconta le vicende

Lo scrittore ha raccolto le storie di uomini e donne che sublimarono la passione per la montagna in impegno civile e politico

Il fascismo sfrutta l’alpinismo a scopi patriottici, così come farà con gli gli altri atleti. C’è chi aderisce e ne diventa un simbolo, come il triestino Emilio Comici, e chi non fa in tempo a rendersene conto perché muore giovane, come l’udinese Celso Gilberti. Altri, numerosi altri, che hanno consuetudine con le rocce, diventeranno invece fieri oppositori della dittatura e useranno le loro conoscenze delle montagne per unirsi ai partigiani.

Il merito del libro di Sergio Giuntini Alpinismo e Resistenza, uscito per i tipi di Ediciclo (collana Ossigeno, 18 euro), è di aver raccolto le vicende di questi uomini e donne che sublimarono la passione per la montagna in impegno civile e politico, mettendo da parte ogni comoda assuefazione al regime e pagando di persona.

Lo dice bene Giorgio Bocca come cambiò tutto: “Per noi ci fu con la montagna un rapporto nuovo, di lavoro, di mutuo soccorso, di adattamento: quella fatica continua di trasportare pesi, di bardare e guidare muli, di andar per legna, di sotterrare armi, di nascondere sacchi di farina, di fare letti con i tronchi sottili delle betulle o dei giovani faggi. Sì ci sono parecchie cose umili o stupende di quella montagna vissuta per venti mesi che sono ir-ripetibili”.

Il futuro giornalista Bocca non era propriamente un alpinista ma atleta di montagna sì, perché gareggiava nello sci di fondo e Giuntini, che di ogni sport s’intende perché è presidente della Società Italiana di storia dello sport, lo include nell’ultimo capitolo assieme allo scrittore e linguista Luigi Meneghello, vicentino di madre udinese, cui dedica un altro ricordo raro, citando il suo ragionare intorno al lessico dialettale dei ragazzi sul ranpegare (“Roccia non ha la pregnanza tecnica del nostro ròcia, nel duplice senso di parete da scalare, e di arte di farlo”) che poi divenne strumento non più di svago ma di lotta.

Sono tanti, si diceva, coloro che dall’alpinismo passarono alle brigate partigiane, benché la narrazione di regime cercasse di far passare ogni ardito scalatore per epigono del Duce, e il Club alpino italiano (anzi il Centro alpinistico italiano, così rinominato perché la parola “club” era straniera) era diventato uno strumento della propaganda fascista che cacciava i soci ebrei, per non parlare di quelli di altre fedi politiche.

Giuntini lo racconta, descrivendo episodi penosi che per fortuna non accaddero ovunque. Valga per tutti l’episodio di cui narra il musicologo Massimo Mila in una lettera dal carcere alla madre: “Sono contento che sia uscito l’articolo… Quella del Cai è dunque la rivista più coraggiosa o distratta d’Italia. Ho visto su un numero della Nuova Antologia che sono stato premurosamente soppresso dai collaboratori”. Mila arrampicò spesso sulle Alpi Carniche e Giulie con, fra gli altri, Mario Micoli, partigiano della “Osoppo” e fondatore della sezione Cai di San Daniele nel 1949.

L’autore snocciola nomi e storie, comincia con le donne – Zangrandi, Lorenzoni, Rosani – e prosegue con figure celebri: Piaz, Castiglioni, Maestri, Chabod e il friulano Riccardo Cassin, emigrato diciassettenne da San Vito al Tagliamento a Lecco e qui attivo con i partigiani fino alla Liberazione: “Il nostro Gruppo rocciatori chiuse la sua attività con la grande sfilata del 6 maggio 1945 a Milano. Non ci sentivamo eroi ma solo uomini liberi che, finalmente, potevano tornare a essere alpinisti”.

Un lungo capitolo è dedicato a Primo Levi, il ragazzo che era prima di finire nei lager e che aveva assaggiato la “carne dell’orso”, simbolo di libertà e avventura e poi di militanza: “Avevamo freddo e fame, eravamo i partigiani più disarmati del Piemonte e probabilmente anche i più sprovveduti. Ci credevamo al sicuro, sepolti da un metro di neve perché non ci eravamo ancora mossi dal nostro rifugio: ma qualcuno tradì”. La lettura dell’opera di Giuntini, dalla netta impronta fin dall’introduzione, ricca di rimandi al presente contro il pericoloso “revisionismo galoppante” è un bel modo di celebrare gli 80 anni della Liberazione e della nascita dell’Italia democratica. Come disse Piero Calamandrei agli studenti: “Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la Costituzione, andate sulle montagne”. —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto