Omaggio al piú geniale dei fratelli Basaldella a 40 anni dalla morte

UDINE. A quarant’anni dalla morte di Afro Basaldella, la galleria AT/arte Contemporanea di via Aquileia 79 propone fino al 16 aprile una scelta di opere provenienti dalla Fondazione Afro di Roma.

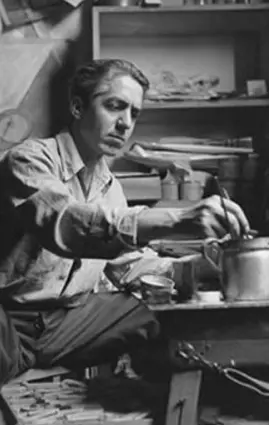

Il maggior pittore friulano del Novecento spirò in una clinica di Zurigo, dov’era stato ricoverato dopo alterne vicende di salute, il 24 luglio 1976. Aveva 64 anni ed era nel pieno della creatività.

Il funerale si tenne nel Duomo di Udine, gremito di autorità, artisti, critici, personaggi della cultura italiana e internazionale e di una folla di estimatori, in un clima di profonda commozione e di grave turbamento.

La città, ancora sotto lo choc dopo la catastrofe sismica del 6 maggio; sentiva di avere perduto un altro tesoro umano, con il rimorso di avergli negato quel riconoscimento che da tanto tempo vanamente attendeva.

Tra l’altro, il sisma aveva distrutto il castello di di Prampero di Magnano in Riviera dove Afro, tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta, trascorreva le estati realizzando alcune delle sue opere piú significative.

Nei saloni, su grandi tele lampeggiavano pennellate improvvise e intense, note alte e calde di rossi e di neri, di verdi e di azzurri, di bianchi abbaglianti, di gialli solari, di grigi perlacei, che portavano nelle strutture antiche una visionaria magia.

Chi scrive, ricorda il maestro affacciato alla loggetta tardo-rinascimentale aperta sul paesaggio morenico, sul dilatarsi di prati, di alberi, di cespugli, di borghi, e sulle colline dorate dall’ultimo sole, che egli sublimava nelle sue vibranti polifonie astratte.

«L’artista - diceva - dipinga una macchia o un volto umano, avrà sempre e soltanto presenti i ritmi, i colori, le forme. Per me – aggiungeva – la forma pittorica ha il valore di un’apparizione».

La rassegna alla galleria AT offre una sintesi dell’intera produzione dell’artista. L’ultimo periodo figurativo, dal 1944 al 1946, è rappresentato da tre disegni a matita su carta, resi con una scrittura rapida, suntuaria, leggera: s’intitolano “Donna alla macchina da cucire”, “Figura maschile seduta”, “Donna con le carte”, nella quale già affiora la dissoluzione della forma.

Alla parentesi cubista, ma di un cubismo personale e fantasioso ispirato a Klee, appartiene il “Senza titolo” del 1948, intreccio convulso di semicerchi, quadrangoli, rettangoli coloratissimi, congiunti da segmenti retti e da dentellature coralline; un’evasione nel sogno, la scoperta di un’innocenza primordiale.

Ampia la sequenza ipirata all’astrazione lirica. La “Piazza San Giacomo” (1952) è un viluppo sinfonico di tracce figurative e di segni simbolici. Una tecnica mista su carta dell’anno successivo dipana eleganti effusioni grigio-azzurre intorno a un sole dorato.

Delicate trasparenze ha il “Senza titolo” del 1955, con orme rosse su un tenue fondo cilestre e giallognolo.

Densi di pathos sono “El diablo” (1960) in cui la grande macchia fiammeggiante allargata su quasi tutto lo spazio della carta intelaiata sembra un mantello agitato dal vento che si trasforma in una sorta di ghigno, e il “Senza titolo” del 1966, in cui l'orma sanguigna si disperde in singulti e in echi soffusi.

Tra le altre “perle” di una pittura raffinata, vorticosa, percorsa da fremiti di malinconia, da impetuosi slanci e da profonde pause, che cela dietro l’apparente semplicità del gesto densi grumi emotivi, merita segnalare per l’afferrante impatto il “Senza titolo” del 1963, nella quale il lirismo si intensifica con la definitiva rinuncia a ogni residuo simbolismo figurativo e la “realtà immaginaria” si identifica con l’opera viva che diventa realtà stessa del sentimento.

La rassegna è chiusa da un folto numero di lavori neo-costruttivisti che recuperano, su fondali uniformi come di velluto, forme chiuse, raccolte in zone cromatiche di compatta staticità classica o in purissime tarsie nettamente oggettivate, accostate a toppe su piani sovrapposti.

Appartengono a questa sezione “Scarpanto” a intarsi rossi e neri, “Lunario” tenuto su variazioni di neri, di bruni e di grigi, e le otto piccole, preziose, acquaforti-acquatinte dell’“Omaggio a Baudelaire”, tutte del 1974.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto