Novella Cantarutti, la grande poetessa lontana dagli schemi e legata alla sua terra

Glàsimi. Ch’a fóssin/li’ peravali’ scriti’/come glàsimi’ tun gei,/da gjoldi,/poàdi’ una a la volta,/sun làvris di canai/ch’al scrèa la bocja al savour,/la mins al pinseir/e il cour al sió flurì. (Mirtilli. Fossero/le parole scritte/come mirtilli in un canestro,/da assaporare,/posate una alla volta,/sulle labbra di un bambino/che prova la bocca al sapore,/la mente al pensiero/e il cuore al suo fiorire).

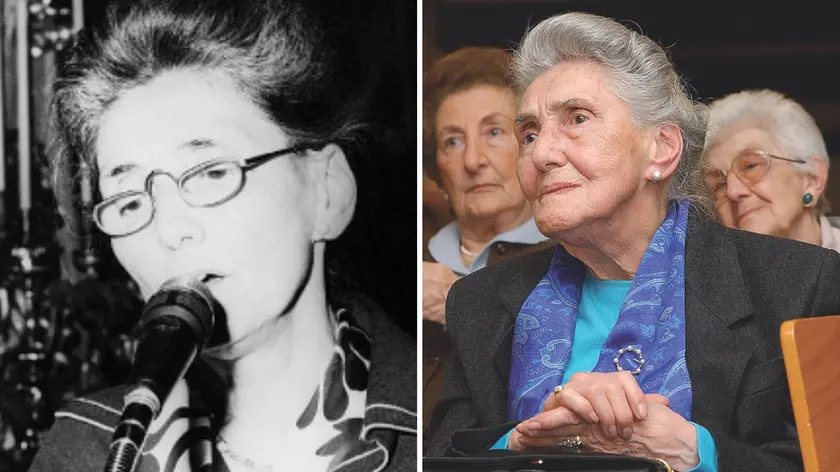

Cent’anni fa nasceva a Spilimbergo Novella Aurora Cantarutti, una delle grandi poetesse del Novecento non solo per il Friuli. Dal padre Ezio, originario di Mortegliano, ebbe la spinta verso una vita rigorosa e l’amore per la cultura; dalla madre Margherita Michelini, originaria del borgo di Navarons, apprese una lingua isolata, marginale, suggestiva, legata solo a una secolare trasmissione orale, che sarebbe diventata fulcro del suo impegno letterario e simbolo di identità.

Dopo gli studi tra Udine, Milano e Roma e il conseguimento della laurea in Lettere, nell’immediato dopoguerra Novella venne a contatto con due personalità maschili della cultura friulana dell’epoca che, avendo avuto modo di tastare le sue rare capacità, tentarono in qualche modo di ascriverla alla loro cerchia: Giuseppe Marchetti e Pier Paolo Pasolini.

Il primo era stato suo insegnante e dirigeva dal febbraio 1946 il foglio “Patrie dal Friûl”, scritto interamente in friulano; Novella per un riguardo verso di lui si iscrisse al gruppo di “Risultive”, nato ufficialmente nel 1949, ma se ne distaccò presto non avendo aderito al suo concetto di koinè, cioè a una uniformazione linguistica che intendeva proporre un Friuli compattamente unitario, oltre che fortemente autonomista.

Pasolini invece, chiamato da lei “ragazzo” (era di un paio d’anni più giovane), la contattò già nel 1945, le chiese collaborazione per l’“Academiuta di lenga furlana”, e poi nel 1952, quando era già fuori dal Friuli, la classificò all’interno del suo gruppo nell’antologia sulla “Poesia dialettale del Novecento”, senza tener conto della sua ritrosia a farsi catalogare.

Renzo Pellegrini, che è stato fra i suoi maggiori studiosi, sottolinea che non risulta che la Cantarutti abbia confidato alla carta stampata una propria idea di poesia o che abbia suggerito un proprio canone. A incidersi come dato positivo è l’ideale umano; nel perimetro della riservatezza converge l’esitazione, la reticenza a giudicare, a emettere sentenze, a fissare inderogabili definizioni (e dunque si può capire quanto distante fosse dalla invadenza pedagogica e dalle messe a punto critiche e polemiche di Pasolini).

La poesia della Cantarutti non si accompagna a formule teoriche, manifesti, programmi. Vi è invece una passione vigile, senza sensi di colpa e senza tradire nostalgie. Il mondo contadino, confinato nella durezza dei suoi giorni, fornisce l’orizzonte fisico e mentale, una lingua che misura le parole senza sprecarle. L’acqua, la terra, la roccia, i frutti della natura sono spesso metafora della poesia stessa, come nei versi citati all’inizio, dove le parole scritte sono identificate con i mirtilli, da assaporare con labbra di bambino.

Novella Aurora Cantarutti ha svolto per lunghi anni la professione di insegnante di italiano, a Spilimbergo e a Udine (occupando la cattedra dell’istituto Malignani), dove in seguito è andata ad abitare e si è spenta nel 2009. La sua attività letteraria prevalente è stata poesia nella variante friulana di Navarons, ma ha scritto anche numerosi racconti, nonché saggi di antropologia, studi di carattere etnografico e di tradizioni popolari.

Dopo le prime poesie pubblicate con l’“Academiuta” e con “Risultive”, nel 1952 è uscita la sua raccolta “Puisiis”, seguita da “Scais” (Scaglie, 1968), che poi con “Crevaduri’” (Frammenti) nel 1989 è entrata nel corposo volume “In polvara e rosa” (In polvere e in fiore). “Segni dal vivo” è invece un libro di poesie italiane uscito nel 1992. Nel 2001 ha curato la ristampa, arricchita, di “Oh, ce gran biela vintura”, testi di tradizioni orali tra il Meduna e le convalli, che raccoglie frutti di indagini trascritte a partire dal 1946. Nel 2007 ha regalato le ultime poesie alla Biblioteca di Pordenone che le ha pubblicate col titolo “Veni” (Vene).

Poesie di Novella Cantarutti sono state tradotte in francese, tedesco, inglese, rumeno, romancio, catalano. Vanno segnalati altresì il Circolo culturale Menocchio di Montereale con cui ha collaborato a lungo, e i numerosi autori, critici letterari e saggisti con cui è venuta a contatto, fra cui Diego Valeri, Amedeo Giacomini, Chino Ermacora, Gaetano Perusini, Gian Paolo Gri, Andreina Nicoloso Ciceri, Carlo Sgorlon, Piera Rizzolatti.

In una videointervista del 2007 curata da Augusta Eniti con la regia di Paolo Comuzzi, la poetessa così dichiara: «Io appartengo, in ogni senso, a un luogo, al luogo di mia madre. Io mi sento innestata, potrei dire come una pianta (…) io sento la roccia oltre che il prato, la roccia e l’acqua, sento questo verde magro della mia montagna». —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto