Marcello Piacentini l’architetto che dominò la scena nel Ventennio

il saggio

Ci ha abituati Paolo Nicoloso, autore di densi e importanti volumi imperniati sulle relazioni tra architettura e politica durante il fascismo, a una analisi implacabile per quanto precisa poiché fondata su documentazioni d’archivio, a far riemergere una narrazione dominata da due protagonisti, Marcello Piacentini per l’architettura e Benito Mussolini come uomo politico. Attorno a loro poteri forti, occulti, massoneria, finanza, stampa, industriali, professori universitari, ordini professionali, le cui trame tessute in stanze e palazzi non sono rimaste segrete, ma riemergono grazie alle carte, pubbliche e private confluite in archivio, il luogo dove gli storici anche a distanza di anni ripercorrono vicende che sembravano dimenticate, ma che a ben pensarci costituiscono uno stimolante termine di confronto con i nostri tempi.

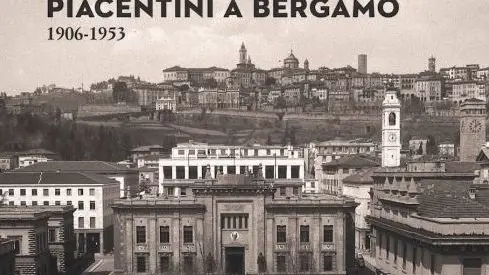

Così dopo “Gli architetti di Mussolini”(1999) e “Mussolini architetto” (2008), dopo la biografia di Marcello Piacentini (2018) pubblicata da Gaspari, è nuovamente l’editore udinese a editare il volume dedicato a Piacentini a Bergamo 1906-1953, dove a Nicoloso si affianca Monica Resmini.

Perchè la scelta di analizzare la storia del nuovo centro di Bergamo è ben spiegato nell’introduzione, quando Nicoloso afferma che qui inizia l’attività di “un professionista che dominerà la scena architettonica italiana del Novecento”, il luogo dove “si fa le ossa” rivelando il suo talento, in primis di organizzatore e abile diplomatico, ma soprattutto capace di tessere relazioni di potere. Il potere è il fattore chiave e i due autori dispiegano una vorticosa lista di documenti che assomiglia all’elenco delle conquiste di Don Giovanni: “Madamina il catalogo è questo!” ovvero i carteggi conservati negli archivi di Banca Intesa, di Unicredit, Banca d’Italia, l’Archivio di stato di Bergamo, l’Archivio comunale cittadino, l’Archivio centrale dello Stato di Roma e altri, una mole di informazioni e dati la cui lettura non annoia.

Piacentini non si perde mai d’animo e anche coloro che a un primo momento sembravano avversari, finiscono con arrendersi di fronte alla determinazione implacabile dell’architetto. Tra i pochi a tenergli testa vi è Bonaldo Stringher prima direttore generale e poi governatore della Banca d’Italia dal 1900 al 1930, anno della morte: il suo coinvolgimento è determinato dalla scelta di realizzare la sede a Bergamo della Banca d’Italia, destinata a impreziosire il nuovo centro insieme al palazzo del Credito Italiano, al palazzo di Giustizia, alla sede della camera di Commercio e altri edifici di rappresentanza, emblema della trama di potere e finanza che si è messa in moto con il concorso del 1906 e si concluderà nel 1927.

Solo Stringher riesce a farsi ascoltare anche quando discute di architettura tanto da bocciare nel 1912 il progetto di Piacentini, imponendo una scelta ispirata a una maggiore sobrietà...Chapeau!

Non è l’architettura la questione principale della ricerca effettuata dagli autori, poiché nell’arco del ventennio dell’impresa di Bergamo Piacentini muta più volte le proprie convinzioni architettoniche, talora con scelte contraddittorie: forse i tempi lunghi della realizzazione del nuovo centro di Bergamo non hanno giovato alla causa dell’architettura, soprattutto se come sottolinea Nicoloso si confronta il centro storico di Brescia realizzato in soli cinque anni. Ma a Piacentini comunque l’architettura stava a cuore tanto da far demolire alcune parti del Palazzo di Giustizia scontrandosi con il coprogettista e direttore dei lavori, ma deciso a far demolire le “brutture”.

Le vicende del nuovo centro di Bergamo sono il banco di prova per imprese più ambiziose che si saldano con la politica di Mussolini che nell’architettura vede un efficace mezzo di propaganda e in Piacentini il capace esecutore. —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto