Lo schiaffo a Luigi Cadorna: il processo di Pradamano

«Di mille fandonie/ v’han piena la testa/ per meglio portarvi supini a morir./Ai vecchi confini/voi tutti correste/gridando a gran voce/vai fuori o stranier./ Ma il vero nemico/ dei vostri interessi/ con riso satanico/in cuore gioì./ E ancora una volta/ le maglie stringeva/ di quella catena/che servi vi fa/ il vero nemico del vostro avvenire/ un solo è davvero/ il gran capital».

Giudicato disfattista e sovversivo, il brano, intitolato “Lavoratori soldati”, diffuso tra i combattenti italiani sul fronte del Friuli, rese noto il nome di Pradamano molto prima che vi venisse inventato il Festival della canzone friulana.

Nell’estate del 1917 nel borgo alle porte di Udine si tenne infatti un famoso processo, del quale parla “Guerra alla guerra ”, libro edito dal Centrostampaschio, scritto dal ricercatore veneto Ugo De Grandis, che lo presenterà appunto a Pradamano venerdì 16 aprile.

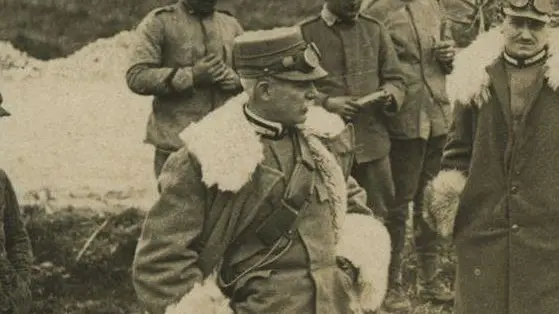

Era il 23 luglio quando nel salone di villa Giacomelli si aprì un processo che, nell’intento di Luigi Cadorna, avrebbe dovuto ampliare l’effetto delle 28 fucilazioni eseguite solo una settimana prima a Santa Maria La Longa. Bisognava far capire che per perdere la vita non era necessario rivoltarsi, come avevano fatti i soldati della Brigata Catanzaro, ma bastava canticchiare di guerra non necessaria, chiacchierare di pace, o esprimere idee socialiste.

Come avevano fatto gli imputati, diffondendo persino copie del “Manifesto di Zimmerwald” favorevole a una pace senza annessioni. Ma il partito socialista, cui appartenevano vari imputati, tra cui l’autore della stessa “Canzone di Pradamano”, lo scledense Pietro Pietrobelli, mobilitò un collegio di difesa capace e determinato, nel quale spiccavano i nomi di Mario Cavallari, parlamentare del Regno, e di Vico Fiaschi, nel 1918 tra i delegati italiani a Parigi.

Questi riuscirono a spezzare il processo in due tronconi indipendenti, e a far passare la tesi che la violazione al codice militare riguardava non l’articolo 72, che prevedeva la pena di morte, previa degradazione, ma il 74, le infrazioni al quale comportavano pene detentive detentive. Gli imputati non avevano dunque avuto l’intento di tradire la patria, o di nuocerle, ma quella di svolgere un’azione propagandistica in una cerchia di persone già acquisite all’idea socialista.

Gli stessi anni di carcere furono dimezzati rispetto alla richieste dell’accusa, e non poche furono le assoluzioni. A Pietro Pietrobelli e Domenico Marchioro ambedue di Schio, come parecchi altri imputati, toccarono 15 anni di reclusione militare, altri ebbero pene minori e vennero tradotti in carceri militari e civili dei nomi tristemente noti, come Civitavecchia, Gaeta, Forte Ratti, Porto Longone, Bard, Fenestrelle e il campo di concentramento di Padula, presso Salerno. Tutti furono poi amnistiati nella seconda metà del 1919, tranne un altro scledense, Alfredo Bologna, le cui precarie condizioni di salute non avevano retto al regime durissimo del penitenziario di Volterra.

“Guerra alla guerra” (il titolo è mutuato dallo slogan lanciato al Congresso internazionale socialista tenuto a Basilea nel 1912, quando mancavano ancora due anni allo scoppio del conflitto), è frutto di un’approfondita ricerca d’archivio che ha portato alla luce documenti per la maggior parte inediti, arricchita dai memoriali stesi da alcuni degli imputati e conservati dai familiari, e mostra una volta di più la ferocia con cui i comandi, e Cadorna in primis, vollero mantenere l’ordine nelle forze armate mandate al massacro.

Si tratta di una storia a lieto fine, diversamente da molte altre, compresa quella del processo-farsa di Cercivento. Una vicenda su cui, a distanza di un secolo, la refrattarietà di pochi riesce a impedire qualunque tentativo di restituzione dell’onore che ufficializzi la riabilitazione già ampiamente sancita dall’opinione pubblica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto