La storia del duomo di Mortegliano più forte delle guerre

Mortegliano, come altri paesi del Friuli, si è dilatato a dismisura negli ultimi cinquant’anni, e ancora oggi il suo duomo, affiancato da un altissimo campanile, appare sovradimensionato rispetto all’abitato: a maggior ragione tale doveva apparire quando fu progettato dall’architetto Andrea Scala, verso il 1860.

Noi possiamo domandarci perché il paese, noto soprattutto per il granoturco (“blave di Morteàn”), abbia tentato un’impresa gigantesca quando il Friuli era per lo più abitato da poveri contadini, e la risposta potrebbe trovarsi nella fede religiosa degli avi, e forse anche in un atteggiamento emulativo (il nostro duomo è più grande e bello del vostro): la decisione non fu presa dall’alto, da un’autorità politica o religiosa, bensì dal basso, cioè dai capifamiglia della Parrocchia il 6 dicembre 1857, che un mese più tardi si impegnarono a versare per dieci anni 2.600 lire austriache (la “Provincia del Friuli” era in quel tempo parte dell’Impero di Vienna).

Poi, per far posto al nuovo duomo all’interno dell’antica cinta difensiva, fu deciso di abbattere la vecchia chiesa e l’antistante torre (c’è una fotografia del 1864 che ci mostra alcune persone pronte a vibrare i primi colpi di mazza e di piccone sui tetti dei due edifici).

Se facile e breve fu l’opera di distruzione, molto più lunga e difficile, sia sotto il profilo progettuale che sotto quello finanziario, fu l’opera di costruzione, che poté dirsi grosso modo conclusa soltanto alla vigilia della Grande guerra, quando fu abbattuto il vecchio campanile.

Quel grande edificio non ancora consacrato, tuttavia, situato in un punto nodale rispetto al fronte dell’Isonzo, non poteva non attirare l'attenzione dell’Esercito italiano che, a partire dall'estate del 1915, lo adoperò come alloggiamento per soldati, magazzino e garage! Dopo Caporetto era ridotto in tali condizioni, che gli austro-tedeschi lo trovarono insalubre, ma prelevarono centoventi travi dalle impalcature ancora presenti all’interno per rifare in fretta il ponte sul Cormôr.

Dopo la guerra, una volta compiute le riparazioni, il Duomo poté essere consacrato il 28 novembre 1920.

A cent’anni dall’evento, la Parrocchia, con il sostegno del Comune, dell’Istituto Pio Paschini, della Fondazione Canciani e della Fondazione Friuli, ha pubblicato un volume intitolato “Il Duomo di Mortegliano”: si tratta di uno scrigno culturale riccamente illustrato, realizzato da Gabriele Zanello, con saggi di Giuseppe Bergamini, Marco Botto, Gabriella Bucco, Alessandro Pennazzato e dello stesso Zanello.

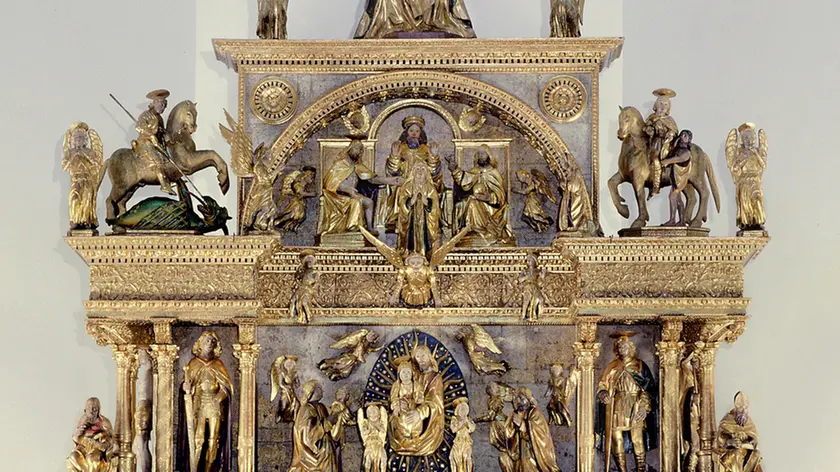

Naturalmente non possiamo dar conto e commentare i contributi che descrivono un edificio più volte riprogettato e rimaneggiato in fase di costruzione (il corpo principale, di pianta ottagonale, doveva essere concluso con una cupola, ad esempio, ma si optò per una copertura in tegole molto più bassa), e il solo elenco delle opere d’arte che custodisce occuperebbe troppo spazio (basti ricordare la più importante: l’altare ligneo di Giovanni Martini, datato 1525).

Dopo la Seconda guerra mondiale il paese era ancora privo di campanile, e volle costruirne uno. Ma come? In uno stile che richiamasse il neogotico del duomo o con un disegno del tutto innovativo?

Alla fine dei dibattiti, l’architetto Pietro Zanini poté erigere un’altissima torre campanaria dalle linee essenziali, visibile per molti chilometri all’intorno: metri 113,20! Era il più alto campanile d’Italia, inaugurato il 20 settembre 1959.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto