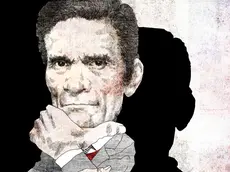

Il giorno in cui morí il poeta il Friuli pentito lo riabbracciò

«Pasolini assassinato a Roma. Arrestato un diciassettenne». È il titolo del pezzo di prima pagina, quattro colonne di spalla, del Messaggero Veneto del 3 novembre 1975 che annunciava la tragedia dell’Idroscalo di Ostia.

Altri due titoli, in seconda e terza pagina, completavano il servizio di quella memorabile giornata. Va precisato subito che i primi due articoli erano di cronaca, confezionati con le notizie d’agenzia, mentre il pezzo-chiave, sulla posizione del Messaggero Veneto in merito al personaggio e all’uomo Pasolini era quello della terza pagina, firmato dal poeta e scrittore Dino Menichini, critico letterario del nostro giornale.

Gran parte della stampa in quei giorni presentò firme importanti e significative: dal Corriere della Sera, che propose addirittura un elzeviro di Italo Calvino (“L’ultima lettera a Pier Paolo Pasolini”), al Gazzettino, che pubblicò un’originale intervista di Sergio Gervasutti a padre Turoldo all’uscita dal cimitero di Casarsa).

Anche il titolo del pezzo di Menichini era significativo, pur nella sua semplicità: “Dal Friuli a Roma”. Piú che il regista di “Accattone”, il cantore dei ragazzi di borgata, il politico militante (pur fra tante contraddizioni), il poeta delle Valli del Natisone evidenziò PPP poeta friulano, valorizzatore della lingua materna e innovatore. Partendo proprio «dal Friuli, la regione della sua prima giovinezza, della sua prima formazione culturale...».

La raccolta di versi dell’esordio, “Poesie a Casarsa”, risale al 1943 ed ebbe «un’entusiastica segnalazione di Gianfranco Contini». Poi nacquero l’ “Academiuta”, i “Quaderni romanzi”, le poesie de “La nuova gioventú” nel 1954 e, infine, “I Turcs tal Friûl” pubblicati postumi. Il poeta friulano che emerge dal pezzo di Menichini, riscatta la vera grandezza dell’autore acquisendo quella fama giusta e duratura che le opere “romane” degli anni ’50-’70 non riuscirono a dargli.

Soffermandosi sui romanzi “Una vita violenta” e “Ragazzi di vita”, Menichini affermò che le opere romane «segnate dalla passione umana e dalla ideologia politica appaiono irrimediabilmente datati», e persino illeggibili (ci fu un memorabile dossier dell’Espresso). Il poeta Menichini - che ebbe un buon rapporto con Pier Paolo (era stato da lui “rimproverato” per non aver mai scritto in friulano) - dava atto allo scrittore-regista di avere rinnovato «con purezza e incisività» la poesia friulana e di avere creato un’istituzione come l’Academiuta «dimostrando, in quei tremendi anni di guerra, coraggio e lucidità d’intelligenza straordinari».

Oltre alla commemorazione di Menichini, nello stesso giornale c’è il ricordo degli amici sotto forma di due necrologi. Il primo, all’insegna di “I democratici friulani”, porta, tra gli altri, i nomi del regista Rodolfo Castiglione, di Luigi e Andreina Ciceri, di Fermo e Bianca Solari, del leader comunista Mario Lizzero, degli artisti Zigaina, Anzil, Calligaro, Cragnolini, degli scrittori Bartolini e Morandini, del poeta Giacomini.

L’altro necrologio, personale, era del dottor Ciceri, primo editore friulano di Pasolini e della moglie Andreina, mancata nel 2000 dopo aver custodito, oltre alla memoria del marito per altri 25 anni, diversi inediti pasoliniani.

Va ricordato anche - in questo quarantesimo anniversario - che la notizia della tragedia di Ostia fu per i friulani un doppio choc: oltre allo sgomento, condiviso con tutto il Paese, si vide improvvisamente “restituita” una presenza scomoda della quale riteneva di essersi liberato dopo lo scandalo del 1949 e la fuga (“come in un romanzo”) con la madre a Roma.

La decisione di trasferire la salma a Casarsa, concertata tra la madre Susanna e la nipote Graziella nella capitale, le zie materne e gli altri famigliari in Friuli, riaprí una lacerazione che dopo un quarto di secolo sembrava ricucita. Quel morto era un personaggio che quasi non ci apparteneva piú. Come se i suoi anni giovanili non avessero lasciato traccia. Ma già l’intervento di Menichini sul nostro giornale (e quello, egualmente appassionato di padre Turoldo ai funerali) ha rimesso le cose a posto. Pasolini, in Friuli, non era rimasto solo.

La notizia era arrivata a Udine verso le 10 di quel 2 novembre di 40 anni fa, poche ore dopo il riconoscimento della salma di Pier Paolo da parte di Ninetto Davoli. Il pittore Zigaina aveva ricevuto una telefonata da Graziella Chiarcossi ed era subito partito in macchina per Roma assieme ad alcuni parenti tra cui Anny Naldini.

Le zie materne Giannina Colussi ed Enrichetta Colussi Naldini erano rimaste a ricevere visite e attestazioni da parte dei compaesani, nella loro casa di via Guido Pasolini, dedicata al fratello del poeta ucciso a Porzûs. Pier Paolo era stato per l’ultima volta, quattro mesi prima, in luglio, in quella casa che oggi è un efficiente e documentato Centro studi pasoliniano.

Era con la madre, che aveva poi accompagnato, assieme alle zie, a Ravascletto per una vacanza. Gli amici di vecchia data, gli uomini di cultura, i politici della sinistra - ma c’erano anche gli ex allievi del professor Pasolini alle Medie di Valvasone, alla «scuoletta di guerra» e all’Academiuta - accompagnarono le martoriate spoglie del poeta al cimitero di Casarsa, dove furono tumulate accanto a quelle del fratello e del padre.

Susanna Pasolini aveva chiesto un rito funebre «semplice e cristiano»: fu una cerimonia di intensa partecipazione e commozione (ben diversa dalla celebrazione laica in Campo de’ fiori «con riti, concioni e mezza Roma - scrisse un polemico Montanelli - mobilitata dietro il feretro con aria di sfida, non si sa bene a chi e a cosa»).

Memorabili le parole di padre Turoldo, il frate degli ultimi, che seppe capire meglio di altri la religiosità sofferta del poeta delle borgate e del sottoproletariato romano.

Parlò di un Pasolini che «gridava le sue contraddizioni e i suoi peccati» e che «ora torna in Friuli a cercare la pace, come un operaio partito sulla strada dell’emigrazione». E alla madre del poeta assassinato, che dopo alcuni giorni sarebbe rientrata a Roma, lanciò un ammonimento: «Fuggi da quella città!».

Ai funerali a Casarsa era presente anche Biagio Marin, il grande poeta di Grado, allora ultraottantenne (sarebbe vissuto ancora dieci anni). Marin, che soggiornava spesso a Roma, aveva allacciato fin dal ’53 con il giovane intellettuale di Casarsa un rapporto fecondo di amicizia e di lavoro (nei circoli e salotti della capitale si aiutavano l’un l’altro a presentare le rispettive opere).

La tragedia dell’idroscalo di Ostia rattristò profondamente il vecchio cantore dell’isola di Grado, che dedicò alla morte di Pier Paolo una serie di “Litanie”, la prima delle quali fu pubblicata quello stesso novembre sul Corriere del Friuli di Gianfranco Ellero. «Adesso/ el to crussio de ossesso/ el xe finio/ ne l’agere svanio/» scrisse Marin nel dolce dialetto paleoveneto di Grado. E aggiunse: «Qua t’ha pagao el to’ conto/ da gran signor furlan/in un angolo cupo, sconto».

Pochi mesi dopo la sua morte, il Corriere del Friuli e il Comune di Casarsa presentarono il volume “Pasolini in Friuli”, con il contributo di diciotto uomini di cultura. Fu una specie di “instant book” che contribuí a far riscoprire - o scoprire del tutto - il Pasolini friulano, oggi apprezzato da studiosi di tutto il mondo (come il grande convegno del ventennale a villa Manin, “Viers Pordenon e il mont” ha ampiamente dimostrato).

La presentazione del libro, dopo un’anteprima a Casarsa il 24 aprile 1976, avvenne a Udine il successivo 4 maggio. Il dibattito offrí l’occasione per chiarire, al di là di prevenzioni e malintesi, alcune posizioni sull’intellettuale casarsese. Interessante l’intervento dell’onorevole Lizzero, che tentò di spiegare l’atteggiamento di rifiuto della sinistra nei confronti di Pasolini negli anni fra il 1945 e il 1949.

Per capire questo - disse il numero uno del Pci friulano «bisogna tornare al clima di quegli anni: gli anni della scomunica, della discriminazione, dell’emarginazione dei comunisti che in Friuli stavano scontando le conseguenze del delitto commesso dai garibaldini a Porzûs contro i partigiani osovani, fra i quale c’era il fratello di Pier Paolo».

Ma il “compagno Pasolini”, sconfessato dai compagni quando incappò nella denuncia per corruzione di minori, aveva già allora una marcia in piú: volava alto, come si direbbe oggi. «Non è vero - disse ancora Lizzero - che nessuno lo abbia capito. Io, per esempio, fin dal primo momento, mi resi conto che quel giovane era un genio e tentai di capirlo. Ma lui era un profondo innovatore, troppo profondo forse per quei tempi. Era difficile intendere una lezione cosí alta e cosí nuova, anche perché noi eravamo assillati da altri problemi. Pure sull’autonomismo friulano lui riusciva a guardare lontano, ma non era facile seguirlo».

Quel dibattito avvenne, come si è detto, il 4 maggio 1976: due giorni dopo arrivò il terremoto e i friulani, compresi i comunisti con i loro dubbi, dimenticarono nuovamente Pasolini.

. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto