Il friulano in chiesa: la parola di Dio nella nostra lingua

La battaglia per l’utilizzo della marilenghe non è una campagna di retroguardia: un impegno a preservare un popolo e una patria che si esprimono attraverso il proprio idioma

UDINE. Nel “Comunicato finale” della 78ª Assemblea Generale Straordinaria della CEI appena conclusasi ad Assisi, non trova spazio neppure la menzione di quella che rappresenta una delle più gravi decisioni assunte dall’assise episcopale italiana durante i lavori della sua Assemblea.

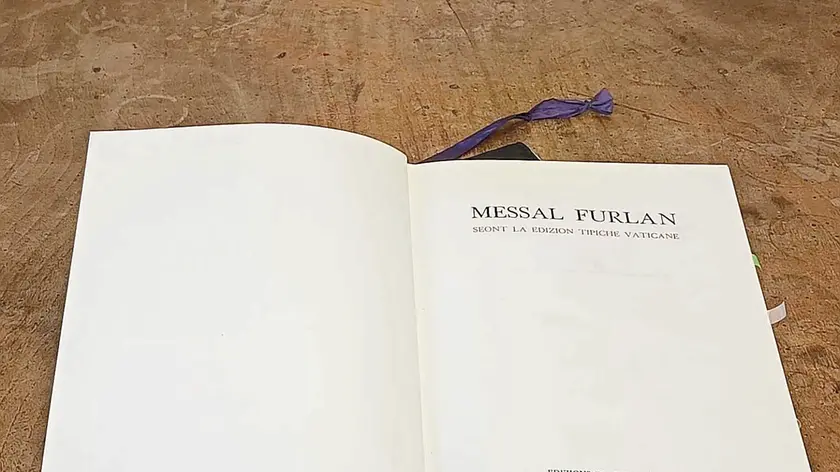

Della scelta di non approvare l’impiego del Messale in lingua friulana è già stata sottolineata l’incongruità rispetto al lascito dell’ultimo Concilio ecumenico (il Vaticano II) che esplicitamente, nella Gaudium et Spes, indicava come sintomo della profezia della Chiesa la sua capacità di proclamare il Vangelo nelle lingue delle Nazioni (e mi si perdonerà l’ingenuità di voler risalire sino all’episodio della Pentecoste, narrato in At 2,1-13, là dove il segno dell’azione dello Spirito nei Dodici viene fatto rimarcare dall’esclamazione di quei molti convenuti a Gerusalemme da ogni parte del mondo che udirono gli Apostoli «proclamare le grandi opere di Dio nelle nostre lingue»); non tornerò, dunque, su questo tema.

Vorrei piuttosto approfittare della libertà dello storico – come avrebbe detto il mio maestro, Remo Cacitti – per guardare un po’ più in là, per riflettere su un tema che mi pare non abbia ancora ricevuto adeguata attenzione nel dibattito su una decisione che – oltre all’evidente miopia – dichiara una buona dose di incoscienza, in senso etimologico.

Se il cristianesimo cattolico romano ha assunto la forma costituente che ancora oggi preserva e rivendica – quella che vede, nella comunità ecclesiale, la priorità del vescovo (una priorità assolutamente verticale, in uno schema che giustamente viene classificato come “episcopato monarchico”) –, ciò accade perché, tra II e III secolo, venne progressivamente recepito come ecclesiologicamente vincolante il principio della “successione apostolica”: il vescovo, erede dell’apostolo, custodisce il depositum fidei, la “tradizione autentica”, preservandola per il popolo di Dio, la Chiesa, e trasmettendola intatta ai suoi successori in modo che il Vangelo non muti.

È in ragione di questo munus che «bisogna considerare il vescovo come il Signore stesso» (così auspicava, già intorno al 113, Ignazio – vescovo – di Antiochia).

Questo l’ideale, dunque: una Chiesa profetica, governata dai custodi della traditio.

La profezia, si sa, non ha occhi che per il futuro, ma la storia dovrebbe esser dedita alla cura del passato; e da qui sorge la domanda: siamo sicuri che, rifiutando di accordare la loro approvazione al Messale in lingua friulana, i vescovi dell’Assemblea Generale Straordinaria di Assisi abbiano fatto un torto solo alla vocazione profetica della Chiesa?

Per capire le ragioni di questa domanda è necessario ricordare cosa significhi la battaglia per la lingua friulana: non è, ovviamente, una campagna di retroguardia per il folklore locale (come troppi sembrano inclini a pensare), ma un impegno volto a preservare l’identità di un popolo e di una Patria che, attraverso la propria lingua, ben prima di comunicare, intendono esprimersi (troppo spesso si pensa che una lingua serva esclusivamente a comunicare; prima ancora che essere strumento, la lingua è connotato: esprime – e insieme plasma – l’identità di ciascuno).

E proprio qui sta, con etimologia evangelica, lo scandalo: perché l’identità friulana sussiste in quanto figlia ed erede di quella tradizione cristiana aquileiese delle origini che, probabilmente già all’epoca di Paolo di Tarso (cfr. Rom 15,19), aveva iniziato a far radicare il Vangelo nella metropoli altoadriatica.

Capisco le dinamiche che, in un tempo di cancel culture, spingono molti – persino nelle Accademie! – a considerare il passato come qualcosa di dimenticabile, quando non di necessariamente censurabile (salvo poi dover rimediare ogni giorno ai danni di questa memoria indebolita): so bene che resistere a questa tendenza costa, fatica e risorse (e non posso qui sottacere il finanziamento che la Regione Puglia, grazie al presidente della Commissione Bilancio Fabiano Amati, ha stanziato per il Progetto di ricerca «Da Alessandria ad Aquileia. La leggenda marciana e la cristianizzazione dell’Adriatico tardo antico»); ma mai avrei creduto che, ancora oggi, ancora una volta, ancora dopo il Vaticano II, ancora dopo la soppressione del rito patriarchino e del patriarcato di Aquileia, la Chiesa di Roma avrebbe voluto assumersi la responsabilità di tradire una quota di quel depositum il cui scrupoloso presidio – la cui tradizione! – essa esplicitamente rivendica quale ragion d’essere della propria intima vocazione.

Se, per ovvie ragioni d’incapacità di lettura della realtà, la decisione di bocciare il Messale in lingua friulana assomiglia tanto a una distrazione rispetto alla vocazione profetica della Chiesa (che, anziché dalla parte dei piccoli, schiera la liturgia del popolo di Dio dalla parte di quella ciclopica globalizzazione, anche culturale, a cui stiamo assistendo in quest’epoca e che non di rado è stata profeticamente stigmatizzata da Francesco), d’altra parte, a me pare che in essa si debbano riconoscere anche i sintomi dell’inadeguatezza di fronte al cruciale munus che impone (elettivamente proprio ai vescovi!) di preservare per intero quella traditio di cui l’antica Aquileia cristiana fu tra le prime custodi e testimoni.

In questa spiacevole vicenda, dunque, mi pare che il bilancio sia semplice da trarre: ben lungi dall’ideale, ad Assisi non vi è stata né profezia né tradizione. Purtroppo, ad Assisi, non tutti udirono proclamare le grandi opere di Dio nella loro lingua.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto