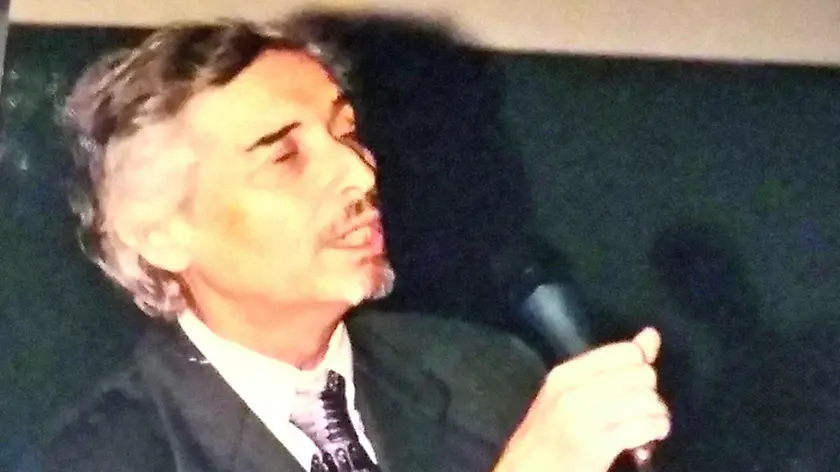

Guido Fink e il cinema del Novecento: novant’anni fa nasceva a Gorizia uno dei più raffinati critici italiani

Nato nel capoluogo isontino il 28 luglio 1935 (scomparso il 7 agosto 2019), l’anniversario coincide con l’anno di Gorizia capitale europea della cultura. Dalla Hollywood fuori norma ai ritratti degli irregolari Wyler, Altman e Wilder

La sua famiglia si trasferì da Gorizia a Ferrara quando lui aveva solo tre anni, ma era rimasto sempre molto legato alla città natale. Il 90ennale di Guido Fink, nato nel capoluogo isontino il 28 luglio 1935 (e scomparso il 7 agosto 2019) coincide con l’anno di Gorizia capitale europea della cultura.

Anche per questo è giusto ricordare questa figura di raffinatissimo intellettuale di vasti e appassionati interessi, di respiro internazionale e di profonde radici mitteleuropee. Uno dei più acuti e stimati critici letterari, teatrali e cinematografici che l’Italia del ’900 abbia avuto, maestro di pensiero, di stile e di parola.

La sua storia può cominciare con Benzion Fink, nonno di Guido, che ai primi del secolo scorso emigra dalla Russia a Gorizia, dove nel 1907 nasce il figlio Isacco. Quest’ultimo si sposa con la ferrarese Laura Bassani (amica di famiglia dello scrittore Giorgio) e proprio a Ferrara manda moglie e figlio dai suoceri quando perde il lavoro per le leggi razziali. Isacco sarà deportato ad Auschwitz, da cui non farà ritorno, mentre Laura e il piccolo Guido sfuggono al raid fascista ricordato da Giorgio Bassani nel racconto “Una notte del ‘43” (queste vicende sono rievocate dal figlio di Guido, Enrico Fink, fisico e musicista, nel libro “Patrilineare”).

Laureatosi a Bologna nel 1958 in letteratura inglese (tesi su Henry Fielding), Guido Fink si afferma dagli anni ’60 in poi come uno dei più autorevoli anglisti italiani, insegnando a Bologna, Firenze, negli Usa, e diventando direttore dell’Istituto italiano di cultura a Los Angeles. Fortemente influenzato dalle proprie origini, Fink svilupperà una particolare sensibilità e uno spiccato pensiero critico per i temi dello sradicamento, del mimetismo, del viaggio e dell’avventura, visti con uno sguardo insieme analitico e romantico. Fra gli scrittori che più amava, Hawthorne, Malamud, Twain e Stevenson.

Ma è soprattutto negli studi dedicati al cinema, che chi scrive lo ha più seguito e ammirato. In un Paese come l’Italia che annovera grandi registi, sceneggiatori, storici e critici del cinema, Guido Fink è stato forse il più grande saggista. La dimensione “ridotta” - benché sempre rispettabile e talvolta sublime - della recensione, dove la critica è anche giornalismo, gli era distante, benché avesse collaborato con “Il Mondo”, “Il Messaggero” e in gioventù con “L’Unità”. Penna straordinaria, la sua misura era quella del saggio, del ragionamento complesso e disteso, sviluppato con ricchezza di collegamenti intertestuali con la letteratura e il teatro.

La sua prosa era elegante, densa, evocativa, però mai retorica, sempre agganciata alla logica e ai fatti, con l’ambizione di arrivare alla più profonda (o affascinante) verità possibile. Insomma, la critica come genere letterario.

Proprio per l’attitudine a esprimersi così, il terreno che gli era più congeniale era quello delle riviste. Se per la letteratura aveva collaborato con “Paragone”, “L’Indice”, “La Rivista dei libri”, era nelle riviste di cinema che il suo lavoro aveva avuto particolare peso.

Chi si occupava di questi studi negli anni ’70 ricorda l’effetto dirompente provocato dalla novità di una rivista come “Cinema & Cinema”. Ideata da Fink con Adelio Ferrero e Lorenzo Pellizzari nell’ambito del Dams di Bologna, superava l’impostazione ideologica della testata fino ad allora più autorevole, “Cinema nuovo”, dove lo stesso Fink aveva compiuto la sua formazione in questo campo con saggi bellissimi sul cinema americano non in linea con la rivista. Con spirito provocatorio, “Cinema & Cinema” intendeva modernizzare le ricerche italiane allineandole a quelle delle riviste d’oltralpe più avanzate come “Positif”, aprendosi ai generi, ai codici del linguaggio, alle cinematografie lontane o emergenti, agli autori e periodi meno frequentati.

Nel primo numero, uscito nell’autunno del 1974 e dedicato al cinema politico dei fratelli Taviani (contrapposti a Petri e Rosi), in un saggio a parte Fink si mostrava critico verso il “monumento” Fellini, esprimendo come sempre con leggerezza il suo dissenso sulla tenuta della dimensione onirica nei suoi ultimi film.

Facendo ponte con l’amata letteratura angloamericana, nei suoi saggi sul cinema Fink si è molto rivolto alla Hollywood fuori norma, a grandi irregolari come Wyler e Altman, a un emigrato mitteleuropeo come Wilder (di cui adorava “La fiamma del peccato”) e naturalmente a Lubitsch e Allen, analizzando il contributo della cultura ebraica nel cinema americano. I suoi scritti sul cinema che vanno dal 1977 al 2001 rivivono ora nel volume “La doppia porta dei sogni” (2022), curato da Alessandra Calanchi e Paola Cristalli, edito dalla Cineteca di Bologna dove è conservato anche il suo Fondo.

Su come si svolgessero le sue lezioni o conferenze, rimane il bellissimo ricordo del suo allievo Paolo Prezzavento: “Cominciava a fissare l’angolo più lontano dell’aula, lassù sul soffitto. Poi questo strano e bizzarro personaggio cominciava a parlare, sempre continuando a fissare quel punto lontano sul soffitto, e il suo eloquio ti prendeva e ti trascinava e non ti lasciava più”.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto