Franzinelli e i sansepolcristi alle radici del fascismo

Mimmo Franzinelli, autore di “Fascismo anno zero. 1919: la nascita dei Fasci italiani di combattimento” (Mondadori), converserà oggi con Antonio Carioti a èStoria, alle 17 alla Tenda Apih.

VALERIO MARCHI

Sulla nascita dei Fasci italiani di combattimento, avvenuta nel marzo del 1919, c’erano lavori classici, ma ormai datati. Mimmo Franzinelli, nel suo “Fascismo anno zero. 1919: la nascita dei Fasci italiani di combattimento” ha pazientemente verificato una serie di questioni su fonti d’archivio, in primis presso l’Archivio Centrale dello Stato, per comprendere e interpretare le molteplici dimensioni e dinamiche del fascismo allo stato nascente. Ha inoltre ricostruito un preciso elenco dei sansepolcristi, vale a dire i fondatori di quel movimento politico sorto in piazza San Sepolcro a Milano, proponendo oltre duecento schede: fra tutti, l’autore è rimasto colpito in particolare dalla vicenda di Piero Jacchia, intellettuale di Trieste, massone ed ebreo, poi divenuto antifascista e morto da volontario con la Colonna Rosselli in Spagna nel 1937.

La ricerca offre informazioni di rilievo anche in merito a quel fondamentale strumento di Mussolini che fu Il Popolo d’Italia, delineandone finanziamenti e finanziatori. Si trattava della parte modernizzatrice dell’imprenditoria, dei moderni capitani d’industria, e c’era una sorta di alleanza fra loro e Mussolini, che tuttavia non era sul loro libro paga: loro finanziavano, ma lui si riservava un’autonomia di giudizio e di comportamento. Emerge così un fenomeno fluido, eterogeneo, marcato dall’impronta di un Mussolini che teneva conto della situazione politica molto spostata a sinistra e che cercava di giocare su tutte le parti dello schieramento politico. Da un lato aveva rapporti anche riservati con gli operatori che lo finanziavano, dall’altro faceva l’operaista e superava a sinistra la sua bestia nera: il Partito socialista, che definiva «retrogrado e reazionario».

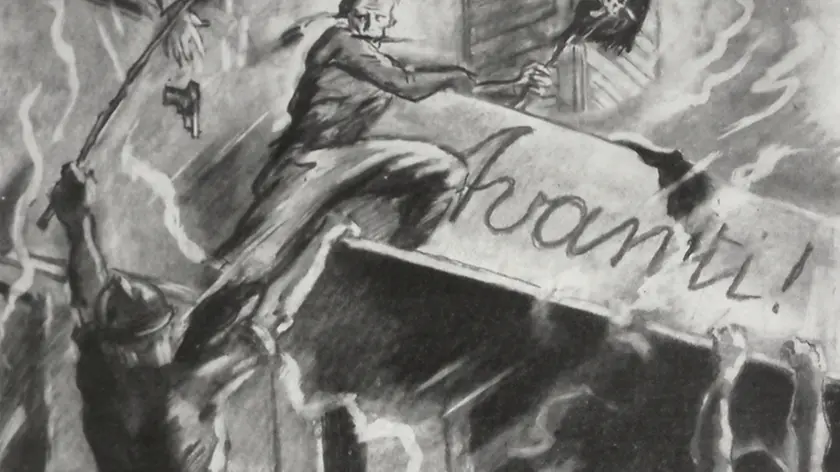

Il movimento, «antipartito eversivo e d’ordine al tempo stesso, massa d’urto antisistema per liquidare il decrepito sistema liberale», mescolava estremismo di destra e radicalismo di sinistra, attirando reduci, futuristi, arditi, massoni, socialisti, sindacalisti rivoluzionari, anarchici… È dunque «una storia complessa, contraddittoria, ambigua, diversa da come ci è stata raccontata», afferma Franzinelli, che adopera il termine “diciannovismo”: «È poco utilizzato – chiarisce – ma esprime bene uno stato d’animo, uno spirito d’esasperazione verso lo status quo, un’ansia di rinnovamento da soddisfare anche attraverso scorciatoie come la violenza: tanto quella verbale quanto, all’occorrenza, quella fisica, peraltro largamente utilizzata a livello professionale dai futuristi e dagli arditi legati a Mussolini». Insolentire l’avversario per distruggerlo, insomma, mostrandosi «contrari a ogni forma di compromesso e di moderazione e praticando, a volte, il “tanto peggio, tanto meglio”».

Ritroviamo in parte, mutatis mutandis, atteggiamenti e fatti della società italiana di oggi, in cui «si diffondono pulsioni inconsapevolmente diciannoviste». E questo aspetto lo avranno senz’altro colto anche numerosi lettori, visto che “Fascismo anno zero” ha già avuto due edizioni ad alta tiratura ed è stato dichiarato “libro del mese di maggio” dal Club del libro. —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto