Ferraris: «Solo con gli errori si può arrivare alla verità»

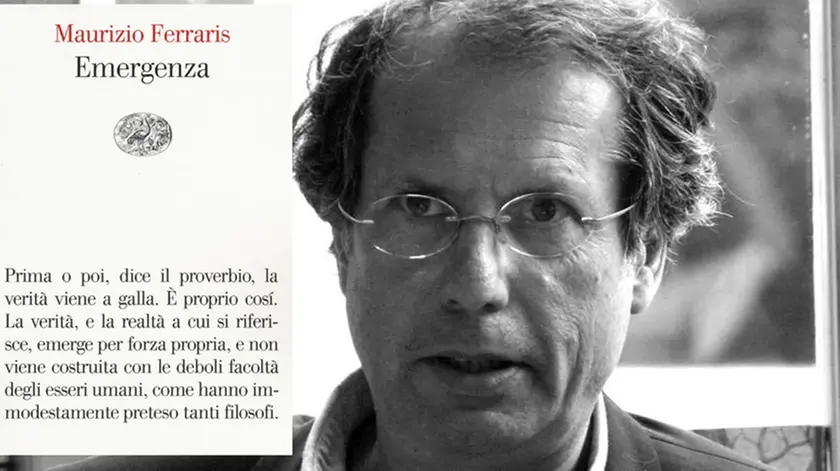

Il filosofo Maurizio Ferraris presenta oggi, alle 11, alla libreria Feltrinelli di Udine, il suo ultimo libro Emergenza.

- La prima domanda di fronte a un nuovo libro è sempre la più banale, ossia perché questo titolo?

«Perché ha due livelli. Uno immediato, di senso comune: uscita di emergenza, stato di emergenza, numero di emergenza, pompieri, polizia, aiuto! Uno mediato e filosofico: la teoria dell’emergentismo, ossia l’idea che tra la contemplazione (il mondo è dato e noi lo conosciamo, come pensavano gli antichi) e la costruzione (il mondo è frutto dei nostri pensieri e delle nostre azioni, come pensavano i moderni e i postmoderni) ci sia una terza via: l’interazione tra umani e mondo, come avviene esemplarmente nella tecnica, nell’arte, e nella vita. In questa interazione emergono delle cose: il web, il sorriso di Monna Lisa, la teoria della relatività. Non sono né oggetti che si trovano nell’ambiente, come alberi o montagne, né semplici esecuzioni dei nostri pensieri: emergono, vengono a galla, vengono alla luce».

- È vero che la verità viene spesso a galla però è anche vero che a volte va a fondo: cose che ritenevamo vere finisco per non esserlo, per esempio, molte teorie scientifiche. Oggi secondo lei possiamo ancora parlare di verità? E in quali termini?

- Il fatto che ci siano menzogne o errori è il migliore argomento per la verità. Noi non possiamo farne a meno. E il fatto che la scienza abbia sbagliato così tanto e così tante volte dimostra che è una impresa seria. Solo i ciralatani non sbagliano (per inciso, anche i filosofi sbagliano, e da questo punto di vista è consolante).

- Qualcuno ha affermato che ogni grande filosofo ha avuto una sola idea e tutta la sua opera ruota attorno a essa. Questo qualcuno, se non ricordo male, si chiama Martin Heidegger. Il suo libro sembra lo sviluppo di un ragionamento che dura da parecchi anni e ha attraversato diversi ambiti: dall’estetica all’epistemologia, dall’ontologia alla tecnica, sino ad arrivare all’etica e alla politica, ma qual è il nucleo teorico dell’intero discorso?

«Si farebbe torto ai piccoli filosofi pretendendo che loro, invece, di idee devono averne molte. Ed è con questo spirito che espongo la mia unica idea, che è sempre stata lì anche se si è rivelata poco alla volta. Il mio primo articolo, uscito nel 1978, dunque 38 anni fa, parlava di Proust e di Deleuze e sottolineava quanto importante fosse per entrambi la ripetizione, la registrazione, la traccia. Era l’idea che l’immediatezza sia il risultato di una mediazione, che siamo in fondo degli automi (educati in un certo modo, formati da una certa lingua, da certe idee, da certe abitudini) che però, a furia di esercizio e di tecnica, cioè ancora una volta di ripetizione, possiamo diventare liberi. Non è vero che, come dice Rousseau, l'uomo nasce libero ed è ovunque in catene; l'uomo nasce in catene, ma ha la possibilità di liberarsi.

- C’è qualcosa che accomuna il pensiero italiano rispetto al modo in cui si fa filosofia all'estero?

C’è moltissimo, e credo che sia una cosa buona. La filosofia è un lavoro comune, e sarebbe singolare che, dopo aver unificato la cucina, la moda, la medicina, la filosofia si riducesse alla rivendicazione di caratteristiche nazionali, che indubbiamente ci sono (gli italiani sono più vichiani, i francesi più cartesiani, i tedeschi più hegeliani, gli americani più pragmatisti…), ma costituiscono solo il punto di partenza di un discorso universale».

- Quali sono i filosofi del passato a cui si sente più legato?

«Faccio solo una lista di nomi, spiegarli sarebbe difficile perché si somigliano molto poco l’un l’altro: Aristotele, Kant, Nietzsche, Derrida. Forse il mio lavoro, posto che sia un lavoro, è consistito nel cercare di tenere insieme questo quartetto abbastanza male assortito».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto