Compositori, cantanti ma anche librettisti: ecco le amicizie friulane di Giuseppe Verdi

UDINE. Esisteva, nel Friuli dell’Ottocento, un piccolo firmamento di stelle che contribuì a illuminare una carriera straordinaria, quella di Giuseppe Verdi uno dei più grandi compositori italiani. I legami del genio emiliano con la nostra terra non ebbero inizio nel 1840, in occasione della messa in scena a Udine della sua primissima opera, “Oberto conte di San Bonifacio”, ma si debbono far risalire addirittura all’anno della nascita del compositore, il 1813.

Il 22 gennaio, infatti, Udine rappresentò il primo melodramma della sua storia dal titolo: “Amulio”, di compositore sconosciuto. Fu un grande evento perché, grazie ai finanziamenti della classe nobiliare a favore del “teatro in musica”, anche il Friuli entrò a far parte dell’epoca d’oro del melò, “sfornando” non pochi compositori, cantanti e librettisti di talento.

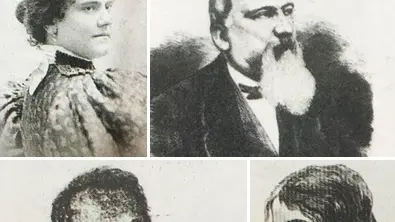

Che fosse un segno? Forse, vero è che dal suo arrivo in Friuli, 27 anni dopo, Verdi si legò tenacemente ad alcuni artisti locali, a iniziare dal maestro Alberto Mazzucato (Udine, 1813 - Milano, 1877) con il quale iniziò un’amicizia piuttosto tormentata ma mai interrotta, come lo dimostra una fitta corrispondenza durata quasi vent’anni, dal 1856 al 1872. Mazzucato, brillante studente in matematica, abbandonò la carriera universitaria per dedicarsi esclusivamente alla composizione musicale.

La sua scelta fu premiata il 21 luglio 1838 quando, a Udine, debuttò con il suo primo melodramma in tre atti, “Esmeralda”, che mandò letteralmente in visibilio il pubblico friulano. Si narra che la notte dopo la prima, un gruppo di ammiratori si recò sotto alle sue finestre cantando un’aria composta, per l’occasione, da Domenico Quirico Pecile, brillante compositore a sua volta.

Ma la carriera di Mazzucato fu breve e, su questo, aleggia un mistero. Dopo la prima dell’ “Ernani” di Verdi, infatti, che riscosse un grande successo, il maestro friulano decise di abbandonare la composizione incrinando anche i rapporti personali con l’amico.

Il motivo del dissapore, forse, si spiega nel fatto che molti anni prima Mazzucato aveva composto un'opera intitolata proprio Hernani e il cui debutto, a Genova, si rivelò un fiasco. Il fatto che Verdi avesse scritto un dramma omonimo e con così grandi consensi, probabilmente ferì l’amico udinese.

A proposito di librettisti, nel firmamento friulano Verdi ne trovò uno davvero talentuoso, l’avvocato Antonio Somma (Udine, 1809 - Venezia 1864), noto in regione per aver scritto “La parisina”, musicata nel 1836 dal concittadino Giuseppe Zorzi. Verdi ingaggiò Somma immediatamente per il testo di “Un ballo in maschera” e per il soffertissimo e mai realizzato “Re Lear”.

Due voci soavi si levarono sulle terre friulane, tanto fertili per il “contadino” di Busseto. Prima fra queste, quella del soprano Emma Zilli (Udine, 1864 – Havana 1901) morta al culmine della carriera lo stesso anno in cui morì il suo grande maestro. La Zilli fu la prima Alice nel “Falstaff” eseguito alla Scala. E sempre alla Scala, spopolò la scapigliata Romilda Pantaleoni (Udine, 1847 – Milano, 1917) nel ruolo di Desdemona nell’ “Otello”.

Ma in Friuli, Verdi trovò anche un amico fedele e amato che con la musica non aveva nulla a che fare; si trattava dello scultore gemonese Vincenzo Luccardi. I due, maestri giocolieri di proporzioni armoniche, rimasero amici per sempre, fortemente legati dalla sola cosa che avevano in comune: la bellezza.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto