Come sono nati e come si sono sviluppati i musei in Friuli Venezia Giulia? La loro storia tra strategie e passioni civiche

A spiegarne i retroscena è il libro di Isabella Reale e Maria Masau Dan: dalle vicende di figure illuminate a un futuro che richiede coraggio e nuove sfide

Come sono nati e come si sono sviluppati i musei in Friuli Venezia Giulia? Quali sono state le figure storiche illuminanti capaci di visioni strategiche, di idee, di passioni civiche, di sentimenti legati all’attaccamento alla propria terra e alle comunità locali? E, infine, vi sono stati anche momenti di declino, dovuti a guerre e catastrofi naturali ma anche alla vista corta di certi amministratori?

Una risposta a queste e altre domande interessanti la conservazione del patrimonio storico e artistico della regione è dato dal libro <Storie di Musei in Friuli Venezia Giulia di Maria Masau Dan e Isabella Reale, ora pubblicato da Gaspari.

Le due autrici sono entrambe storiche dell’arte e hanno all’attivo numerosi studi e pubblicazioni. Masau Dan ha diretto prima i Musei provinciali d Gorizia e poi per oltre vent’anni il Museo Revoltella di Trieste; è stata anche conservatore di Villa Manin e direttore del Centro regionale di catalogazione. Reale è stata primo conservatore accanto ad Aldo Rizzi dei Musei civici di Udine, ha dato vita alla Galleria d’arte moderna (Gamud) e ideato le Gallerie del progetto dedicato all’architettura e al design in Friuli.

Il libro si compone di più interventi tematici, tenendo conto che l’attuale regione ha fatto parte per secoli di stati diversi, di conseguenza con operatori che rispondevano ad altrettanti centri di potere. Isabella Reale ci illustra che, dopo numerose depredazioni compiute nel Settecento, con l’avvento del Regno Italico nel 1806 fu il funzionario francese Étienne-Marie Siauve ad adoperarsi per fermare la dispersione in atto e per valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico di Aquileia, Cividale e Zuglio.

Su interessamento di Eugenio dei Beauharnais e finanziato dalla prefettura di Passariano, nacque nel vestibolo del Battistero della Basilica di Aquileia il primo museo aperto al pubblico, esperienza nuova nel panorama italiano; nel contempo si compiva una campagna di scavi.

Interrottasi l’esperienza napoleonica, molte collezioni aquileiesi presero la strada di Vienna. In un successivo capitolo, Reale illustra poi i meriti dell’abate Jacopo Pirona per raccogliere “le patrie memorie” nel 1864, quando Udine era ancora governata dagli austriaci e la polizia contrastava il progetto. Il compito spetterà poi al nipote Giulio Andrea e dal 1878 al bibliotecario Vincenzo Joppi con un embrionale allestimento museale in palazzo Bartolini.

Vengono poi seguite le tappe museali udinesi con gli importanti contributi di Giovanni del Puppo, Carlo Someda de Marco e Aldo Rizzi, mentre altri due capitoli sono dedicati a Pordenone con la collezione raccolta da Vendramino Candian e alla Carnia col ruolo anche politico di Michele Gortani.

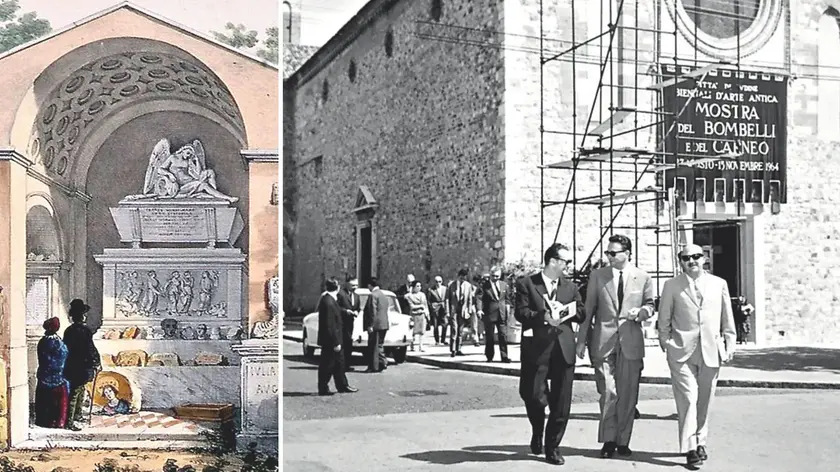

Maria Masau Dan apre i suoi contributi descrivendo il progetto presentato nel 1825 dal triestino Domenico Rossetti affinché la città, in piena espansione per le attività mercantili ma piuttosto sorda alla cultura, ergesse un monumento sepolcrale all’archeologo Winckelmann intorno a cui istituire un “museo patrio”. La sua opera si affiancava a quella dell'amico architetto Pietro Nobile che già nel 1813, quando Trieste faceva parte delle Province Illiriche, aveva proposto al generale Bertrand un progetto analogo.

Nel capitolo successivo la stessa autrice si sofferma sul ruolo di Pietro Kandler, ideale successore del Rossetti al servizio della cultura cittadina, a cui si deve l’apertura ufficiale del Museo di antichità triestino l’8 giugno 1843. Con Pasquale Revoltella entra poi in scena un finanziere “amantissimo delle belle arti” e la sua casa-museo, aperta al pubblico nel 1872.

Infine, Masau Dan delinea il ruolo del Museo patriottico di Giovanni Cossar, baluardo di italianità nella Gorizia asburgica. Il libro non manca di qualche spunto polemico sull’attualità, quando ad esempio segnala che i comuni più importanti, Trieste, Udine e Pordenone hanno declassato i musei civici a uffici dipendenti da direzioni amministrative, abolendo la figura del direttore scientifico. Privi di competenza specifica, gli amministrativi “obbediscono alle politiche spesso estemporanee degli assessori e al taglio indiscriminato alle spese”

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto