Canfora e Ruggeri rileggono il mistero del Gesú pagano

PORDENONE. Il mondo antico non è stato tutto logos e razionalità come si immagina di solito. Anzi, il lato oscuro ha avuto una parte importante, e non limitata solo alle masse popolari, nel forgiarsi della mentalità di Greci e Romani. Dal tempo dei poemi omerici fino al I secolo a.C. è un tutto fiorire di sciamani, maghi e astrologi, divinazioni e profezie, demoni e spettri, sogni e oracoli, teofanie e incantesimi. Orfeo, Pitagora e Empedocle sono i primi nomi che vengono in mente, ma se ne potrebbero fare tanti altri.

Persino il cosiddetto “Illuminismo greco”, l’età dei sofisti, conosce ad Atene processi per eresia e offese alla religione, di cui sono vittime numerosi intellettuali, da Anassagora a Protagora, senza dimenticare il clima da caccia alle streghe che si impadronisce della polis in occasione della mutilazione delle erme alla vigilia della spedizione in Sicilia (415 a.C.).

Lo stesso Socrate presta attenzione ai sogni, all’Apollo di Delfi e alla voce del suo demone personale che gli intima di non fare qualcosa. E il suo discepolo prediletto, Platone, il filosofo per eccellenza (Alfred North Whitehead sosteneva a ragione che tutta la storia della filosofia occidentale non è altro che una serie di note a margine su Platone), crede - basta leggere il Timeo - nell’astrologia e nella mantica. Mentre con Senocrate la demonologia entra a far parte a pieno titolo, con etica e geometria, dell’insegnamento dell’Accademia.

L’acme dell’irrazionalità si registra tuttavia in età ellenistica, con i Papiri Magici egizi, la letteratura ermetica, la nascita dell’alchimia, il diffondersi degli amuleti e delle pratiche di magia nera (per alcuni versi non dissimili dai riti voodoo). I razionalisti come Cicerone (un augure, in ogni caso), per il quale “pochi malati devono la vita ad Asclepio piuttosto che a Ippocrate”, si contano sulle dita di una mano.

E le scuole filosofiche, i cui maestri assomigliano molto più a sacerdoti che non a scienziati impegnati a scandagliare i segreti della natura, si presentano apertamente come dispensatrici di salvezza. Tutto è pronto, arrivati a questo punto, per l’avvento degli operatori di miracoli, per Gesù, Simon Mago e Apollonio di Tiana (circa 4-98 d.C.), il più grande taumaturgo dell’antichità. Un filosofo neopitagorico quest’ultimo, di cui, nel corso dei millenni, si è davvero detto tutto e il contrario di tutto: sapiente e ciarlatano, essere divino e Anticristo, simbolo della resistenza pagana e santo della Chiesa, stregone e campione del libero pensiero, iniziato ed extraterrestre…

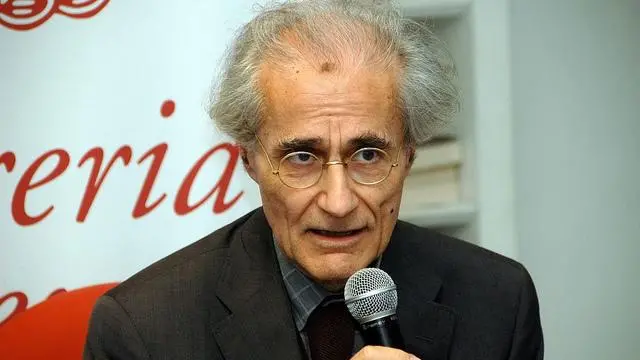

Di questo personaggio, per alcuni addirittura mai esistito, e dello Spirito del Tempo che lo ha prodotto, in un incontro intitolato “L’antichità dimenticata. Filosofi, maghi e profeti”, discuteranno sabato alle 11.30 allo spazio Itas incontra) Miska Ruggeri, autore della monografia Apollonio di Tiana. Il Gesù pagano (Mursia), e il filologo e storico Luciano Canfora. Cercando di spiegare perché il Tianeo, amato anche da straordinari poeti del Novecento come Kavafis e Pound, sia ancora in grado di insegnarci qualcosa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto