Camilleri, duello finale con Montalbano Giallo “pirandelliano” per il passo d’addio

Maurizio Assalto

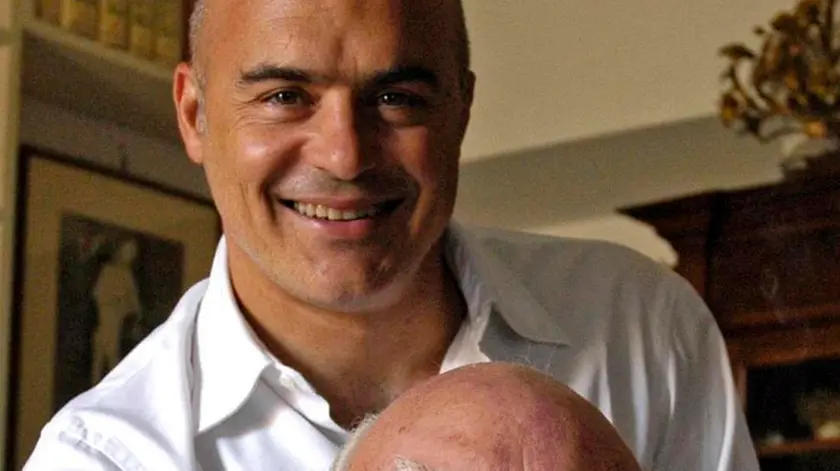

Sotto il segno di Pirandello. Alla fine è lì che fatalmente si torna, quasi a chiudere un cerchio che si era aperto molto tempo fa quando Andrea Camilleri era un bambino e il grande conterraneo veniva in visita a casa dei suoi.

Dopo averne sentito tanto favoleggiare negli anni, ecco il Montalbano che non avremmo mai voluto vedere. Non solo (non tanto) perché è quello che segna l’addio all’amato commissario, quanto perché era chiaro a tutti che avrebbe visto la luce soltanto dopo la scomparsa dell’autore. Riccardino esce da Sellerio - 400 mila copie già stampate che prevedibilmente non placheranno la sete dei lettori - a un anno dalla morte di Camilleri (17 luglio), ma era stato scritto tra il luglio del 2004 e l’agosto del 2005, e da allora giaceva in un cassetto della casa editrice. Nella nota che lo accompagnava, lo scrittore aveva dichiarato che non ne avrebbe prodotti altri («Me ne rincresce, ma a ottant’anni è inevitabile che si metta fine a tante, troppe cose»): non voleva lasciare orfana la sua creatura, né abbandonarla all’eventuale prosecuzione di altri autori. Invece il personaggio, il successo, il pubblico gli hanno preso la mano. Salvo Montalbano era appena a un terzo della sua vita letteraria, contando soltanto i romanzi: 9 erano usciti fino a quel momento, altri 18 sarebbero seguiti. Camilleri ha continuato fino alla fine a intrecciare le sue storie, e così l’addio poteva aspettare.

Ora che l’attesa (purtroppo) è finita, il romanzo sconta qualche inevitabile anacronismo: nella sua «ultima» indagine il commissario ha 55 anni, ma poi è andato avanti a indagare fin quasi ai 70 (quanti ne aveva nel giallo pubblicato nel 2019, Il cuoco dell’Alcyon - anche se da un certo punto in poi è evidente che per lui il tempo finzionale si è dovuto arrestare); e compaiono insistiti riferimenti a uno scenario politico nazionale in cui un partito colorato d’azzurro ha preso il posto della vecchia Dc e qualcuno intercala nel suo eloquio quel «se mi consente» per cui Montalbano ha un’idiosincrasia. Ma tutto ciò nulla toglie alla storia, che Camilleri ha ripreso in mano quattro anni fa, senza minimamente modificare la trama, e invece lavorando a fondo sulla lingua, da quella «bastarda» ascoltata da bambino, il misto di siciliano e italiano storpiato che caratterizza i primi gialli, a quel «vigatese» liberamente inventato in cui ogni parola riverbera pregnanza e una musicalità quasi sinfonica. Le due versioni, del 2016 e del 2005, sono proposte da Sellerio in una speciale edizione che esce in contemporanea: un modo per mostrare al lettore l’evoluzione della scrittura e in un certo senso «farlo entrare» nell’officina Camilleri. Anche se tutto il romanzo, in realtà, è una full immersion nel suo laboratorio narrativo

Anomalo fin dal titolo – un semplice diminutivo-vezzeggiativo, in luogo del consueto composto camilleriano di sostantivo e genitivo – Riccardino è piuttosto un metaromanzo in cui lo spunto giallo è soltanto un pretesto. All’inizio c’è subito il delitto: vittima il trentatreenne direttore di una banca di Vigàta, ucciso all’alba mentre con tre coetanei sta partendo per una gita in montagna. Tutti giovani perbene, sportivi, timorati di Dio. Uniti da un’amicizia nata sui banchi delle elementari e cementata in una fitta rete di intrecci matrimoniali con procaci amiche e sorelle. Tranne Riccardino, che ha invece sposato una tedesca bruna e bruttina, l’opposto della teutonica valchiria, e però amoreggia liberamente con le mogli dei tre amici. Chi ha ucciso Riccardino?

Montalbano indaga, e il suo arrivo sulla scena del delitto nelle pagine iniziali - in un incalzante, cinematografico alternarsi di inquadrature, in un contrappuntistico concerto di voci - è tra gli incipit più felici di tutta la serie. Ma fin dall’inizio si insinua nella storia un granello metanarrativo, l’ombra del proprio doppio televisivo che tormenterà il commissario per tutto il libro. E contemporaneamente fa capolino un personaggio inatteso, l’Autore a cui il nostro eroe «’na decina d’anni avanti aviva avuto la bella isata d’ingegno di contare ’na storia che gli era capitata», e di lì era cominciato tutto.

In questo nuovo-vecchio romanzo si ride di gusto, come e più che nei precedenti, ci si intenerisce, anche, al flashback di Salvo bambino che nel giorno dei Morti attende il regalo della mamma defunta. Ma soprattutto si assiste al confronto spigoloso tra il personaggio e l’Autore, che telefona da Roma nelle ore più importune, con la sua voce «arragatata dalle sicarette» per chiedere informazioni, per lamentarsi della piega che sta prendendo la storia, per suggerire sviluppi possibili che il commissario rigetta, così come l’Autore rigetta quelli ipotizzati dal commissario. La suggestione pirandelliana, dai Sei personaggi, è trasparente. E per rendere il gioco più circolare, a un certo punto viene introdotto un personaggio - il vescovo di Montelusa, zio di uno dei tre amici di Riccardino - un cui antenato è il terribile (vescovo anche lui) Vitangelo Partanna che compare nella novella di Pirandello Difesa del Mèola: il commissario lo incontra, una sera, e nel loro dialogo, guarda caso, affiora il tema della differenza tra realtà e apparenza, e di ciò che c’è ma non si vede (oggetto tanto del lavoro investigativo del poliziotto quando della ricerca spirituale del prelato).

Camilleri, che negli anni in cui ha scritto Riccardino stava procedendo a una sistematica dissezione psicoanalitica di Montalbano, infierendo sulle sue paranoie da invecchiamento, qui compie la stessa operazione con sé stesso, attraverso il conflitto con il personaggio. «Perché non mi lasci perdere e ti metti a scrivere uno di quei romanzi storico civili di cui ti glorii tanto?», lo incalza il commissario. «Montalbà, in primisi non è che mi veni accussì facili di scriviri un romanzo storico. E in secunnisi in questo momento non nni aio gana». Lo scrittore fa esercizio di understatement - e insieme estrae qualche sassolino dalla scarpa: «Io non posso sfoggiare molta cultura», spiega (e invece questo è un libro coltissimo, denso di riferimenti che spaziano dalla letteratura alla filosofia), «sono considerato uno scrittore di genere. Anzi, di genere di consumo. Tant’è vero che i miei libri si vendono macari nei supermercati». E quando è messo alle strette da Montalbano, che respinge un suo tentativo di risolvere il giallo introducendo un vicolo che a Vigàta non esiste, sbotta: «Se io dico che questo vicolo esiste, ed è lì, non c’è nessuno che possa smentirmi, né tu né quelli della televisione. Vigàta l’ho inventata io».

Con lo scorrere delle pagine il gioco letterario diventa sempre più manifesto. Vigàta, Montalbano, tutto il mondo che gli ruota intorno, perfino l’irritante «signori e guistori» Bonetti-Alderighi non hanno realtà al di fuori della finzione. Implacabilmente Camilleri ha fatto terra bruciata intorno al protagonista, fin dall’inizio escludendo dal passo d’addio il suo vice Mimì Augello, e poi riducendo a brevissime comparsate telefoniche la fidanzata Livia e nominando una sola volta, fuggevolmente, la fida cameriera Adelina. Finché tutta la realtà di Montalbano si riduce al confronto-scontro con l’Autore. Alla fine il personaggio capisce e si arrende. Esce di scena. La soluzione escogitata da Camilleri, che lasciamo ai lettori il gusto di scoprire, è geniale. —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto