Bombardamenti alleati sul Friuli una pagina oscura che fa discutere

alessandro pesaro

I bombardamenti aerei sulle città italiane durante la Seconda guerra mondiale sono tuttora controversi e la loro legittimità resta dibattuta dagli storici. L’aspetto meno noto è che la questione rimane problematica anche da parte alleata, specialmente in Inghilterra, dove le missioni operative del Bomber Command della Royal Air Force sono tuttora fonte di aspre polemiche.

Il Bomber Command coordinò tutte le missioni aree, quasi 400 mila, che partirono dalla Gran Bretagna per colpire la Germania, l’Italia e i loro alleati sul continente. Quanti vi parteciparono hanno costruito nel tempo una mistica da “eroi traditi”, amareggiati dalle perdite altissime e dalla mancanza di riconoscimento dopo la guerra. Per altri, si tratta di una pagina oscura nella storia britannica, per l’impossibilità di far rientrare fatti come i bombardamenti di Amburgo e di Dresda nell’idea di una guerra “giusta” condotta con mezzi leciti.

Le testimonianze di prima mano possono apparire contraddittorie. Un pilota, Peter Lamprey, scrive baldanzosamente in una lettera privata: “L’ultimo bombardamento su Milano è stato quasi al livello di quello di prima. Riuscivamo a vedere l’intera città esplodere, mentre ci allontanavamo dopo averla bombardata – c’era un bel chiaro di luna e potevamo vedere il bianco dei loro occhi. All’ingrosso, le ultime missioni sono andate come dovevano. Gli italiani sono tipi gentili e riservati, non ci accolgono facendo casino (con la contraerea) come i nostri amici crucchi”.

Altri, come tal Geoffrey Whittle, enfatizzano la relativa facilità delle missioni sull’Italia: scadente organizzazione e povertà di risorse le rendevano meno temute di quelle sulla Germania, mentre spesso compare una nota di ammirazione per i piloti italiani costretti a battersi con mezzi penosamente inadeguati. La questione della legittimità rimane sullo sfondo.

Chi oggi parla della sua esperienza dopo settant’anni ne discute in modo distaccato, sottolineando il senso di tragedia collettiva con una nota di fatalismo: “era la guerra”, “non si poteva fare altro”, “dovevamo fare il nostro lavoro” sono giudizi che ricorrono frequentemente. Espressioni di condanna sono rare, per esempio la testimonianza di Harry Irons che descrive un bombardamento e mitragliamento di civili su Milano come “terroristico”.

Queste testimonianze sono conservate nell’archivio del Bomber Command: gran parte di questo materiale, che è stato fino a ora inaccessibile in quanto conservato in mani private o generalmente ignorato dagli archivi ufficiali, è ora liberamente consultabile grazie al progetto dell’Università di Lincoln che ha messo a disposizione online migliaia di lettere, fotografie, diari e appunti (https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk, il sito del Centro è https://internationalbcc.co.uk).

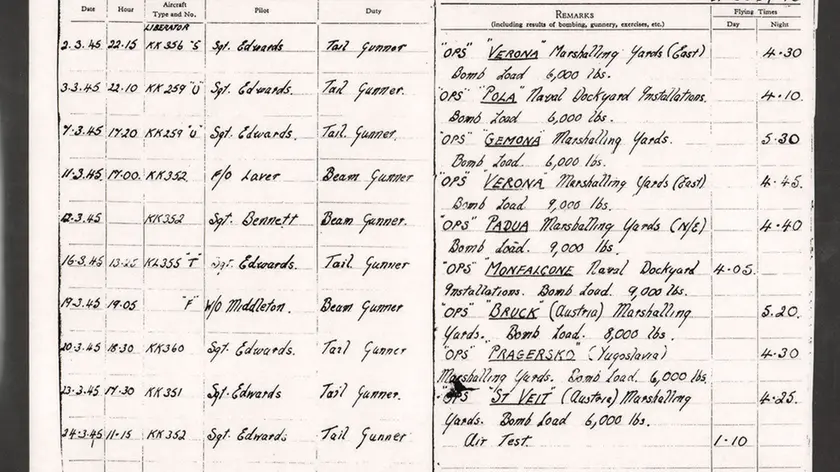

La sezione relativa ad Udine e al Friuli risulta particolarmente ricca: si possono consultare i ricordi di Jack Bell sulla vita al campo di prigionia di Grupignano, l’intervista ad Alan Payne che ricorda le missioni di bombardamento su Udine partendo dalla base di Aqir in Palestina, e il ruolino di volo di Ron Harrison con note sui bombardamenti di Gemona e Monfalcone. Essi vengono accostati a documenti come le tempere del pittore sangiorgino Angiolini Filipputi, per la prima volta disponibili online, e a molteplici testimonianze di testimoni di bombardamenti in tutto il Friuli, compreso una fonte di prima mano sull’abbattimento del bombardiere alleato nella zona di Chiusaforte.

Da pochi anni è stato poi inaugurato a Lincoln l’International Bomber Command Centre, un moderno museo narrativo ispirato ai temi del riconoscimento, del ricordo e della riconciliazione. Si tratta di un approccio ormai consolidato per i musei sulla prima guerra mondiale prima guerra mondiale, ma decisamente innovativo per la seconda. Vi vengono presentati i punti di vista di quanti si sono trovati su fronti opposti, personale militare e civili, senza distinzione di schieramenti, mostrando la complessità del giudizio storico sui bombardamenti sulle città europee.

Al contrario di molti musei dell’aviazione, che si focalizzano su cimeli e danno risalto alla mitologia dell’aviazione, il Centro presenta la dimensione umana e individuale della guerra di bombardamento leggendola come esperienza di violenza condivisa. Non vittime o carnefici, bensì uomini di fronte a circostanze eccezionali. —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto