Beat, Black e Queer: l’altra America di Pasolini

Il duplice e contraddittorio atteggiamento dell’intellettuale verso le nuove culture d’oltreoceano. Lo studioso Ara H.Merjian a Casarsa: «Nuove forme guardate poi con sospetto»

Un convegno dal respiro internazionale, quello che si svolgerà il 7 e l’8 a Palazzo Burovich di Casarsa, sul tema Pasolini America il poeta, il regista, l’intellettuale davanti al “Nuovo mondo” . Un convegno organizzato dal Centro Studi Pasolini in collaborazione con l’Università di Udine e scandito in tre sessioni, Pasolini l’America dagli anni del boom a quelli della crisi: storia e società, Pasolini e la letteratura americana: letture, incontri, interpretazione il venerdì e Pasolini, il cinema e l’immaginario americano, da Chaplin a Wells, il sabato mattina.

È all’interno di questa ultima che arriveranno delle autentiche novità sul rapporto tra il poeta friulano e le ventate di novità che dagli anni’60 arrivavano dagli States, un rapporto di fascinazione e rifiuto critico. In particolare di quelle sui diritti civili, sul riconoscimento delle minoranze e delle rivendicazioni del movimento gay.

Che se in un primo momento, in occasione della prima visita di Pasolini a New York nel 1966, vengono considerati come nuove forme di resistenza al neo capitalismo, vengono guardate poi con sospetto, quando con rifiuto, quello stesso che aveva nei confronti del ’68 di casa nostra, nel secondo viaggio nel 1969.

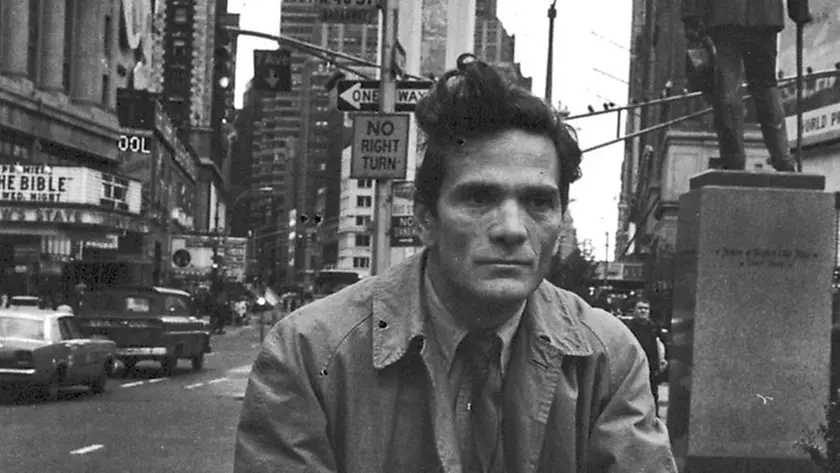

Come conferma lo studioso Ara H.Merjian, docente di italianistica alla New York University, che a Casarsa terrà una lezione, tra le più attese, proprio su questo duplice e contraddittorio atteggiamento di Pasolini verso le nuove culture d’oltreoceano. Una lectio dal titolo Beat, Black, Queer, l’altra America di Pasolini.

Beat, Black e Queer, parole che sintetizzano il pensiero dei tre grandi movimenti che costituirono l’ultima grande rivoluzione culturale del secolo scorso. Ossia: la ribellione giovanile e libertaria contro i valori dell’establishment, quella delle lotte contro il razzismo capeggiata da Martin Luther King e quella perla la liberazione sessuale e il riconoscimento e dei diritti degli omosessuali.

«Pasolini, quando sbarca per la prima volta a New York – racconta Il professor Merjian – scopre un mondo, quello appunto della controcultura del Beat, del Black e del Queer, che all’epoca non si chiamava ancora così, che per lui, in un contesto come quello degli Usa in cui mancava una coscienza di classe, rappresentava una vera e propria rivoluzione, mistica e spirituale. Che se gli ricordava gli anni della resistenza antifascista, gli si imponeva per il suo statuto non marxista o dogmatico: una nuova sorprendente forma di resistenza con altre inedite strategie».

Pasolini rispetto alle richieste e ideali del movimento gay, come era, e le chiedo questo perché il cugino di Pasolini, Nico Naldini, omosessuale pure lui, di fronte a queste sacrosante rivendicazioni dei gay reagiva in malo modo, le considerava poca cosa, quando non inutili e a suo dire perverse.

«A Pasolini non interessava la nascita di una nuova identità gay, o Queer come si sarebbe chiamata negli anni ’80 e ’90, perché questo avrebbe comportato la fine di una marginalizzazione dei gay, così come delle altre società marginali amate da Pasolini, quella contadina del Friuli, quella delle borgate romane, dei villaggi africani, la considerava insomma una sorta di espropriazione operata dalla cultura neocapitalista che avrebbe annullato, nell’omologazione capitalista, ogni potenziale capacità di resistenza. Una forma la sua di omofobia interiorizzata che si manifesta soprattutto durante il secondo viaggio quello del 1969, quando non ritrova più quella genuinità e autenticità che aveva intravisto come una speranza anni prima».

Ma non solo, mi pare di capire.

«Il disinteresse per una non più ostacolata identità gay va anche ricercata nel fatto che Pasolini vede in qualche modo messa in crisi dalla normalizzazione e accettazione del movimento gay il suo stesso modo di vivere l’omosessualità, vale dire come qualcosa di estremamente diverso, scandaloso, segnato da un profondissimo e doloroso senso di colpa»

Quali gli incontri, durante questi due viaggi, che hanno segnato il modo di Pasolini di vedere l’America?

«Non molti a dire il vero. Pasolini non ebbe incontri con intellettuali o esponenti di punta della cultura americana dell’epoca, se si escludono quelli con Allen Ginzberg, il poeta della beat generation, con cui stabilì un rapporto di amicizia e stima reciproche. Incontrò esponenti del movimento per i diritti dei neri come Stokely Carmichael ; visitò musei, gallerie d’arte, magli incontri che più hanno influito su di lui, come testimoniato anche da Oriana Fallaci che lo seguì in questi viaggi».

Questo articolo è stato aggiornato in data 7 febbraio con alcune modifiche.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto