Friulani e penne nere nati per volersi bene e sorreggersi

UDINE. I friulani sono (e dovrebbero esserlo ancora oggi, fino a prova contraria) laconici, di poche e robuste parole, quelle giuste e necessarie. Grazie a un simile presupposto si capisce perché un filo diretto, e naturale, li leghi per sempre al mondo degli alpini dove, portando il cappello con penna, basta uno sguardo nel capirsi.

A raccontare tale sintonia è per esempio una piccola vicenda evocata da Gianfranco D’Aronco in un’antologia del 1946 nella quale spiegava la letteratura friulana partendo dal carattere della gente.

La storiella è questa: due alpini, padre e figlio, reduci dal fronte della Grande Guerra, sono in licenza e si incontrano casualmente a Udine. Breve, rude scambio di battute tra loro: “Oh mandi! Mandi! Cemût? Ben iò, e tu? Ben”. Breve silenzio: “Lino a bevi un quart?”.

Tutto lì, eppure sintetiche e anche imbarazzate parole di affetto aprono un orizzonte e rivelano certi sentimenti più di tanti discorsoni.

Il legame, nato subito in maniera sincera e spontanea, tra Udine, Friuli e gli alpini sta dentro sguardi e gesti simili, che da altre parti non significano forse niente, ma che da noi hanno un rilievo profondo. In sintesi: nati e fatti per volersi bene, stimarsi, sorreggersi. E non c’è nulla di particolarmente militaresco in tutto ciò.

L’alpino, dal punto di vista friulano, è invece il soldato, l’uomo, che difende e sorregge la sua casa, la famiglia, il suo universo, davanti a una minaccia, a un pericolo, che può anche essere una calamità naturale, come accadde al tempo del terremoto oppure di altre emergenze.

Se ha accanto l’alpino, il friulano ha più fiducia. E a confermarlo è l’esperienza diretta di chi vide gli alpini tra le macerie del 1976 e poi nei mesi successivi quando la loro associazione intervenne prodigiosamente per aiutare, riparare, tener su il morale, attraverso l’opera silenziosa, efficace, intelligente di migliaia di volontari. Non è retorica ricordare tutto ciò. I friulani a pelle percepiscono e sanno che andò proprio in questo modo.

Ritrovare il loro clamoroso mondo riunito nelle strade di Udine è un evento che vale tantissimo, più di un campionato mondiale di calcio o del concerto di una rockstar. Nulla batte l’effetto-alpini perché quando loro sfilano un brivido corre lungo la schiena di chi assiste, anche di quanti non hanno mai portato quel cappello, donne comprese naturalmente.

Ci si sente dentro un modo di essere, senza autocelebrazioni o altro di simile. Ci si sente italiani nella maniera giusta, com’è importante che accada, andando oltre convenienze varie. Gli alpini propongono tale possibilità, com’è sempre avvenuto nelle precedenti adunate.

È curiosa pure la storia della loro caserma udinese, allestita in un convento requisito dai napoleonici e poi sempre usato a scopi militari. All’origine dell’attuale struttura, intitolata a Giovanni di Prampero, capitano della cavalleria veneziana caduto nel 1509 a Remanzacco in battaglia contro gli austriaci, c’era il convento delle suore Mantellate Agostiniane, fondate dalla beata udinese Elena Valentinis.

Gli alpini vi giunsero nel 1909 con l’Ottavo reggimento mentre dal 1935 vi si insediò il comando della Divisione Julia, divenendo parte integrante del cuore cittadino. Per gli udinesi di leva, casa e caserma di via Sant’Agostino divennero presto un tutt’uno.

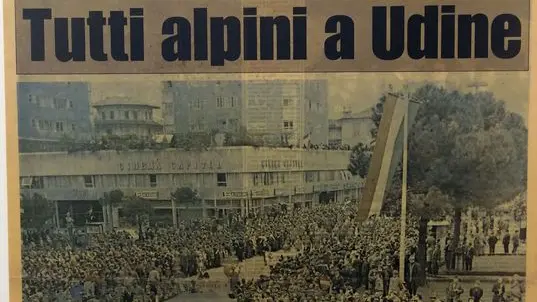

Luogo ben noto insomma, dal quale sono partite le grandi adunate dell’Ana. La prima avvenne nel 1926 con i freschi reduci della guerra, la seconda nel 1974 con i “veci” dei due conflitti, la terza nel 1983 con in prima fila i 15 mila protagonisti nella ricostruzione friulana, la quarta infine nel 1996 quando sfilarono in centomila mandando un massiccio appello al governo contro l’abolizione del corpo alpino.

Erano anni complicati per la politica nazionale, come sempre del resto, e soffiava forte il vento della secessione. Gli alpini, in gran parte gente del nord, dissero decisi il loro no convinto.

Torneremo dunque a vederli e applaudirli. Ne sarebbe contentissimo anche Renzo Valente, il nostro grande scrittore che da bambino andava a spiarli mentre riposavano nella caserma di via Sant’Agostino. Raccontò che un giorno uno di loro lo sorprese e gli gridò: “Cun che pèt di gjaline che tu âs, non ti faran mai alpin”. —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto