Udine rende omaggio a Simon Ungers: in mostra “Autonomia e Dialogo” allo Spazio Make

La città ospita la seconda tappa della rassegna dedicata all’architetto tedesco: venti disegni visionari e undici omaggi contemporanei in dialogo tra teoria e forma

Si inaugura venerdì, a Udine, allo Spazio espositivo Make in via Manin, la seconda tappa della mostra itinerante “Autonomia e Dialogo, Omaggio a Simon Ungers” curata da Antonio Carbone che edita anche il catalogo per Libria, con un saggio introduttivo di Pietro Valle.

La mostra include una ventina di disegni di progetti “fantastici” immaginati dall’architetto tedesco Simon Ungers (1957-2006) ai quali undici architetti contemporanei, attraverso un elaborato grafico, intessono un dialogo in forma di omaggio - Amaa, Paulo David, Dogma, Tiziano De Venuto Giuseppe Tupputi, Fala atelier, Luca Galofaro, Grazzini Tomazzini Colombo, Mos architects, Caterina Padoa Schioppa, Jean-Christophe Quinton, Alexander Tochtermann -.

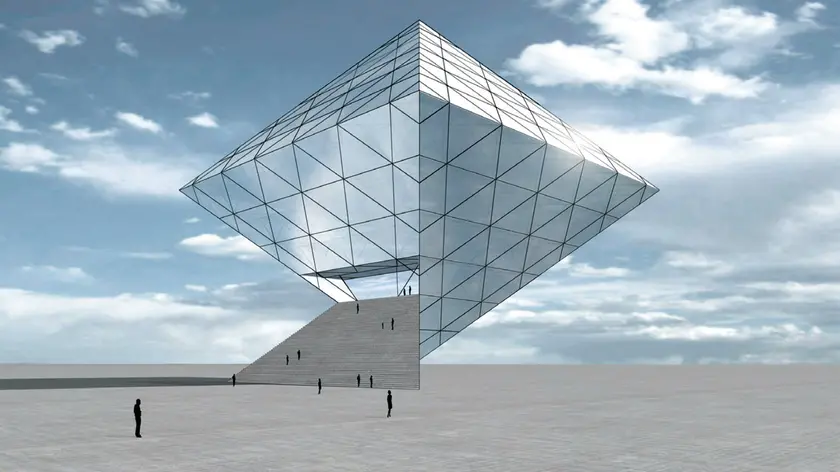

A vent’anni dalla morte di Ungers, la mostra ripercorre il suo lavoro focalizzato sui progetti visionari pubblicati nel volume Autonomy and Dialogue edito da Libria nel 2004. Riferibili a programmi pubblici e abitativi, privi di committente e luogo, i progetti impiegano forme e solidi geometrici ideali e assoluti, quali il cubo e la sfera, i quali per il rigore compositivo richiamano l’eredità dell’architettura del Razionalismo, le sperimentazioni del Costruttivismo russo e l’utopia delle visioni assolutistiche degli architetti rivoluzionari francesi, Étienne-Louis Boullée e Claude-Nicolas Ledoux.

Il mozartiano catalogo di Ungers si compone di una serie limitata di tipi capaci di comprendere le molteplici variazioni architettoniche, creando assonanze e rimandi tra le forme, sulle quali si deposita la memoria della funzione correlata.

Tra i temi più esplorati vi sono la casa unifamiliare, la sede di culto, l’edificio a funzione collettiva (la biblioteca, il teatro, la scuola) e pochi altri. Come nella Cube House a Ithaca o la T-House a Wilton le architetture disegnate di Ungers rievocano la paradigmatica corrispondenza tra forma e funzione, che giunge come un’eco ovattata e distante, sovrastata dall’astrazione formale e dal divario tra le sue utopie formali e quelle dei visionari dell’Illuminismo.

I parallelepipedi, i prismi, le forme piramidali o tronco coniche svelano le affinità con forme archetipiche con le quali condividono l’estraneità a un luogo, immerse come sono in una condizione di sospensione temporale e fisica, più affini all’arte Minimal o Concettuale, che all’architettura. Manca nella ricerca di Ungers, a differenza di quella del padre Oswald Mathias una relazione con la città e gli spazi urbani, così i suoi progetti diventano oggetti singoli, rivelando in questo di essere veramente “americani” cioè orfani dell’urbanistica.

Nei suoi progetti si rinnova l’importanza del disegno d’architettura che ha valenza di un trattato, visibile manifestazione della centralità della teoria per incardinare ogni ragionamento sull’edificio e l’abitare, le bussole per un orientamento sempre più complicato.

I contributi degli undici architetti contemporanei che fanno da contrappunto ai disegni di Ungers rendono confrontabili i modi di fare ricerca architettonica del passato recente e della contemporaneità evidenziandone affinità e differenze. Simon Ungers si rivela, così, un prezioso strumento per calcolare la distanza tra una ricerca capace di riunire teoria e progetto e la generale indifferenza per un rapporto critico tra i due nella pratica contemporanea. L’assenza di conclusioni, il rigore formale delle sue esplorazioni e la disseminazione di spunti diversi da esse sollevati, sono tutti indici di una mente inquieta che si è posta il problema della specificità dell’architettura ma non l’ha risolta in un metodo normativo.

Ha, invece, stabilito le basi per un continuo cercare, uno stimolo che oggi, possiamo riconoscere come antidoto alla sottomissione a comode e rassicuranti certezze.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto