Religione, politica e arte: la millenaria storia del Patriarcato di Aquileia

Il libro curato da Silvia Blason Scarel e Gabriele Caiazza. Lunedì 20 ottobre la presentazione in biblioteca civica a Pordenone

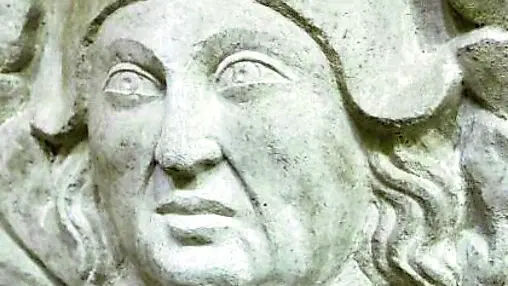

Il patriarca Marquardo, l’intraprendente artefice della ricostruzione della basilica di Aquileia dopo il terremoto del 1348, da molti secoli ormai ci tiene d’occhio dall’ultimo pulvino del colonnato destro, non visto dai più che attraversano l’ampia navata basilicale: guarda verso l’altare, e il suo volto espressivo dai precisi tratti fisiognomici è stato scolpito con maestria nella pietra poggiante sul capitello risalente all’epoca di Poppone, altro grande patriarca costruttore e protagonista della millenaria storia del “Grande Patriarcato” di Aquileia. Non poteva essere individuata immagine più simbolica per la copertina del poderoso volume Grande Patriarcato. Dalla fine dell'antichità ai Dolfin: la visionaria concezione degli spazi, tra religione, politica, architettura e arte curato dall’archeologa Silvia Blason Scarel, su iniziativa del Gruppo Archeologico Aquileiese, che lei stessa presiede, e dallo storico medievista Gabriele Caiazza, per un totale di 655 pagine dove un florilegio di contributi ci rivela aspetti inediti dell’opera e della vita dei grandi Patriarchi che hanno plasmato la storia, la cultura e l'identità del Friuli.

Si viene così a coronare un ambizioso progetto coinvolgente l’intero territorio friulano, attraverso mostre, presentazioni, nello stile e nella finalità dell’Associazione che ne è promotrice. Infatti dopo aver mappato con un corollario di cinque esposizioni allestite in contemporanea nelle principali sedi patriarcali di Aquileia, Udine, Cividale del Friuli, Grado, San Vito al Tagliamento, a ricordare alcuni dei luoghi segnati dai palazzi disseminati dal Friuli al Veneto all’Istria dove il patriarca e il suo seguito facevano tappa, ora è in corso il Grand Tour di presentazione della pubblicazione, con prossima tappa oggi, lunedì 20 alla biblioteca civica di Pordenone, e che ha avuto l’anteprima il 4 settembre scorso alla Fondazione Friuli a Udine sostenitrice del progetto, insieme a Fondazione Aquileia e ai comuni e le istituzioni coinvolte.

Sono una trentina gli autori coinvolti, tra cui i compianti studiosi Sergio Tavano e Luisa Crusvar, che accompagnati da un ricco ed esaustivo apparato iconografico, ripercorrono oltre un millennio di vita del Patriarcato di Aquileia, fino alla “perpetua soppressione ed estinzione del Patriarcato e della Sede di Aquileia” nel 1751 e la conseguente creazione delle arcidiocesi di Udine e di Gorizia, dove, per la cronaca, si è appena conclusa l’importante mostra sul tesoro proveniente da Aquileia dell’Arcidiocesi. Un’indagine a tappeto partita dunque alla ricerca delle tracce delle tante sedi palatine, a partire dall’enorme palatium di Aquileia di cui restano due soli pilastri a sud della basilica, mentre i resti delle imponenti strutture murarie altomedioevale della residenza cividalese sono inglobate nei locali sottostanti il Museo Archeologico nazionale, approfondendo il ruolo che queste presenze ebbero nella rappresentazione e gestione del potere, nonché della vita privata dei presuli. Nuovi studi dunque che mirano a restituirci l’immagine di una struttura ecclesiastica complessa, comprendente chiese, castelli, abbazie, monasteri e altri siti strategici, un patrimonio che fisicamente e geograficamente ne testimonia la passata grandezza a volte rimasto sotto i nostri occhi per secoli senza che se ne cogliesse appieno il significato.

Nuova luce anche sulla vita dei grandi patriarchi, e tra le figure più emblematiche dell’epoca marciana spicca per i fasti guerrieri Lodovico Trevisan Scarampi Mezzarota, dal 1439 patriarca di Aquileia e anche camerlengo e comandante delle truppe pontificie, che fu il vincitore nella famosa battaglia di Anghiari raffigurata da Leonardo, e di cui resta un ritratto del Mantegna. A costellare i contributi di carattere storico e architettonico, la puntuale lettura di un patrimonio di opere d’arte composto da pale d’altare, sarcofagi, arredi sacri, e anche con nuove restituzioni, come l’inedito tetramorfo ligneo cinquecentesco che un tempo ornava la basilica aquileiese.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto