Quella piccola pattuglia di cronisti nel Friuli schiacciato da un macigno

Il Friuli era come una formichina schiacciata da un macigno. Il terremoto l’aveva ridotto cosí. E di quella formichina sgomenta faceva parte un gruppetto di persone, età media sui 30-35 anni, capi compresi, riuniti nella redazione del Messaggero Veneto, in viale Palmanova a Udine.

Diciannove giornalisti in tutto, oltre al direttore Vittorino Meloni, piú 3 a Trieste, 2 a Gorizia e 2 a Pordenone. Una pattuglietta, un avamposto informativo che finí all’improvviso, con l’intera regione in cui era radicato da decenni, dentro un’emergenza sconfinata, immane, di cui era impossibile intuire subito la dimensione precisa.

La sera del 6 maggio segnò una svolta profonda per il piccolo grande mondo antico di qui, ma anche per quella mini-ciurma di cronisti che lasciandosi alle spalle la routine provinciale, pur con punte di elevata complessità, dovute alla situazione del confine orientale e a un contesto sociale inquieto, si trovò scaraventata in logiche assurde per vastità e angoscia.

Le notizie riguardanti distruzioni e numero delle vittime si fecero sentire sulle coscienze e sui modi di vivere, e tutti capirono che nulla sarebbe stato piú come prima. Nei primi istanti la scoperta avvenne nel buio della notte, quasi avanzando a mosca cieca, con passi incerti sullo scenario del dolore percorso dalla statale pontebbana, da Tricesimo in su, tra i luoghi e le stazioni di una gigantesca Via Crucis che comprendeva i paesi devastati.

Orientarsi in un mondo sconvolto e irriconoscibile, con nelle narici l’odore della morte e delle macerie maciullate, senza avere indicazioni precise su dove andare, perché i collegamenti telefonici erano saltati e non esistevano altri sistemi di comunicazione, se non quelli garantiti dai coraggiosi radioamatori, non era impresa facile.

Era necessario farsi guidare dall’intuito, dal fiuto, oppure dai bagliori che si alzavano qui e là all’orizzonte. Il terremoto, che si era manifestato in Friuli duemila volte in duemila anni (ma quasi tutti lo avevano ormai dimenticato), aveva avuto una intensità ciclopica, com’era accaduto in precedenza solo nel 1511, quasi cinque secoli prima.

Organizzare un lavoro giornalistico in quelle condizioni estreme fu la scommessa vinta da Vittorino Meloni quella notte e nei mesi e anni che seguirono. E questo rappresentò anche un momento fondamentale di coesione e tenuta per rinsaldare i sentimenti di una comunità che, diventata formichina, rischiava di arrendersi ed estinguersi.

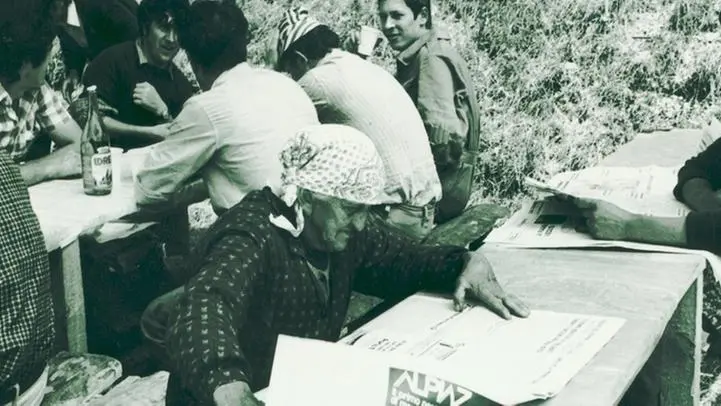

Non ci fu nulla di retoricamente eroico nel lavoro giornalistico svolto allora, ma una sincera condivisione delle difficoltà di ciò che una terra stava patendo. Friuli e Messaggero Veneto camminarono assieme, fra incubo e coraggio, come scrisse domenica 9 maggio Meloni in uno dei suoi articoli di fondo che uscirono per settimane e settimane, diventando una sorta di bussola con cui indirizzare energie e discussioni.

La prima emergenza, la sera del 6 maggio, venne affrontata con le forze presenti in redazione. Il giornalista di turno era un nome storico della cronaca cittadina, Paolo Schinko, per tutti il “barone”.

Fu lui, attaccato al telefono, a raccogliere le frammentarie informazioni da dare al capocronista Mario Blasoni per poter indirizzare i suoi uomini, che partirono verso le zone sopra Tricesimo, dove cominciava la tragedia: Sergio Stefanutti raggiunse Gemona, suo luogo di origine, dove viveva la famiglia, Eugenio Segalla andò a Majano, Ido Cibischino a Buja, Vincenzo Compagnone a Colloredo di Monte Albano e poi c'è chi venne mandato a Tarcento dov’era deragliato il treno Vienna-Roma perdendo alcune carrozze.

Sulla strada di quel convoglio il fotografo si imbattè nel duomo di Magnano in Riviera, di cui rimaneva in piedi solo un muro sbrecciato, quello che appare sulla prima pagina del 7 maggio, in un’edizione frammentaria, messa insieme con i primi racconti, aspettando che la luce del giorno mostrasse quanto ampia era la devastazione.

Già il 7 maggio la piccola macchina del Messaggero entrò a pieno regime e nelle zone colpite vennero inviati anche Gianpaolo Carbonetto, Francesco Durante, Paolo Decleva, Pier Gaspardo, Tiziano Marson, Ciro Migliore.

Da Pordenone scrivevano Giuseppe Griffoni e Fulvio Comin. Da Gorizia Roberto Collini e Fulvio Cabrini. Da Trieste Danilo Soli, Sergio Quadranti, Luciano Nardelli.

A Udine nel ponte di comando c’erano Mario Sfilli, Gianpaolo Nobili, Mario Blasoni, Donato Paveglio, Silvano di Varmo, Mario Nordio, piú i colleghi della vecchia guardia Luciano Paolini e Lino Pilotti. La pagina culturale era affidata a Dino Menichini, il poeta delle Valli del Natisone. L’esperienza di settimane cosí intense era raccontata attimo dopo attimo, mentre la tiratura era schizzata da 20 a 80-90 mila copie.

Fu un lavoro notevole, alla base anche di libri accurati e di ampia diffusione, come quello uscito nel 1977, “In piedi all’epicentro”, in cui Carbonetto riuní i suoi articoli che per la prima volta spiegavano il rischio sismico della terra friulana in maniera divulgativa. E a firmare la prefazione fu Ardito Desio.

Già alle prime ore del 7 maggio piombarono gli inviati della stampa nazionale e internazionale. Fra i primi a giungere Leonardo Coen, giornalista della “Repubblica” appena nata. Era a una festa a Milano quando lo avvertirono spedendolo in Friuli. Arrivò tutto agghindato con farfallina e scarpe di vernice apparendo tra la polvere di Buja.

C’era poi Peter Nichols, gentile signore inglese, inviato del Times; e c’erano Giorgio Bocca, Sergio Meccoli, Franco Pierini, Alfredo Todisco, Giuliano Zincone e molti ancora. Dalle prime pagine tuonava padre David Maria Turoldo, scrivendo soprattutto per “Il Giorno”. Alloggiavano quasi tutti all'hotel Astoria di Udine, dove i cronisti friulani passavano la sera a riferire le novità del giorno.

L’anno dopo, nel maggio del 1977, il direttore Meloni fece stampare due inserti: uno, intitolato “Com’era bello, perché riviva”, con dipinti di grandi artisti (tra cui Orfeo Tamburi, Giuseppe Zigaina, Giorgio Celiberti) dedicati al Friuli e una poesia “Terremoto del Friuli” composta da Jorge Louis Borges; e l'altro con i racconti giornalistici su “quella notte”. Tutti capitoli di un lungo romanzo che racconta la nostra storia di testimoni con il pudore della speranza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto