Osterie nel terzo millennio con i veri sapori friulani

Per traghettare anche nel terzo millennio il cuore pulsante della friulanità non si può fare a meno delle osterie: ossia di quel luogo dove la socializzazione prende la forma della confidenza, l’affare è sancito da una stretta di mano, la discussione condita dall’animosità che “in vino veritas” fa cadere le barriere dell’ovvio e della finzione. È questa la profonda convinzione che ha spinto il Comitato Difesa Osterie e la Confesercenti, con i loro responsabili Enzo Mancini e Marco Zoratti, a stringere un patto per il rilancio di questa caratteristica forma di ospitalità tipicamente friulana.

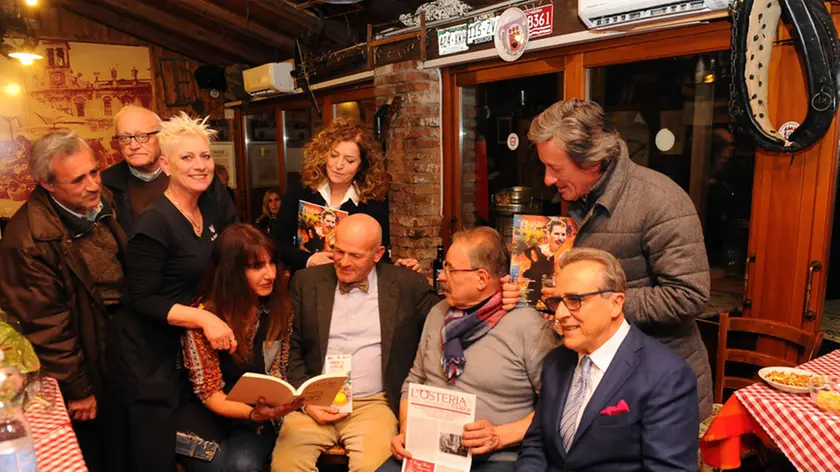

Ieri sera, Al Vecchio Stallo, l’accordo è stato suggellato in un incontro pubblico condito da alcune presenze assai significative: a partire dall’assessore comunale Fabrizio Cigolot che ha definito scherzosamente le osterie come «un bene che andrebbe tutelato dall’Unesco». Definizione paradossale, ma che trova linfa «nell’amore che i friulani hanno sempre nutrito per questi luoghi simbolo della loro identità. Anche quando sono lontani da generazioni, gli emigranti continuano a manifestare interesse per le osterie», come ha affermato Gabrio Piemonte portando la “benedizione” dell’Ente Friuli nel Mondo a un’iniziativa che vorrebbe segnare la rinascita in chiave propulsiva di un Comitato che negli anni ha tenuto in vita l’autentico sentire di locali storici nel tempo calati notevolmente di numero. «Eppure – spiega Mancini – sono una cinquantina i locali in città che si potrebbero qualificare come tali». Se alcuni chiudono, come Alle Alpi di Cussignacco, ce ne sono altri come Al Lepre di via Poscolle, che si sono “riprogettati” e sono ripartiti con una nuova gestione. E poi ci sono i “sempreverdi” che vengono dall’800: Ai Frati, Al Cappello, Alla Ghiacciaia, Al Canarino, Al Ponte. Le colonne più antiche di una storia secolare che nell’incontro di ieri ha avuto come interprete la giornalista Lucia Burello, che più di ogni altro ha indagato l’universo di questi locali che hanno fatto la storia di Udine e del Friuli. «A fine ’800 ce n’erano 170 solo dentro le mura di Udine» ha ricordato l’autrice di “Osterie dentro le mura in Udine dal Quattrocento ai giorni nostri”, pubblicato nel 1998 e tuttora essenziale per capire l’epopea di questi luoghi simbolo, al punto che lo stesso Comitato ne auspica la riedizione.

Ma la Burello non si è limitata a raccontare aneddoti gustosi: ha anche lanciato alcuni stimoli agli esercenti, suggerendo su quali leve puntare per dare nerbo all’”osteria 2.0”. «Sono fondamentali la salvaguardia dei luoghi e degli ambienti, dei sapori e delle tradizioni, ma vanno anche seguiti con attenzione il nuovo turismo slow, il cicloturismo e anche il potenziale segmento fatto da coloro, e penso anche ai tanti discendenti dei friulani nel mondo, che vorrebbero andare alla riscoperta delle loro radici» ha detto. Nell’era dei prodotti a chilometri zero, anche il riferimento a una nuova filiera che colleghi le osterie al mondo contadino facendone le ambasciatrici più genuine dei veri sapori friulani non è certo casuale. Del resto sarebbe un ritorno all’antico: nel’ 500 in città era vietato vendere vino acquistato da fuori. Allora era questione di dazi: oggi sarebbe invece sinonimo di qualità, di un Friuli che torna a essere doc non solo per un weekend. —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto