Moggio, quasi tutte le case distrutte e otto morti

MOGGIO UDINESE.Quella notte tra i primi ad accorrere in quel groviglio di macerie fu l’allora assessore e presidente della Comunità montana, Leonardo Forabosco: «Alcune famiglie erano in difficoltà - racconta - , non riuscivano a uscire dalla case diroccate».

Il buio, la polvere e il rumore delle frane che proveniva dalle montagne dava un senso di impotenza. La gente era spaventata, non sapeva cosa fare. Anche perché nessuno riusciva a immaginare una tragedia che solo qualche ora più tardi si rivelò in tutta la sua drammaticità.

«Era buio, non ci fidavamo a percorrere le stradine strette piene di macerie - continua Forabosco - cercavamo di soccorrere i feriti dove sapevamo che qualcuno era rimasto sotto, ma c’era un gran caos». I primi soccorritori recuperarono anche due giovani in condizioni gravissime, avevano perso conoscenza, morirono quella notte stessa in ospedale.

«Un altro - ricorda Forabosco - festeggiava a Moggio alto con gli amici la partenza per il servizio militare, arrivò la scossa, uscì dal bar, ma un sasso gli cadde in testa e per lui fui la fine. Aveva solo 20 anni». La morte arrivò anche a Moggio basso dove persero la vita due anziani, anche loro furono travolti dalle macerie.

Nel paese dove tutto sembrava finito, fu determinante il lavoro svolto dai militari. Furono loro a estrarre dall’abitazione in cui stavano dormendo una mamma con quattro bambini miracolosamente salvi. Una volta verificato che non avevano subìto perdite nella caserma distrutta, «gli alpini - continua Forabosco - iniziarono a distribuire coperte e bevande calde alla gente impaurita che dormiva in auto o all’aperto».

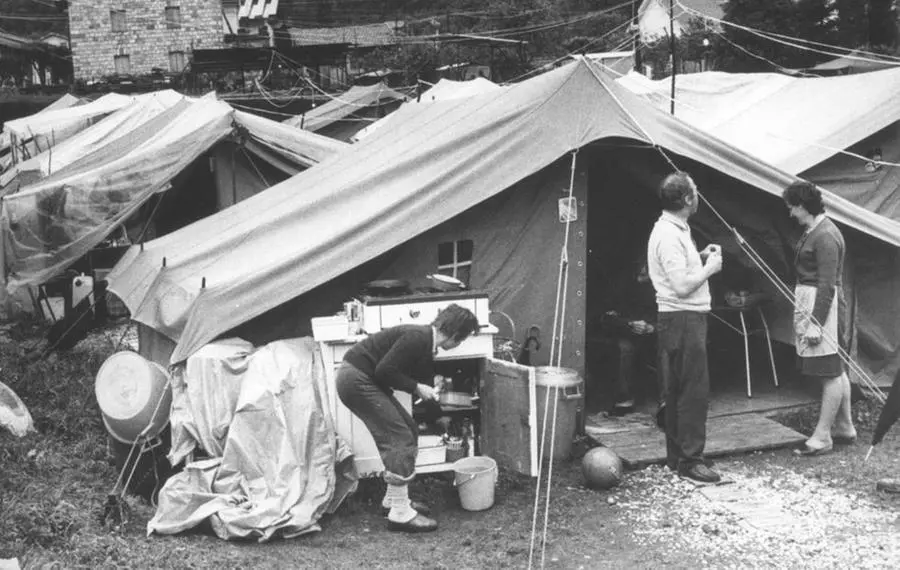

Il giorno dopo fu lo stesso: «Allestirono le tende e le attrezzature provvisorie per fornire un riparo alla popolazione, solo dopo arrivarono gli aiuti ufficiali dell’esercito». A riconoscere il ruolo svolto dai militari fu anche l’allora sindaco, Carlo Treu, rispondendo, il 13 maggio 1976, alle domande del cronista del Messaggero Veneto, Vincenzo Compagnone, che in una giornata piovosa arrivò da quelle parti: «Quarant’otto ore dopo il sisma i due mila moggesi erano già al coperto, nelle tre tendopoli allestite a tempo di record dai soldati e dai 100 uomini della guardia forestale di Sabaudia, che hanno svolto un lavoro instancabile e preziosissimo anche per quel che riguarda la rimozione delle macerie».

In macerie finì pure la caserma degli alpini, il terremoto la devastò e venne demolita nei giorni successivi al 6 maggio. Oltre al centro di Moggio, la più colpita era la frazione di Ovedasso.

Moggio era un paese spettrale, così venne descritto in quei giorni quando bastava il tuono di un temporale per evocare il boato del terremoto e far fuggire la gente anche dalle tende. La notte del 6 maggio fu Claudio Franz, un giovane del luogo, a raggiungere per primo, a piedi, le frazioni di Riolada, Moggessa e Stavoli, le frazioni più distanti dove il terremoto aveva picchiato duro.

Toccò a don Adriano Caneva, l’allora parroco di Moggio, oggi monsignore a Fagagna, tranquillizzare i terremotati. «C’erano otto morti e 40 feriti - ricorda - se non fosse stato che le case già colpite dal terremoto del 1511, il numero dei morti sarebbe stato più alto».

Don Caneva fa notare infatti che le case di Moggio, a differenza di quelle di Gemona e Venzone, erano state costruite con sassi squadrati e questo fatto evitò i morti anche se la percentuale di distruzione di Moggio era pari al 69,7 per cento, quasi come quella di Gemona.

«Eravamo sotto un albero - aggiunge don Caneva -, arrivò una scossa, dovetti tenere con forza due donne volevano entrare nelle case distrutte per aiutare la figlia e il fratello. Era troppo pericoloso glielo impedii». Pur essendo a pezzi, la comunità di Moggio riusciva a reagire.

«Di quella notte, ricordo - continua don Caneva - il polverone terribile e la luna piena. Un uomo era ancora dentro la casa crollata, fortunatamente dormiva nella metà rimasta miracolosamente in piedi. Uscì in mutande e canottiera con a tracolla la giacca e i pantaloni. Andò sopra le macerie della casa e disse: “È stato il terremoto”. Qualche giorno dopo, ripensando a questa scena, ridemmo divertiti».

Era un modo per sdrammatizzare, per cercare di sollevare gli animi distrutti di chi aveva perso tutto. «La mia preoccupazione era che i terremotati potessero andare incontro a disagi psichici» spiega il parroco motivando così perché decise di non sospendere l’organizzazione della sagra in programma per il 15 agosto 1976 e di lanciare il concorso “Baracca fiorita”.

«Decidemmo, non a caso - insiste don Caneva - di installare le tendopoli vicino alle case per consentire alla gente di rifare l’orto o di badare agli animali da cortile». Decisioni queste condivise nelle quotidiane sedute del consiglio comunale aperte anche al parroco, che il sindaco convocava su un pullman. Lo stesso valeva per le giunte: alle sedute allargate partecipavano anche i capi tendopoli. L’obiettivo comune era risolvere i problemi.

Ma l’aneddoto che più di altri piace ricordare a don Caneva è quello della Madonnina che la notte del 6 maggio il terremoto fece ruotare di 180 gradi. «Era collocata in una cappellina lungo la strada che da Moggio basso porta a Moggio alto. Avevamo perso la chiave e non riuscivamo ad aprire la cappella per raddrizzarla. Lo facemmo dopo alcuni mesi e a inizio settembre le nuove scosse fecero nuovamente ruotare la statua ma, questa volta, di 90 gradi. Ci pensò il terremoto del 15 settembre a riportarla al suo posto. Quando vidi la Madonnina tornata nel posto giusto tranquillizzai i parrocchiani: “D’ora in avanti non succederanno più brutte cose”».

Di fronte a quel disastro era indispensabile evitare il caos. Don Caneva lo fece con i 300 volontari arrivati da tutta Italia, in particolare dalla diocesi di Trento che, dopo aver accolto l’appello lanciato dalla Caritas nazionale, si unì a Moggio con un gemellaggio. «Avevo aperto un ufficio dove - racconta il parroco - un geometra raccoglieva le richieste e ogni mattina indirizzavamo i volontari dove servivano».

Dagli studenti ai tecnici tutti accorsero nel Friuli terremotato. «A Moggio - fa notare Forabosco - ricevemmo aiuti dall’Austria, dalla Germania, giunsero i vigili del fuoco, le squadre del Cai e gli alpini in pensione che allestirono qui il cantiere Piemonte. A questi si unirono gli scout e i volontari arrivati dal Belgio e dalla Lombardia».

Anche a Moggio uno dei problemi più complicati era quello delle frane. «La sera del 6 maggio - continua l’ex assessore -, la roccia friabile del monte Palis franò. Con la prima scossa si sollevò un gran polverone, ma poi non vedemmo più nulla, era troppo buio. A ogni scossa di assestamento sentivamo cadere i sassi, avevamo il terrore che il bacino di contenimento non fosse sufficiente».

L’emergenza venne gestita all’insegna della collaborazione politica. «Nei partiti c’era un grosso dibattito, si discuteva dei problemi oggettivi da risolvere poi si trovava sempre una soluzione. A Roma i parlamentari eletti in Friuli facevano quadrato - assicura Forabosco -, sulla ricostruzione eravamo compatti».

Nei giorni immediatamente successivi al 6 maggio, a Moggio quasi tutti guardavano con apprensione alla cartiera. I capannoni erano danneggiati e anche qui, come altrove, la produzione era stata sospesa nonostante le attrezzature non avessero subìto grossi danni. «Tre giorni dopo - fa notare Filacorda - la cartiera riaprì. La ripresa della produzione fu un segno di rinascita importante per la popolazione alla quale restava almeno il lavoro».

L’aiuto dei volontari fu determinante per riaprire la scuola materna crollata la sera del 6 maggio. «Un gruppo di ingegneri di Bergamo raccolse i fondi e ci consegnò un prefabbricato definitivo al quale la Provincia aggiunse un altro blocco. L’asilo parrocchiale riaprì a settembre».

Oltre a cercare di dare un tetto ai terremotati, i comuni dovevano assicurare un pasto e un posto per dormire anche ai volontari. Con il contributo dei concessionari d’auto di Udine riuscimmo a realizzare, di fronte al campo sportivo, un centro di ristoro» continua Forabosco senza dimenticare di citare le tre casette, per un totale di sei appartamenti, tutt’ora utilizzate, costruite con i fondi messi a disposizione dai Lions.

Le raccolte fondi promosse dai privati davano una certa libertà ai Comuni che, seguendo criteri propri, potevano decidere come e dove impiegarli. «Il gemellaggio con la diocesi di Trento - spiega l’ex assessore - ci consentì di installare i prefabbricati dove il piano regionale non arrivava perché prevedeva solo villaggi in zone centrali. Noi invece li portammo nelle frazioni, vicino alle case».

Prima di settembre quando la scossa costrinse all’esodo, 50 anziani furono accolti in un centro della Caritas in Trentino. La posta aveva ripreso a funzionare in un ufficio mobile allestito in un furgone. In un primo momento fu un gruppo di radioamatori triestini a garantire i collegamenti telegrafici grazie ai quali i terremotati comunicavano con i parenti anche oltre oceano.

Il testo standard era: «Siamo salvi, il paese è distrutto, se potete rientrate». In una roulotte aveva riaperto pure la filiale della Banca cattolica del Veneto.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto