A Montenars la gente pensò: «È scoppiato il deposito nucleare»

MONTENARS. «Alle 21 e una manciata di secondi, nel momento in cui si discuteva su un probabile deposito nucleare a Tarcento, il boato che precedette il terremoto del 6 maggio 1976 fece pensare a molti: «È scoppiato il deposito nucleare».

Ma anche agli abitanti di San Giorgio, Sant’Elena e Santa Maria Maddalena, le frazioni di Montenars, bastò un istante per rendersi conto che a creare il movimento ondulatorio e sussultorio era stata una scossa di terremoto.

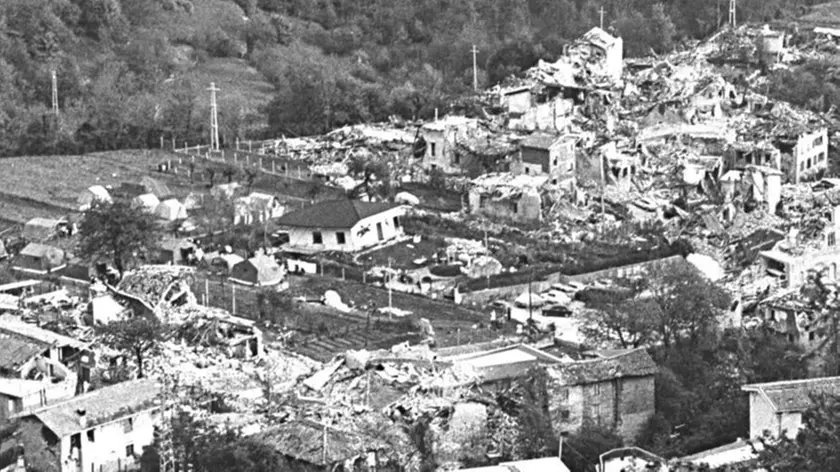

In meno di un minuto, il boato accompagnato dal bagliore rosso e dalla nube di polvere che si sollevava dalla pianura, distrusse Montenars.

Un’ondata di disperazione si riversò tra le montagne portandosi via Katia e Tania, Roberta e Silvano, avevano solo 1 e 4 anni. Teodolina invece venne inghiottita nel buio, dove sia finito il suo corpo resta ancora un mistero.

«È stata una cosa più grande di noi. Rispetto al numero dei residenti (689), Montenars, con le sue 35 vittime, registrò la percentuale più elevata di morti e di case distrutte», rivela il vicesindaco di allora, Agostino Pontelli seduto come 40 anni fa nella sala consiliare.

«Alla prima scossa, pensai - le fa eco la moglie, Pierina Laurenza -, che fosse scoppiato il presunto deposito nucleare, guardai verso Tarcento e vidi un bagliore rosso e una polvere sopra la pianura».

Pierina è un’insegnante in pensione e il suo pensiero va agli allievi persi in quella sera di maggio. «È come se il terremoto avesse segnato il prima e il dopo, come se ci fosse prima e dopo Cristo» aggiunge pensando al difficile compito del riconoscimento dei morti che toccò ad Agostino.

«Li portarono tutti nel campo sportivo di Gemona, fu terribile. Si ricorda malvolentieri quei momenti», racconta l’ingegnere che, dopo il 6 maggio, cercò di creare una parvenza di serenità tra la gente costretta a dividere una tenda, spesso allagata.

In questo contesto operava una dottoressa, solo qualche tempo dopo si seppe che era una suora. Questo fatto stimolò l’ironia dell’anziano padre di Agostino: «Se le suore sono così - disse - divento democristiano anch’io».

Con i ricordi affiorano pure gli aneddoti, aiutano a sdrammatizzare la tragedia raccontata anche da Indro Montanelli sulle pagine de “Il Giornale” che raccolse 160 milioni di lire per i terremotati friulani. La cifra fu devoluto agli abitanti di Isola e Buions.

Nei giorni successivi a Montenars arrivarono gli alpini, il battaglione San Marco e i “Claps furlans”, i volontari milanesi che ricostruirono la frazione di Flaipano e gli universitari costruttori di pace. Molti alloggiavano a casa Pontelli.

«Nel nostro salotto - ricorda la signora - si tenevano le riunioni del Pci (l’allora sindaco Eliseo Dusefante guidava una giunta comunista e socialista) e le discussioni su come rifare Montenars».

Il dibattito era acceso. Due le ipotesi: la prima prevedeva la ricostruzione di Montenars dov’era, la seconda promossa dall’architetto Marcello D'Olivo, prevedeva, invece, il trasferimento dei paesi nella piana con la costruzione di una grande città dove far confluire anche Artegna e Gemona.

«D’Olivo era un architetto geniale per grandi spazi, aveva costruito strade circolari e pensava di riproporle in Friuli» sottolinea Pontelli secondo il quale il rischio di snaturare l’anima dei paesi era concreto.

La gente si oppose, tant'è che, a settembre, non tutti partirono per Sirmione sul Garda, il Comune gemellato con Montenars, o per Lignano. I residenti volevano presidiare la ricostruzione.

L’anno dopo anche gli abitanti di Montenars protestarono a Trieste, nel corteo c’era Pierina Laurenza: «Volevamo - spiega - la legge sulla ricostruzione. Protestavamo perché temevamo di veder snaturare questi luoghi».

Il primo anno dopo il 1976 fu di sussistenza, caratterizzato dalla presenza degli alpini che allestirono le mense. Ma anche dai volontari della Caritas che organizzarono i servizi a misura di famiglie.

A Montenars arrivarono anche i prefabbricati donati dai tedeschi e diversi stanziamenti messi a disposizioni da varie aziende pubbliche e private.

Complessivamente il Comune ricevette 2 miliardi 287 milioni 481 mila lire. Li utilizzò per rifare le scuole, le case, l’ambulatorio medico per ricreare la comunità.

Gli amministratori facevano il possibile per evitare lo spopolamento della montagna, per tenere la gente legata alle sue tradizioni. Agivano evitando i lacci e lacciuoli della burocrazia che 40 anni fa erano sicuramente meno pressanti di oggi.

«Prima facevamo, poi pensavamo e infine scrivevamo» spiega Pontelli sintetizzando l’iter in un percorso senza precedenti. Montenars ringrazia anche se il dolore di quei giorni non ha mai lasciato quelle montagne.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto