Quell’ordine sofferto arrivato nella notte di sacrificare il ponte di Braulins

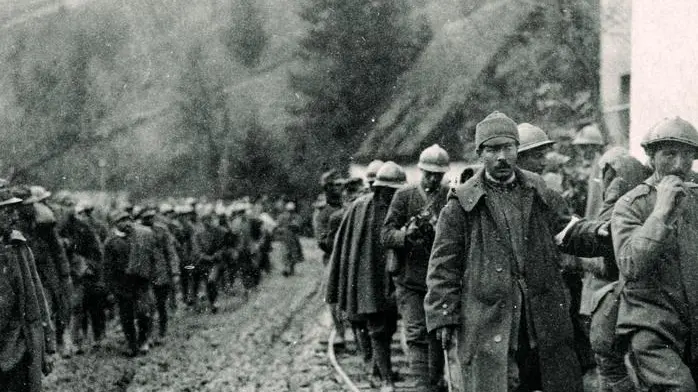

La sorte del ponte di Braulins venne affidata al colonnello Aurelio Petracchi. Era lui che doveva decidere quando farlo saltare per fermare austriaci e tedeschi, che avevano sfondato le nostre linee a seguito di quell’immensa offensiva che si era concentrata su Caporetto. Gemonese e Val Resia, trovandosi lungo l’asse di minor distanza tra Isonzo e Tagliamento, divennero lo scenario fondamentale in cui i nostri potevano organizzare un’azione di contenimento. Petracchi era lì, dal primo pomeriggio del 28 ottobre 1917, e guardava le migliaia di militari in ritirata e di profughi in fuga, che cercavano la salvezza sull’altra sponda del Tagliamento, da dove scappare poi verso il Veneto.

Non era una decisione facile, anche perché quel ponte era già un simbolo per la gente di tutto il Friuli. Era il ponte più famoso, come ha continuato a esserlo fino ai giorni nostri, grazie alla tradizione e alla villotta che lo celebra e lo canta. Era stato inaugurato un anno prima, dopo una faticosa e costosa costruzione: 17 arcate imponenti, 400 metri di lunghezza provvidenziali nell’unire i territori di Gemona e Trasaghis.

Alla fine il colonnello dovette dare il fatidico ordine. Era la notte del 29 ottobre, illuminata da una fredda luna splendente dopo tante ore di pioggia. Le mine fecero saltare un centinaio di metri un attimo prima che arrivasse il nemico, ma non tutti i soldati italiani riuscirono ad attraversarlo in tempo. C’erano reparti isolati e alcuni tentarono di guadare ugualmente il fiume in piena finendo travolti dalla corrente tumultuosa.

Questa, appena raccontata, è una scena tratta dalle tante di quell’apocalisse che a fine ottobre 1917 si scatenò sul Friuli a seguito dell’immensa e chirurgica operazione che i comandi germanici e austroungarici chiamarono “Waffentreu”, ovvero “Fedeltà d’armi” e che in Italia, da allora, è nota come “Ritirata di Caporetto”, metafora divenuta poi celebre per indicare ogni tipo di rovescio nelle nostre vicende nazionali e politiche, e non solo. Parlare di Caporetto (piccola località ora slovena, con il nome di Kobarid) è un modo anche immediato e icastico per definire una sconfitta. In questo ci ha messo uno zampino anche l’approssimazione con la quale in Italia si è affrontata da sempre la storia militare, considerata a lungo come ambito privo di un reale interesse, poco degno di attenzione e riflessioni. La ricostruzione delle battaglie della Prima guerra mondiale è diventata così terreno d’azione soprattutto per appassionati locali e divulgazioni giornalistiche, dando vita a quella che Mario Isnenghi ha definito come una vera e propria “storiografia a km 0”. Concetti e pensieri questi ripresi ed espressi dal professor Paolo Pezzato nella prefazione di un libro ora pubblicato dall’editore Gaspari di Udine, che invece va in controtendenza perché, aggiunge Pozzato, “si configura come il tentativo di scovare dal suo mitico nascondiglio l’araba fenice della verità storica, di quella relativa a Caporetto, non solo nella giornata del 24 ottobre 1917, ma nell’intera serie di combattimenti e di vere e proprie battaglie in campo aperto che la seguirono e ne completarono senso e dimensioni”.

Il libro s’intitola “”La battaglia del Gemonese” e narra, con l’apporto di documenti inediti (anche di fonte austriaca e tedesca), quanto accadde in quelle giornate dalla Val Venzonassa a Sella Foredor, dal ponte di Braulins a Flaipano di Montenars, dalla presa di Gemona a Venzone, in un quadro di assoluto rilievo strategico, finora mai sondato e spiegato così. L’autore è Marco Pascoli, fondatore del Museo di Ragogna, giovane storico specializzato sui siti della Prima guerra mondiale, guida preziosa per visitare gli scenari bellici. Pascoli, già autore di molte pubblicazioni, presenterà il nuovo libro, che consta di 400 pagine, oggi (sabato), alle 18, nel Museo di Ragogna, dove ripercorrerà i momenti di una ricerca frutto di competenza e grande passione.

Il racconto scorre fluido, catturando ogni tipo di lettore, con un’attenzione specifica sugli eventi militari naturalmente, ma pure umana sulle sofferenze dei profughi e delle donne in particolare. Per esempio, il diario di Lea Nicli D’Andrea, 11 anni, narra così la fuga precipitosa da Gemona: “Papà era pallidissimo, accarezzava il volto della mamma, ci passava la mano sui capelli senza parlare. Raccolse la valigia, guardò l’orologio e ci disse solamente: andiamo”.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto