Pordenone socialista: un secolo fa la breve esperienza della giunta Rosso

PORDENONE. Cent’anni fa, il 31 ottobre 1920 a Pordenone, come in diversi altri comuni friulani, si votò per le elezioni amministrative. Era un periodo di grave crisi economica e di forte disoccupazione, conseguenza del fatto che il territorio non si era ancora ripreso dopo le devastazioni e i saccheggi compiuti dagli eserciti occupanti austroungarico e tedesco. Pordenone, con i comuni limitrofi di Cordenons e Fiume Veneto, era un importante polo tessile, sviluppatosi sin dalla metà del secolo precedente grazie all’abbondanza di acque che garantivano la necessaria energia idroelettrica e alla disponibilità di manodopera a basso prezzo, soprattutto femminile e minorile.

Alle difficoltà economiche, che tenevano una vasta parte della popolazione al di sotto dei limiti di sussistenza, si aggiungeva in quel periodo una forte instabilità politica. Le precedenti elezioni amministrative si erano tenute appena due anni prima e da allora si erano moltiplicate le forme di lotta, sia nelle campagne circostanti dove la componente cattolica aveva organizzato le Leghe bianche, sia nella città dove prevalevano le Leghe rosse operaie.

La competizione si svolgeva prevalentemente tra i cattolici del Partito popolare, che chiedevano una giusta mercede nelle fabbriche e un rinnovo dei patti agrari, e i socialisti, ove le spinte al cambiamento sociale erano ben più radicali. All’interno dei due principali schieramenti politici, tuttavia, vi erano sensibili differenze. Se il basso clero sosteneva le rivendicazioni contadine, nel Partito popolare la componente più conservatrice, appoggiata dalle gerarchie ecclesiastiche, non voleva contrastare eccessivamente il padronato agrario, ponendosi come tutore dell’ordine costituito.

Dall’altra parte, il Partito socialista era lacerato fra la componente riformista moderata, quella massimalista e quella più marcatamente rivoluzionaria che nel gennaio successivo si sarebbe staccata per fondare il Partito comunista. In questo quadro, i popolari e i socialisti, protesi a combattersi tra loro, non si accorsero che le forze conservatrici e reazionarie, inizialmente incerte davanti ai nuovi movimenti di massa, si stavano riorganizzando per riprendersi il potere.

Alle elezioni di ottobre, infatti, in tanti comuni fra cui Pordenone si presentò la lista del Blocco, formazione eterogenea che già prefigurava la volontà politica di ricacciare all’opposizione, se non addirittura di estromettere dalla politica, sia gli uni che gli altri. Non a caso, assieme a liberali, ex combattenti e formazioni minori si schierarono col Blocco i fascisti, non ancora costituiti in partito, che però già mostravano il lato violento e prevaricatore.

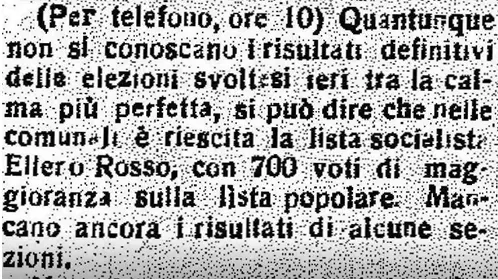

Le elezioni a Pordenone segnarono una schiacciante vittoria dei socialisti, tanto che nel loro giornale, il Lavoratore socialista, il 7 novembre scrissero: “Più che vinto, abbiamo trionfato”. Ottennero oltre 1. 700 voti, staccando di circa 800 i popolari, mentre il blocco superò di poco i 300. Conquistarono 24 seggi e i 6 dell’opposizione andarono ai popolari.

L’affermazione dei socialisti si estese anche ai vicini comuni di Cordenons e Vallenoncello (allora autonomo). La vittoria pordenonese venne festeggiata con un lungo corteo preceduto da banda musicale e bandiera rossa che partì dalla frazione di Torre per raggiungere Largo San Giovanni, dove ad attenderlo c’era un folto gruppo di persone.

Nella prima seduta dopo le elezioni, venne eletto sindaco di Pordenone l’avvocato Guido Rosso. Del Consiglio comunale facevano parte, fra gli altri, l’avvocato Giuseppe Ellero, futuro deputato l’anno successivo, il maestro Pietro Sartor, il tipografo Vincenzo Degan, il muratore Costante Masutti, l’operaio Ernesto Oliva e il cartolaio Romano Sacilotto, tutte figure che entro breve tempo si sarebbero trovate in prima linea contro la violenza fascista. Nel discorso di insediamento, Guido Rosso dichiarò: “l’opera nostra si ispirerà al simbolo della bandiera del lavoro, contro ogni ostacolo che si frapponesse da parte di avversari e autorità”.

In effetti, importanti opere vennero avviate attraverso cooperative di lavoratori, assieme a enti consorziati e in intesa col Ministero delle Terre Liberate: nuovi edifici scolastici e delle poste, un porto fluviale sul Noncello, la ferrovia Pordenone – Aviano. Alcuni lavori dovettero interrompersi per mancato rinnovo dei finanziamenti da parte del governo. Ma fu soprattutto la montante violenza fascista, poco avversata dalle forze dell’ordine, a stravolgere il quadro politico.

Alla vigilia delle elezioni politiche del 15 maggio 1921, Pordenone fu investita da squadre armate provenienti da Trieste, Udine, Treviso, Conegliano e Castelfranco. Gli scontri si succedettero per più giorni, causarono morti e feriti e sfociarono nelle barricate di Torre, dove l’intera popolazione tentò di arginare la violenza dilagante. Le stesse residenze private del sindaco e dell’avvocato Ellero vennero messe a soqquadro. Col pretesto dei disordini, il sottoprefetto fece intervenire l’esercito, sciolse il Consiglio comunale nominando un commissario straordinario e sospese Pietro Sartor dall’insegnamento.

A ottobre ci fu un tentativo di ristabilire la legittimità del Consiglio, ma i suoi membri furono presto obbligati a rassegnare le dimissioni.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto