Luigi Candoni, scoprì Camilleri e Volontè

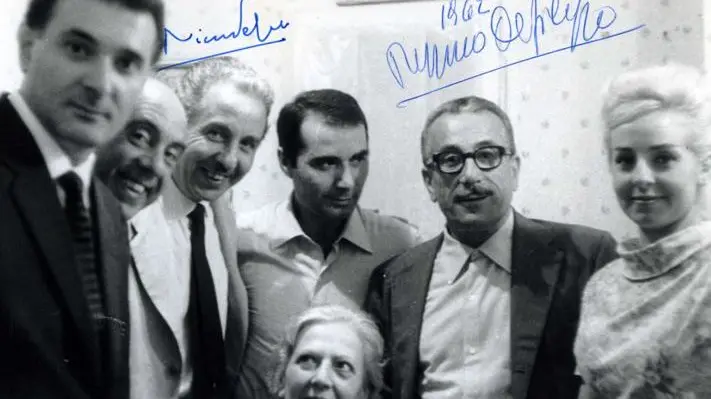

Era l'estate del 1974. Nel silenzio afoso di quarant'anni fa, esattamente il 13 agosto, si spegneva Luigi Candoni. Un nome scomodo, un nome non sempre allineato, un nome forse per questo motivo oggi rimosso dalla memoria collettiva e relegato in un angolo nascosto della memoria come si fa con un oggetto inutile. Eppure utile era stato Luigi Candoni da Cedarchis di Arta Terme. Nel ribollente calderone delle post avanguardie italiane del secondo dopoguerra, aveva estratto come da un cilindro nomi sconosciuti e improbabili. Pochi lo sanno, ma la prima nazionale di Finale di Partita di Samuel Beckett trova vita proprio per volontà di Candoni, che più tardi fece debuttare un giovane attore di nome Gian Maria Volontè e pure un regista di belle speranze: Andrea Camilleri. Antenna pronta a captare il vento dell'innovazione Candoni si era gettato a capofitto dal Friuli in terra romana per sondare strade nuove, sospinto da una verve polemica e per nulla accomodante che di certo gli recò inimicizie e rivalità, anche quando approdò al teatro ufficiale, trovando registi attenti alla sua scrittura drammaturgica e attori interessati al suo teatro di pace, come Roberto Guicciardini e Corrado Pani. Del resto la sua scrittura si era già rivolta alle problematiche delle terre di confine, in primis il suo Friuli, che descrisse con amarezza addolorata in quel Desiderio del sabato sera diretto e interpretato per lo Stabile di Genova da un altro nome allora emergente: Enrico Maria Salerno.

Sebbene la sua attività si sia svolta prevalentemente in una Roma allora vivace e brulicante di esperimenti e di vitalità teatrale, Candoni non ebbe mai la tentazione di allontanarsi emotivamente dal suo Friuli, che ricordò e descrisse più volte nella sua produzione teatrale; infatti, a parte il già citato Desiderio, nel 1966, in occasione del centenario dell'annessione del Friuli all'Italia, osò l'impossibile con quei Fuochi sulle colline, spietati nell'identificare il friulano come un popolo di oppressi, attraversato nella storia e negli anni da dominatori che ne sfruttarono in ogni modo le risorse umane, intellettuali, economiche. I suoi fuochi vennero banditi, censurati, cancellati dalla memoria teatrale friulana, eppure contenevano in nuce un'idea di controstoria che oggi invece abbiamo ben recepito.

In clamoroso anticipo sui tempi, attraversò Udine con happening e improvvisazioni teatrali fin dalla fine degli anni '60, per lasciare in eredità a questa terra, come estremo atto di amore, la sua rilettura delle vicende bibliche di Caino e Abele. Strissant vie pe gnot è un lamento in un friulano primitivo e gutturale che redime Caino dal terribile peccato a cui è costretto per destino non per propria volontà. Nel tempo e negli anni il vigoroso seme della sua scrittura, che difendeva orgogliosamente dalla moda del teatro di regia non sempre ha fruttato a dovere, a causa di una tematica troppo legata al contingente e ai tempi, ma in buona parte anche per una sua volontà dissacratori che ancora ferisce e punge e costringe a amare riflessioni. Anche se la sua figura è lontana dalla profondità della contraddizione pasoliniana, non v'è dubbio che Candoni, Siro Angeli e a Pasolini siano gli autori friulani più rappresentati e conosciuti in Italia e all'estero.

Quarant'anni dopo una morte che lo colse a soli 53 anni, il Friuli e Udine gli devono se non altro il ricordo di battaglie combattute in prima linea, con il coraggio e la dignità di chi guarda la vita con coraggio e la morte con un sorriso di sfida.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto