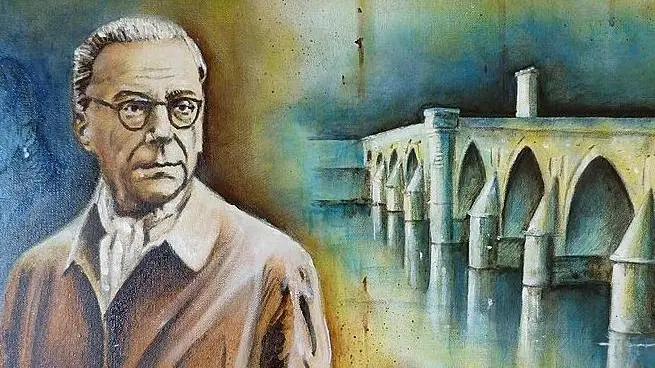

Ivo Andrić e l'ingiustizia: in un libro del premio Nobel le varianti, storiche, politiche, sociali

Bottega Errante pubblica Il caso di Stevan Karajan in dieci racconti. Nelle storie gli abusi si riflettono nella psiche delle vite intime dei personaggi

L’ingiustizia ha un valore assoluto, ma talvolta anche relativo. Ci sono ingiustizie quasi sempre indotte dagli uomini e ci sono ingiustizie che prescindono dall’umano. Ivo Andrić ha squadernato il tema in tutte le sue varianti, storiche, politiche, sociali, ma sempre ci restituisce un profilo preciso, focalizzato su singoli personaggi.

Lo dice bene Božidar Stanišić, che firma la postfazione de “Il caso di Stevan Karajan” (Bottega Errante, pagg. 184, euro 17, per la traduzione di Alice Parmeggiani), dieci racconti, inediti in italiano, del Nobel bosniaco.

«A differenza dei grandi autori dell’epoca del realismo, che trovavano la causa dell’ingiustizia quasi esclusivamente nella gerarchia economica e di classe – scrive Stanišić – nonché nelle categorie chiaramente demarcate di superiorità e subordinazione, Andrić, il loro seguace moderno, da quella “scala” si cala nelle singole vite intime dei suoi personaggi, nell’esperienza dell’ingiustizia così come si riflette nella loro psiche, sempre pervasa di sfumature, sempre stratificata».

Ed effettivamente il campionario di questi giusti e ingiusti è sempre affrontato in un contesto preciso e in un preciso profilo umano. Per cui certo, l’ingiustizia pende essenzialmente da una parte (quella dei poveri), ma lo sguardo di Andrić è affilato, ben consapevole che anche “buono” e “cattivo” siano termini piuttosto relativi.

In uno dei racconti più rappresentativi, “Ćorkan e la Tedesca”, che vede protagonista il servo della gleba Siman, ecco cosa fa dire alla voce narrante: «Riguardo a Siman, sarebbe difficile affermare che era un cattivo servo, e ancor meno che era buono. La definizione più esatta sarebbe che a suo modo era sia cattivo che buono».

Quello che è certo è che Siman alle ingiustizie non si rassegna, a costo di entrare in una nevrosi ossessiva, in cui l’utopia socialista fa la sua parte. C’è invece chi è abituato a subire, e forse sono questi i soggetti più numerosi e realisti di Andrić. Subiscono le donne, nei trascorsi racconti, ma qui a subire sono soprattutto gli uomini.

C’è chi come Mikan, aiutante di un guardiano, viene costretto ad ogni tipo di lavoro in una fattoria e in tempi di relativa pace. Ma di fatto il vero lavoro di Mikan è quello di obbedire ciecamente e come risposta non sa altro che coltivare il sogno di una fuga.

La grandezza di Andrić sta proprio nello sguardo di chi non si fa piegare dall’ideologia, il gioco del male e del bene è attivo sempre, anche in tempi di relativa pace. Certo non possiamo non stare dalla parte degli afflitti, spesso evocati come folli visionari, segnati dall’alcol e dallo squilibrio.

Difficilmente (a parte forse il povero Mikan) i buoni sono completamente innocenti. E poi ci sono gli indifferenti. Così “Il caso di Stevan Karajan”, che è anche il racconto che apre la serie. Siamo di fronte a una sorta di Bartleby, almeno nell’atteggiamento d’inedia finale, segnato dai bombardamenti di Belgrado del 1943.

Fino ad allora Karajan era un attivo uomo d’affari, che si era costruito il suo piccolo impero dal nulla. Quando scivolerà in una lenta depressione, a causa della distruzione dilagante, al punto tale da sedersi sulla poltrona e trascorrere «le giornate in quella posizione, nella stanza semibuia, sempre col cappello in testa, avvolto nel cappotto anche quando comincia il caldo», Karajan non acquisirà mai un briciolo di empatia, totalmente insensibile ai dolori altrui.

Stanišić, nel saggio finale, osserva inoltre una connessione tra arte e vita a proposito di uno dei temi per eccellenza di Andrić, l’ingiustizia appunto.

Così ci conduce alle possibili radici di un argomento tanto presente, investigando sulla vita dell’autore serbo – dall’infanzia alla guerra – figlio di un’operaia, impossibilitato ad acquistare libri, costretto a contemplarli solo dalla vetrina: «Dai libri lo separava una barriera di cristallo, apparentemente equanime (ognuno poteva vederli), ma credo che quella vetrina, come metafora dell’irraggiungibile, fosse per lui anche una delle percettibili manifestazioni dell’ingiustizia».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto