Il popolo e la Grande Guerra: i canti dell’“inutile strage”

GORIZIA. Canta che ti passa. Nel 1919, quando Pietro Jahier editò la sua raccolta . Canti di soldati, gli appose in epigrafe queste parole, che contengono una parte di verità. La canzone fu compagna dei combattenti nelle sofferenze, ne raccolse dolori, rancori, speranze.

E fu ancella della propaganda bellicista, nelle trincee come nel “fronte interno”: senza gli strumenti dell’oggi, e con i giornali letti da una minoranza della popolazione, ad alimentarla furono infatti soprattutto le cartoline e i brani d’occasione. Nel polarizzarsi della quotidianità operata dalla macchina bellica, si mossero subito i compositori. Nell’estate del ’14, Franz Lehàr musicò il Reiterlied Was liegt daran?, su versi di Hugo Zuckermann: «Sarò il primo che seppelliranno? Che importa? Basta che le nostre bandiere sventolino su Belgrado!».

Lehàr alimenterà la musica di guerra sino all’ultimo: nel ’18, quando il fratello Anton, comandante degli Honved del 106° reggimento ungherese, gli chiede un brano atto a rincuorare i soldati, stende di getto il brioso Piave indulò, subito spedito al fronte.

Sul fronte franco-tedesco Maurice Ravel, impiegato nel servizio ambulanze, scrive Le tombeau de Couperin, suite i cui movimenti sono destinati ciascuno a un amico caduto; sotto l’influenza della guerra compongono pezzi famosi Schönberg e Hindemith, mentre Arturo Toscanini, nel ’16, dirige una banda sul Monte Santo.

Quest’ultimo evento sarà ricordato nel quadro di èStoria la sera di giovedí 22 maggio, con un concerto di vetta eseguito da Uto Ughi, e intitolato appunto Echi dal monte Santo. Domenica 25 alle 16, al Trgovski dom di Gorizia, andrà invece in scena Guerra di Note – Note di guerra, percorso musicale dal 1914 al 1918 in sei lingue, interpretato da Massimiliano Borghesi, Marzia Postogna e Cristina Santin, narrazione dedicata, oltre che alla musica “alta”, anche a quella, popolare o popolareggiante, legata agli abitanti di queste terre o ai soldati che vi combatterono. Si tratta di un repertorio gigantesco, in gran parte dimenticato: i canti degli sconfitti furono cancellati, ma anche quelli dei vincitori sparirono presto.

Poche le eccezioni, tra le quali il repertorio degli alpini, a volte severamente proibiti in guerra, stanti la scarsa marzialità (raccontare “Siam partiti in ventinove, solo in sette siam tornati qua” e dire del Piave “cimitero della gioventù” era disfattismo, se non sovversione); furono invece esaltate e promosse dal reducismo del ventennio.

Perché riaffiorasse O Gorizia tu sei maledetta, poi, ci vollero cinquant’anni, e la sua esecuzione al Festival dei due mondi del ’64 innescò una sequela di polemiche e denunce per vilipendio.

I canti di allora raccontano molta storia vera. A esempio l’inconsapevolezza di chi partí per la guerra (e forse di chi la dichiarò). “C’ ’o cannone e ’a baiunetta / sta bannera ’e tre culore / ’ncopp’a Trieste int’a mezz’ora / ’a facimme sventulà”, recita Avanti Italia, annunciando una scampagnata militare.

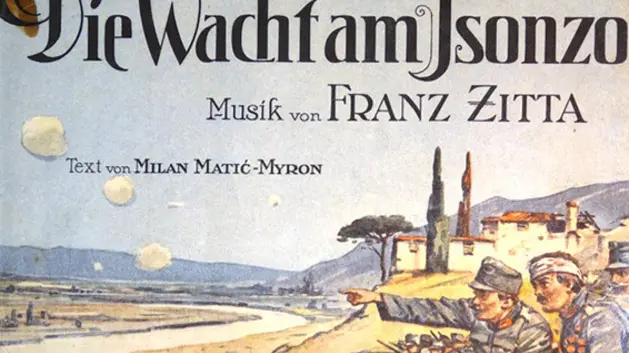

Traspaiono anche le diverse emotività culturali. Per i tedeschi si spinge sulla forza e il coraggio, per gli austriaci sull’onore e il dovere (“Preme contro l’Italia una schiera di giovani leoni, opponendo onore a infamia” inneggia Die Wacht am Jsonz nata a imitazione della celeberrima Wacht am Rhein), mentre i canti sloveni hanno toni dolenti (“La fossa sarà il mio talamo, la baionetta la mia sposa” preconizza Oj ta vojaški boben).

In quanto agli italiani, ammiccano al “riposo del guerriero” e all’attesa ardente delle “mule”(non a caso Le ragazze di Trieste, una delle tante pagine a tema, sarà colonna sonora della guerra. E la città è raffigurata come una giovane discinta e provocante.

L’allusione sessuale non è l’unico registro della réclame filobellica. I pluriscomunicati Savoia devono superare il gap religioso che li svantaggia rispetto all’Apostolica Maestà asburgica, specie nei confronti del popolino. Cosí, come racconta il caporalmaggiore Mussolini, sull’aria di “Noi vogliam Dio”, si salmodia: “Deh benedici o madre / l’italica virtú. / Fa’ che trionfin le nostre squadre / nel nome santo del tuo Gesú”.

E quando Caporetto fa temere il peggio, altre canzoni raccontano l’arrivo degli infedeli: gli austriaci, senzadio che inchioderebbero di nuovo Cristo, portano l’Islam in Friuli (“Una caserma de turchi i ga fato /d’una ceseta de Udine; i ga, / dove la messa diseva el curato, /piantà la stala dei servi de Allah!”).

Neanche le opere liriche sfuggono all’asservimento combattentistico: il “Guerra e morte allo stranier” dell’Aida viene riferito pari pari alle truppe austriache.

Pullulano i canti satirici: alle stornellate contro Cecco Beppe gli austriaci rispondono dileggiando Bagonghi (nome del nano del Circo Barnum, appioppato a Vittorio Emanuele III), con parodie di canzoni napoletane. Santa Lucia ha versioni tedesche e croate, oltre a quella italiana che inizia con i versi: “Sul mare vigila la nostra flotta / sul Krn l’armata vince la lotta / Evviva l’Austria e l’Ungheria / Santa Lucia, Santa Lucia”, per terminare: “Arrivederci, cari italiani, / forse a Milano, oggi o domani / verremo a prendere la Lombardia / Santa Lucia, Santa Lucia”.

Graffianti e proibitissime critiche salgono sottovoce dalle trincee: «Il vate Gabriello parlò alla fanteria / “Coraggio, fantaccini, vi fo una poesia” / I fantaccini dissero al vate Gabriello / “Tu stai a tavolino, ma noi si va al macello”), mentre l’Impero si industria a facilitare la comprensione tra i soldati di lingua tedesca e la popolazione italiana. Nel 1917 a Graz, la contessina Maria Pace cura un Vaterländ Liederbuch di canti tedeschi tradotti in lingua friulana e viceversa: O tu stele diventa “Kleines Sterlein, liebes Sterlein”; “Muss i denn zum Städtle hinaus” è reso con E jo voi fur dal mond.

Materiali che, nella loro natura eterogenea, dal valore spesso puramente documentale, offrono prospettive, testimonianze, spunti di riflessione. Del resto, quando una nave affonda, sulla spiaggia si depositano indifferentemente la tovaglia damascata del quadrato ufficiali e il brandello di vela. E cosí è anche per questi canti, che la risacca della storia restituisce da quello che, cent’anni fa, fu il gigantesco naufragio dell’Europa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto