Il Friuli ad Arborea, la terra del ventennio

Il 29 ottobre del 1928 il regime fascista fondò un centro abitato a qualche chilometro da Oristano in Sardegna che ribattezzò Villaggio Mussolini. Qualche anno più tardi si passò al nome di Mussolinia e a guerra quasi conclusa, nel 1944, quella che era diventata ormai una vera e propria città divenne Arborea. Le vicende di questo luogo non sono dissimili rispetto all’epopea delle città cosiddette di fondazione, legate a doppio filo con le bonifiche del Ventennio.

Eppure Arborea conserva ancora oggi le storie di quelle famiglie friulane e pordenonesi che qui giunsero dagli anni trenta in poi, con le speranze e le valigie di cartone. Aldo Cigagna è un signore di quelli che con l’età ringiovaniscono. “Da parte materna siamo originari di Villa d’Arco, frazione di Cordenons”. Aldo è nato sull’isola, però mantiene ancora vive le tradizioni della sua terra di origine.

La grappa, naturalmente è una di queste. “La ciamemo acqua bianca noi altri. Però la femo dalla vida de bacò, una vite selvatica che può dare un vino di nove, dieci gradi e che va bevuto subito dopo averlo fatto” racconta Aldo.

Arborea è un reticolo di strade di campagna, alberi di eucalipto, i poderi e gli ettari di campagna, con le vacche che tra le stalle ed il pascolo libero pestano questa terra sabbiosa. Oggi, grazie alla cooperativa locale il latte Arborea ha raggiunto il quarto posto in Italia per produzione, segno che il destino spesso non te lo scegli.

La bonifica fu completata appena nel dopoguerra, quando la fondazione Rockfeller finanziò la conclusione dei lavori anche soprattutto al DDT. “Per noi ragazzini nati qui in Sardegna, che non sapevamo cosa significasse quella sigla, era scherzosamente l’acronimo di Duce Devi Tornare” racconta Mario “Bojon” Bergamin, originario di Mortegliano. Sulla tavola compare immediatamente un salame che lui stesso produce. “Mamma era arrivata nel 1931 dopo che mio padre era qui già da tre anni.

Sai qual è stata la loro prima reazione? La disperazione”. Il tempo cura l’abbandono e le ferite. Qualche anno più tardi la tristezza si trasforma in una pista da ballo improvvisata nell’aia di qualche podere. “Ricordo che ballavano tutti quanti, dopo aver finito di lavorare nei poderi”. La lontananza dal luogo di origine si percepisce. “A mia madre mancava molto il Friuli. Oggi purtroppo, venuti a mancare i genitori le relazioni con il paese di origine si sono affievolite”.

L’entrata al paese di Arborea mostra il risultato di un gemellaggio tra la città e Mortegliano, stipulato il 18 settembre 1999. A spingere per il riavvicinamento delle due comunità fu Valter Vettore, all’epoca vice presidente del Fogolâr Furlan della Sardegna assieme al suo presidente Aldo Zuliani. A casa conserva ancora il quadro dove è stato legittimato questo rapporto. “Si cjacarin in furlan dopo si capis?” scherza così Valter, circondato dai figli Augusto, Filippo e Fulvio e dalla moglie Olga. Il gemellaggio era stato firmato dall’allora sindaco di Mortegliano Eddi Gomboso e dall’assessore alla Cultura Angelo Tomasin.

Giovanni Battista Michelutti è un altro figlio di Mortegliano. “Nel 1932 sono arrivati con i nonni, gli zii, otto figli. La strada 14 di Arborea era piena zeppa di famiglie friulane come i Gori, i Ferro, Sar, Giacinto, solo per citarne alcune di estrazione contadina.

I Iacuzzi e Petruzzi invece gestivano rispettivamente lo spaccio alimentari e vino, e la locanda”. Ad aggiungersi ai Bivi, Colusso, Lazzaro, Picotti e Uliana. “C’era poi anche il prete, don Felice Valentino di Talmassons” racconta Michelutti, mentre tiene in mano un passerotto appena nato e caduto dal nido. “All’inizio i sardi non ci vedevano di buon occhio, pensavano gli portassimo via il lavoro. Poi, con il tempo le cose sono migliorate”. I ricordi di Giovanni si accendono e dipingono l’esistenza friulana in terra sarda, quella vita che oggi sembra quasi in via d’estinzione. “In casa c’era il caminetto e per scaldarsi, visto che non c’erano alberi, si tagliavano le radici che crescevano nel sottosuolo”.

Il cordone ombelicale che lega questa gente alla propria terra si manifesta nel racconto: “nel 1962 ero militare a Sacile e sono tornato a Mortegliano. Entrato nel bar del paese mi sono palesato. Anche se avevo appena 21 anni, gli amici di mio padre mi abbracciarono come se fossi stato figlio loro”.

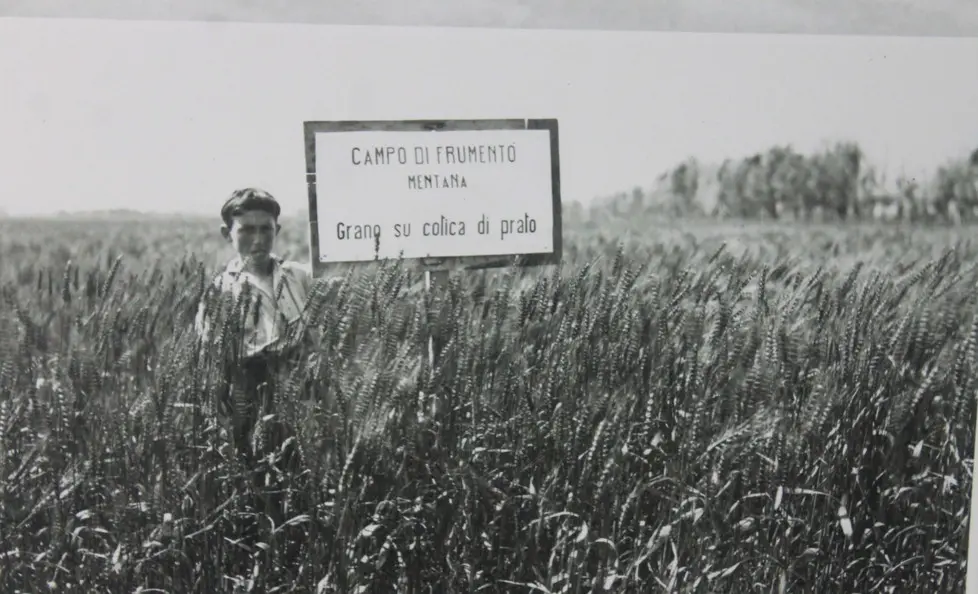

Arborea un tempo veniva chiamata il giardino della Sardegna. I canali, gli alberi frangivento e le case davanti alla sua piazza costruivano un equilibrio armonico realizzato anche dalla gente friulana. “Esportammo anche il nostro modo di lavorare qui sull’isola” racconta Giovanni.

Un sistema basato soprattutto sulla dignità di un popolo intero. A Luri, non lontano da Arborea, sulla facciata del bar sopravvive un murales firmato da tale Nicola Bembo. È ritratto il signore della birra Moretti nella sua posa più famosa. A distanza di qualche centinaio di chilometri da casa una piccola comunità di friulani, in comunione con i sardi, mantiene ancora oggi le sue radici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto