Il conflitto tra Serenissima e Casa d’Austria: esempio di un nuovo modo di fare la guerra

La guerra tra la Repubblica di Venezia e Casa d’Austria, che portò nel 1420 alla sottomissione della Patria del Friuli alla Serenissima, fu un conflitto esemplare di come nel Quattrocento stava mutando il modo di fare la guerra.

Il punto di svolta della politica veneziana era stata, quarant’anni prima, la guerra di Chioggia (1378-81), durante la quale i nemici della Serenissima erano giunti ad occupare Chioggia e, sulla terraferma, i bordi della laguna. Era costata ai veneziani una montagna di debiti ma soprattutto aveva fatto capire al patriziato lagunare che per difendere la capitale era necessario costruire uno Stato di terraferma che la riparasse adeguatamente dall’invasione di eserciti stranieri. Quando nel 1403 il signore di Padova Francesco Novello da Carrara strinse un’alleanza con i veronesi Della Scala, rendendo esplicite le sue mire su Verona e prefigurando la nascita di una formazione estesa a ridosso della Dominante, il Doge decise che era tempo di agire come stavano facendo grandi città come Milano e Firenze e di costruirsi uno Stato territoriale su cui poggiare la propria sovranità e sicurezza.

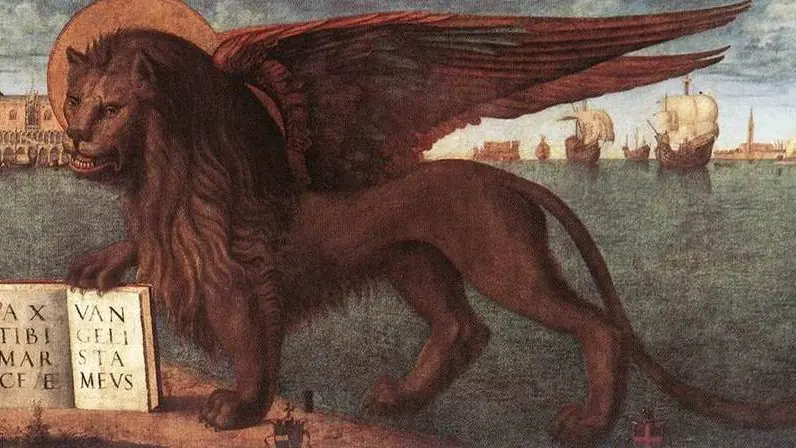

Così, quando, agli inizi del’400, i veneziani, all’apogeo della loro ricchezza grazie ai fiorenti commerci mediterranei, mossero guerra al signore padovano, mobilitarono un esercito che secondo i cronisti non si vedeva dai tempi del Barbarossa: 20 mila uomini, per il costo stratosferico di 120 mila ducati al mese. Soprattutto, tennero l’esercito operativo anche in inverno, superando il sistema dell’”ingaggio intermittente” che aveva contraddistinto le guerre del Trecento. Lo sforzò fu premiato e nell’estate del 1405 anche Padova si arrese. Tutta la terraferma a est del Mincio passò sotto il leone di San Marco, che cominciò a essere rappresentato con la zampa anteriore su una torre (lo Stato da terra) e quelle posteriori sulle onde (lo Stato da mar). Padova, Vicenza e Verona, ma anche il Polesine, Feltre e Belluno, oltre alla Marca trevigiana già acquisita nel 1339, costituivano lo “Stato da Terra” della Repubblica, che non era ormai soltanto una potenza marittima ma uno Stato anfibio con una solida realtà nella Penisola.

I vent’anni successivi al 1405 videro lo spostamento dell’attenzione veneziana ad oriente assieme alla consapevolezza della necessità di una forza militare che consentisse una difesa efficace: fanteria da installarsi nelle fortificazioni cittadine, cavalleria per coprire le campagne. Un contingente tuttavia ancora limitato, qualche migliaio di uomini in tutto, che venne messo in crisi dal precipitare della situazione in Friuli.

Sul Friuli avevano rivolto le loro mire i Carraresi, a fine Trecento, per accerchiare Venezia, ma il signore di Padova, assieme al figlio, dopo la resa di Padova nel 1405, era stato strangolato nelle carceri veneziane e non poteva più nuocere. Aspirava ad insediarvisi anche il re d’Ungheria, che però era impegnato in una lunga guerra per il possesso della Dalmazia contro il re di Napoli, sostenuto dai veneziani.

Nell’autunno 1411 l’esercito composto da 12 mila cavalli di Sigismondo di Lussemburgo, re d’Ungheria, agli ordini del condottiero fiorentino Pippo Spano, occupò fulmineamente Udine e il Friuli orientale, ruppe la linea di difesa predisposta dai veneziani sul Livenza, si impadronì di Sacile, Oderzo, Belluno e Feltre predisponendosi a calare sul Trevigiano e sul Padovano. Approfittando del fatto che i veneziani avevano gran parte delle loro forze permanenti sul fronte occidentale, animò una generale sollevazione anti-veneziana della Terraferma, senza tuttavia avere successo.

Dopo molti mesi, necessari per reclutare le truppe, condottieri dotati di eserciti personali e mettere quindi in campo un esercito efficiente, i veneziani ristabilirono la frontiera veneziana verso est sul Livenza e giunsero nel 1413 a una tregua quinquennale con gli ungheresi.

La classe dirigente della Serenissima, il patriziato lagunare, stava prendendo coscienza di due questioni fondamentali. In primo luogo che era indispensabile proteggere la porta orientale del loro nuovo Stato, aperta la quale si spalancava la via della pianura padana e delle sue ricchissime città. In secondo luogo, che era necessario investire molto più regolarmente, anche in tempo di pace, nella forza militare terrestre. Qualche condotta ai comandanti venne rinnovata pressoché stabilmente, aumentò il numero delle lance a difesa delle città, si curò il loro reclutamento e la loro organizzazione, soprattutto si introdusse una imposta diretta che garantiva un gettito regolare e che colpiva tutto il dominio, la cosiddetta “dadia delle lance”, anticipatrice di nuovi strumenti fiscali indispensabili per i nuovi bisogni dello Stato. Allo scadere della tregua con gli ungheresi, nella primavera 1418, pochi ma significativi miglioramenti erano stati fatti per sistemare il confine orientale.

Dall’altra parte, il Friuli era scarsamente difeso, diviso al suo interno, e con a capo Ludovico di Teck, un patriarca asservito agli interessi d’oltralpe. L’occasione non era da perdere.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto