èStoria, a Pordenone conversazione su "L'Italia in scena"

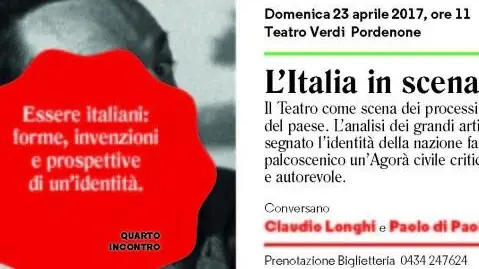

PORDENONE. “L’Italia in scena”, questo il titolo della conversazione che il regista e docente di teatro all’ateneo di Bologna, nonché da qualche mese direttore dell’Ert emiliano, Claudio Longhi terrà domenica 23 aprile, alle 11, al Verdi di Pordenone con lo scrittore Paolo di Paolo, nell’ambito degli incontri “Essere italiani: forme, invenzioni e prospettive di un’identità”, organizzati dal festival goriziano èStoria con la Fondazione del teatro pordenonese.

A Claudio Longhi, che proprio con Di Paolo ha realizzato uno spettacolo sulla prima guerra mondiale, “Istruzioni per non morire in pace: Patrimoni, Rivoluzioni, Teatro”, abbiamo chiesto anticipazioni su quanto tratterà nell’incontro.

«La relazione che l’Italia ha con l’esperienza teatrale è molto sfaccettata e interessante, nel senso che ci racconta le difficoltà con cui l’Italia s’è venuta formando, e ancora si sta formando. Non è un caso che le nostre tradizioni teatrali siano essenzialmente locali con vitalità fortissime come il teatro napoletano o veneziano.

Solo negli anni del ventennio del secolo scorso c’è stato un primo profilarsi di un teatro nazionale unitario, e questo per ovvie ragioni di catechesi politica, di convincimento ideologico».

Come dire che la frammentazione della tradizione teatrale rispecchia il faticoso processo di unificazione politica del nostro paese? «Sicuramente, e questo lo si vede da come, a esempio, è vissuto il teatro negli altri paesi europei, dove è molto più pervasivo nella società di quanto lo sia da noi».

Del resto lo Stato si è fatto tardi carico del teatro come strumento di acculturazione e formazione. «Il più antico teatro stabile francese è la Comédie Francaise che nasce nel diciasettesimo secolo, il più antico stabile italiano è il Piccolo di Milano che nasce nel 1947.

Questo per dire quanto, ancora una volta, il teatro sia cartina al tornasole per parlare della società italiana, in particolare sulla latitanza del teatro nel tessuto sociale e su quanto la società sia ancora debole per potersi riconoscere identitariamente all’interno della esperienza teatrale».

“Italia in scena” richiama anche quelli che sono i tratti antropologici degli italiani, il loro innato istrionismo e quanto questi siano rintracciabili nella pratica e nella storia teatrale italiane e viceversa quanto queste abbiano contribuito alla formazione di marcati stereotipi e processi indentitari?

«Sono vere entrambe le cose: il nostro teatro è essenzialmente teatro d’attore, è mancata una continuità drammaturgica, come nel resto d’Europa. Dalla commedia dell’arte in poi la nostra tradizione è essenzialmente accentrata sull’attore.

Questa attorialità indiscutibilmente porta dentro di sé il dna di un istrionismo italico che poi genera le maschere che a loro volta creano degli stereotipi per cui il processo funziona in tutte e due le direzioni. C’è un dna italiano che pervade la civiltà rappresentativa e di contro questa civiltà rappresentativa contribuisce a sclerotizzare determinati cliché».

Quale allora il senso oggi del teatro, e di quello pubblico in specie? «Quello che ho cercato di mettere in atto nel mio percorso è un tentativo di aprire il più possibile il teatro.

Credo che il teatro per recuperare la sua funzione socioantropologica debba necessariamente uscire metaforicamente dalle proprie mura e accogliere la città in tutte le sue più varie declinazioni per continuare a essere, per dirla con Shakespeare, lo specchio dell’epoca.

Come si possa realizzare spetta al singolo artista deciderlo. Credo comunque che quella di un teatro dialogante con la società indiscriminatamente sia una delle possibilità attraverso le quali tentare di ricreare un rapporto tra teatro e società».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto