Cjastelîrs e Tumbaris narrano il Friuli di quattromila anni fa

UDINE. Il Friuli possiede, nella lunga lista delle bellezze e rarità del suo patrimonio paesaggistico culturale, dei beni, i tumuli e i castellieri, noti perlopiù a un ristretto pubblico di cultori della materia e di appassionati della storia più antica della nostra regione.

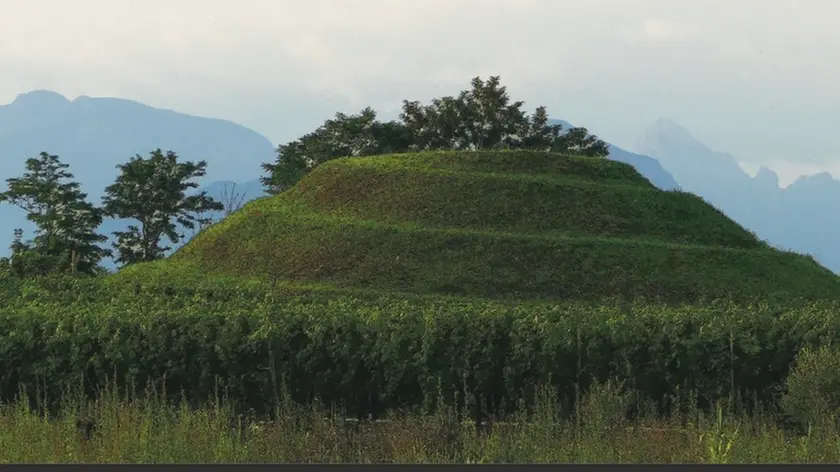

Questi veri e propri monumenti costruiti utilizzando terra, ghiaia e legno disposti secondo tecniche così sapienti da conservarli a volte ancora ben distinguibili all’interno del panorama delle nostre campagne, segnano da ormai circa quattromila anni i territori dell’alta pianura friulana e della fascia delle risorgive.

I primi, i tumuli, sono colline artificiali alte fino a 6 metri, poste a protezione e segnacolo di singole tombe a inumazione di capi-guerrieri, i secondi, i castellieri, sono villaggi fortificati tramite l’innalzamento di un terrapieno completato da un fossato perimetrale che ospitarono le abitazioni delle antiche genti che vissero in Friuli in epoca protostorica, prima dell’arrivo dei Romani.

Sulle loro origini e la funzione di entrambi, sullo sviluppo millenario che ebbero i castellieri indaga da oltre un ventennio l’Università di Udine sotto la guida da prima della professoressa Paola Guida Càssola e ora della professoressa Elisabetta Borgna, coadiuvata dalla dottoressa Susi Corazza. «Già sul finire del XVIII secolo storici ed eruditi locali segnalarono la presenza di questi siti.

Si dovettero attendere gli inizi del Novecento perché ne fosse compiuto ad opera di Lodovico Quarina, un topografo appassionato di archeologia e toponomastica, un primo, sistematico censimento.

La stagione delle indagini archeologiche nei castellieri ebbe inizio però solo negli anni Settanta del secolo scorso quando furono eseguiti i primi scavi a Ponte San Quirino e a Pozzuolo.

Una svolta importante nelle ricerche si ebbe a partire dal 1997 con l’avvio di un progetto promosso dall’Ateneo friulano, svolto in stretta collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Archeologici e sostenuto finanziariamente dalla Regione grazie al quale si poterono estendere gli scavi a ben sei castellieri (Variano, Sedegliano, Galleriano di Lestizza, Savalons di Mereto di Tomba, Castions di Strada e Novacco di Aiello, ndr) e si indagarono per la prima volta due tumuli, quello di Sant’Osvaldo di Basaldella e la Tùmbare di Mereto di Tomba», spiega Susi Corazza, che ha seguito in questi anni sul campo l’équipe di archeologi e studenti durante gli scavi.

«Grazie alle indagini archeologiche siamo stati in grado di raccogliere una consistente e significativa quantità di dati il cui studio ha consentito di gettare nuova luce non solo sulle tecniche di costruzione di tumuli e castellieri, sui rapporti tra le due differenti tipologie di strutture e sui tempi con cui furono costruite e potenziate ma anche di restituire un interessante scorcio di quella che doveva essere la vita quotidiana delle popolazioni che vissero in Friuli tra il 2000 e il 350 a.C.

Oggi siamo a conoscenza ad esempio che esistevano almeno due modalità differenti per erigere i tumuli, che furono usati come sepolture a partire nel corso del XX secolo a.C. e che quindi tra le due tipologie di strutture sono le più antiche.

Sappiamo anche che i primi castellieri friulani risalgono, come quelli individuati nel Carso e in Istria, al XIX secolo a.C., che non tutti furono fondati e abbandonati nel medesimo momento ma tutti subirono più o meno nello stesso periodo opere di potenziamento che portarono terrapieni e fosse perimetrali a raggiungere ragguardevoli dimensioni, come la cinta di Sedegliano che arrivò a misurare, durante il suo ultimo periodo di occupazione, 4 metri in altezza e 22 metri di larghezza alla base e il cui fossato era ampio 13 metri», prosegue la studiosa.

«Sorprende come queste genti, di cui non ci è stato tramandato il nome dalle fonti antiche perché quando qui giunsero i romani i castellieri erano già stati abbandonati da oltre tre secoli, fossero in grado di padroneggiare la tecnica della cosiddetta “terra armata” così bene da impedire alle intemperie e allo scorrere del tempo di far franare i fronti dei tumuli e dei terrapieni.

Sorprende anche come questo modello di insediamento, diffuso in molta parte dell’Europa durante l’età del bronzo e del ferro, sia stata adottato con continuità in Friuli per oltre un millennio, caso unico nello scenario della protostoria del vecchio continente».

Per promuovere la valorizzazione di questi antichi monumenti nel 2005 undici Comuni del Medio Friuli (Sedegliano, Aiello, Basiliano, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Pozzuolo, Rive d’Arcano) divenuti nel corso del tempo quattordici con l’aggiunta delle amministrazioni di Udine, Fagagna e Spilimbergo, si sono consorziati dando avvio ad una felice collaborazione che ha visto Università, Soprintendenza e enti locali coinvolti nella delicata opera di tutelare, valorizzare e promozione sul territorio attraverso la musealizzazione dei siti di Sedegliano e Sant’Osvaldo, l’apprestamento di cartellonistica e percorsi turistici nei castellieri di Variano e Savalons e nel tumulo di Mereto, la pubblicazione di opere di carattere divulgativo, lo svolgersi di incontri informativi sul territorio e di laboratori aperti alle scuole.

Lungo tale percorso e con le medesime finalità ha preso avvio a partire dalla primavera di quest’anno il progetto denominato “Tiere di Cjastelîrs” promosso dal Comune di Mereto di Tomba che vanta di possedere sul suo territorio due siti, un tumulo e un castelliere, quest’ultimo recentemente acquisito a proprietà pubblica dal comune.

Il progetto ha previsto l’allestimento di una mostra temporanea presso la Sala Bancater in piazza della Vittoria a Mereto di Tomba dove è possibile ammirare la ricostruzione in dimensioni originali della fossa sepolcrale scoperta nel luglio del 2008 nel corso delle indagini sotto la Tùmbare che ospitava lo scheletro di un giovane uomo, la cui morte, contemporanea a quella di Hammurabi, risale al 1750 a.C. (fino al 13 gennaio 2019 ogni sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12).

Di estremo interesse sono la ricostruzione facciale del defunto, realizzata secondo le più moderne tecniche forensi, che consente di guardare letteralmente negli occhi uno dei più antichi abitanti noti dell’alta pianura friulana e la ricostruzione virtuale attraverso l’utilizzo della innovativa tecnologia Vr (Virtual reality) del villaggio del XIV secolo a.C. di Savalons all’interno del quale si può comodamente passeggiare tramite l’utilizzo di un visore.

Il progetto ha previsto anche il finanziamento di una borsa di studio presso lo Iuav di Venezia per uno studio e una analisi paesaggistica del contesto rurale del castelliere di Savalons finalizzati alla sua conservazione e valorizzazione urbanistica, e la realizzazione di due pubblicazioni.

La prima curata da Alessandro D’Osualdo, “Cjastelîrs, Tumbaris, Mutaris… Viaggio tra i contadini guerrieri del Friuli protostorico” ha finalità didattiche e descrive con un linguaggio adatto anche ai lettori di giovane età le caratteristiche principali dei castellieri e delle tombe a tumulo sintetizzando le conoscenze scientifiche ottenute dalle ultime campagne di scavo che hanno interessato i vari siti archeologici.

La seconda, “Tiere di Cjastelîrs” edita nella collana Le Tre Venezie, ha una valenza turistico-divulgativa. I quattrodici contributi dedicati ognuno ad una località differente raccontano attraverso le parole e le suggestive fotografie di Paolo Belvedere e di Marco Bernardis le peculiarità dei singoli siti.

«La finalità è quella non solo di far conoscere ai friulani le più profonde radici della loro storia ma anche quella di travalicare i confini regionali consentendo a chi viene a visitare la nostra terra anche di apprezzare queste peculiari strutture e i suggestivi paesaggi all’interno dei quali sono state erette», racconta la curatrice.

«Un modo per scoprire o riscoprire nello stratificarsi del panorama che si apre quotidianamente davanti ai nostri occhi la storia da cui arriviamo e verso la quale ci stiamo muovendo perché, come amava dire Calvino, non dobbiamo dimenticare che “la memoria conta veramente se tiene insieme l’impronta del passato e il progetto del futuro”».

In quest’ottica sabato 15 alle 10 presso Cjase Cocel a Fagagna in sala Asquini, nell’ambito di una giornata di studio a cui prenderanno parte le professoresse Càssola Guida e Borgna, la dottoressa Corazza, l’antropologo Alessandro Canci che ha curato lo studio dello scheletro di Mereto e Niccolò Zennaro che ha compiuto lo studio paesaggistico del sito di Savalons, si discuterà su quale possa essere il futuro dei siti.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto