Barone e il pessimismo del Gattopardo: «Ma Italia e Mezzogiorno sono cambiati»

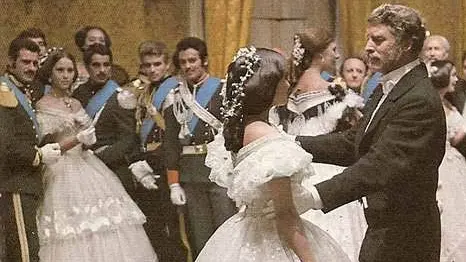

«Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi». In questa frase che pronuncia Tancredi, nipote prediletto del principe Fabrizio Salina, in quel capolavoro sul tramonto del Regno delle due Sicilie mentre sta per nascere quello d’Italia che è “”Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, molti hanno visto quell’impronta politica che ha segnato e sembra ancora segnare la nostra storia dal 1861 in poi, inficiata di pessimismo, immobilismo e trasformismo.

«Ma non è così – spiega il professor Giuseppe Barone, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, che domenica 24 novembre alle 11 al Giovanni da Udine per il ciclo “Lezioni di Storia” dell’editore Laterza, tratterà proprio dei temi legati all’unità d’Italia, con particolare riferimento alla sua nascita nella Sicilia descritta dal romanzo di Tomasi di Lampedusa.

«Non è così – ribadisce Barone –, perché pur essendo un capolavoro, resta sempre un’opera letteraria, non storica. Non ci dobbiamo scandalizzare, ma la letteratura non necessariamente serve a chiarire, come in questo caso, la contraddizione tra ideologia dei vinti e del pessimismo per cui tutto cambia perché nulla cambi e la realtà delle dinamiche storiche. Dopo il 1860 sono cambiati l’Italia, il Mezzogiorno, la Sicilia».

Cambiamenti che Barone ha registrato e descritto nel suo ultimo lavoro, “Storia mondiale della Sicilia” (edita da Laterza), in cui con 70 autori si dimostra «l’idea di una Sicilia aperta non chiusa, di una Sicilia profondamente mutata con le sue università, le sue città d’arte, i suoi numerosi siti patrimonio dell’Unesco, le sue borghesie professionali e intellettuali, le sue eccellenze produttive, gastronomiche e culturali. Certo – conclude – questa Sicilia e questa Italia soffrono di alcuni retaggi».

A esempio? «La questione meridionale non completamente risolta, le istituzioni ancora deboli nell’Italia di oggi. Bisogna però stare attenti a non proiettare su 160 anni di storia processi che sono semmai degli ultimi trent’anni: bisogna storicizzare». Che è poi l’oggetto della sua lezione, o no? «Io domenica farò due operazioni. La prima sarà quella di rivedere il fondale storico del romanzo; in particolare analizzerò la spedizione dei Mille, mito di fondazione dell’Italia unita.

Cercherò di far capire come è nato questo mito, di far vedere cioè le magagne di quel mito. Ricordo, tanto per dire, la morte del tesoriere della spedizione dei Mille, il friulano Ippolito Nievo, avvenuta durante un naufragio molto molto sospetto mentre portava a Torino tutte le carte sulle tangenti e gli imbrogli della spedizione garibaldina.

Come storico mio compito è analizzare e criticamente ricostruire la verità. Per cui cerco di spiegare come questi stereotipi della Sicilia e dell’Italia dei Gattopardi, e del tempo che non muta gli scenari, è una mera finzione letteraria. Perché è la storia d’Italia successiva che li smentiscono: come spiegare altrimenti un paese come l’Italia che dal 1860 a oggi è stato in grado di diventare l’ottava potenza industriale del mondo?».

Come spiegare allora tante resistenze a capire questi mutamenti? «Devo dire purtroppo che al nord c’è una percezione deformata, io non voglio nascondere i mali e le sfortune che affliggono e hanno afflitto il nostro paese, ma non possiamo arrivare a incolpare l’Unità d’Italia di tutti i mali, tanto meno della crisi di questi anni».

Ci hanno insegnato però che, a esempio, la mafia deriva dritta dritta del brigantaggio postunitario. «Anche su questo ci sarebbe tanto da discutere. Il brigantaggio dobbiamo leggerlo per quello che è stato: una guerra civile, perché l’unità d’Italia, come quella degli Usa peraltro, s’è fatta con una guerra civile».” E la mafia? «La mafia invece con l’unità d’Italia c’entra molto poco.

È il risultato soprattutto di un processo di internazionalizzazione, è l’immigrazione negli Stati Uniti che determina il passaggio da forme di delinquenza rurale a forme di criminalità organizzata che avviene attraverso l’intreccio tra la grande emigrazione dal mezzogiorno e gli Usa, che diede vita a fenomeni di criminalità sulla sponda Palermo New York nel commercio internazionale. La mafia è un problema di dimensione internazionale, non peccato originale dell’Unità d’Italia».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto