Una ricognizione sul secondo '900 nel Friuli storico

Martedì un incontro di studi in sala Florio a Udine nel nome di Tito Maniacco. Marina Giovannelli: «La visione retrospettiva come chiave per capire il presente» .

UDINE. Un momento di riflessione sullo stato dell’arte della cultura, assediata e contagiata dalle forze congiunte della comunicazione e dello spettacolo. E un’occhiata al mezzo secolo da poco trascorso, che ha trasformato un Friuli brullo e punteggiato da rade emergenze artistico-letterarie, in una plaga di diverse ma rigogliose fioriture. Questo sarà il convegno Cultura e intellettuali in Friuli nella seconda metà del Novecento. Culture e inteletuaî in Friûl te seconde metât dal Nûfcent, organizzato a Udine, in sala Florio, nel pomeriggio di martedì 22 novembre.

AdastraCultura, il sodalizio promotore intitolato a Tito Maniacco, spiega che l’iniziativa intende «reagire alla dispersione e alla mancanza di memoria e trovare strumenti utili all’interpretazione dell’oggi, nella convinzione che quello che si fa debba trovare il suo senso nel presente e che solo la forza critica di una cultura reattiva possa far fronte alla complessità in gioco». Di qui una ricognizione «da diverse angolature sul mosaico composito di personalità e movimenti che operarono negli anni Cinquanta e Sessanta nel territorio friulano». Il convegno inizialmente intendeva considerare tutto il dopoguerra, ma ha poi scelto di dividerlo in due fasi: su quella precedente il terremoto si ragionerà in quest’occasione, mentre del periodo successivo al ’76 si parlerà nel 2012.

«Con la scomparsa di Tito Maniacco, è venuto a mancare un grande riferimento per la nostra cultura», spiega la poetessa Marina Giovannelli, vedova dell’intellettuale friulano e coordinatrice dell’incontro. «C’è la volontà di provare a riprendere il suo discorso, collocato all’incrocio tra la situazione politico-sociale e la cultura. Il modo migliore per iniziare un discorso sull’oggi è la visione retrospettiva. Guardando al passato si capisce meglio quello che è accaduto, con scelte, errori, omissioni».

Ad aprire le relazioni, alle 15, sarà il critico Mario Turello, che affronterà il tema del Neorealismo in letteratura. «Nel dopoguerra c’è stato un gruppo udinese che ha iniziato a portare il proprio contributo alla rivista torinese Momenti, attraverso il friulano-piemontese Alcide Paolini», spiega. «Era composto da alcuni intellettuali di estrazione borghese, usciti dalla guerra e dalla Resistenza, in polemica con le precedenti esperienze artistico-letterarie, perché chiuse nel privato». «Attribuivano più importanza all’impegno che alla forma, cosa di cui si sono poi pentiti. E sono stati messi in crisi dal ’56, con i fatti d’Ungheria e il congresso del Pcus. Qui lo sviluppo è arrivato un po’ più tardi, e quindi il neorealismo friulano ha una durata relativamente più lunga. Con due artefici principali, Tito Maniacco e Luciano Morandini, che del neorealismo hanno sempre mantenuto la fede e la tensione, se non ideologica, certo ideale, quella di un’arte ed una poesia civili».

La storica dell’arte Marta Mauro, nel convegno, si occuperà del Neorealismo figurativo, che affiancò quello letterario, ed ebbe con questo collaborazione e compresenze, mentre il ricercatore Donato Toffoli tratterà La questione del friulano, che, subito dopo la guerra, era stata al centro di un’effervescenza culturale di breve durata. «Alla fine degli anni 40 le iniziative maturate dalla Liberazione trovano un momento di ripiego, o di stabilizzazione, causa fatti personali (penso alla partenza di Pasolini) ma soprattutto per il mutamento del clima politico determinato dalle elezioni dell’aprile ’48», dice Toffoli. «A metà anni 60, c’è un risveglio – con la Clape cultural Aquilee, la svolta nel Movimento Friuli - prodromo a ciò che si svilupperà più compiutamente dopo il terremoto.

Al giornalista del Messaggero Veneto Paolo Medeossi sarà affidata la relazione appunto su La cultura secondo il Messaggero Veneto, segnata dal «clima di fervore e di entusiasmo che contrassegnava la Terza pagina del giornale, nato nel ’46. Terza pagina che per un periodo venne curata da Sergio Maldini e su cui scrisse anche Pasolini», dice Medeossi. «All’epoca, a Udine, uscivano ben otto quotidiani. Come diceva Maldini, vi fu un risveglio della voglia di vivere e della fame di cultura. Seguì, poi, un cambiamento, che Tito Maniacco considerò il ripudio della ricerca come fine e come metodo».

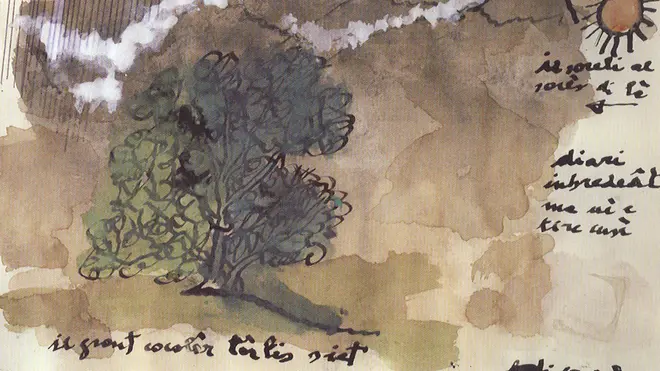

L’ultimo intervento sarà quello della letterata Maria Caminati sul tema Donne (e) scrittrici, mentre conclusivamente Fabiano Fantini leggerà squarci da Scàis di Novella Cantarutti, Una nuvola d’ira di Tito Maniacco e Lettera inevasa di Luciano Morandini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto