Terremoto del Friuli, la rivelazione 40 anni dopo. Moro ordinò: la ricostruzione la fanno i friulani

Negli anni passati, nel ricordare il terremoto che sconvolse il Friuli il 6 maggio 1976 e la esemplare ricostruzione che ne seguì, abbiamo ringraziato tanti amici che ci hanno aiutato in quelle tragiche circostanze.

Ovviamente abbiamo fatto bene, anche se in qualche caso abbiamo esagerato nella gratitudine attribuendo meriti inesistenti ed in qualche altro abbiamo peccato per omissione. Per porre rimedio alle dimenticanze, tuttavia, non è troppo tardi, non è mai troppo tardi.

La nostra ricostruzione è stata certamente esemplare. Si parla correntemente di “modello Friuli”, di un prima e di un dopo la nostra esperienza nel modo di affrontare le conseguenze di simili calamità naturali. Tutto ciò non avvenne per caso ma fu la conseguenza di importanti decisioni assunte, la prima delle quali, la madre di tutte le altre, riguardò la delega dello Stato alla Regione Fvg per la ricostruzione.

Senza questa decisione, inconsueta – non era mai stata assunta prima e non si è ripetuta poi con altrettanta ampiezza – il miracolo della nostra ricostruzione non sarebbe avvenuto. Della delega si è parlato poco ed invece avremmo dovuto parlare molto e bene, soprattutto da quando lo Stato manifesta l’intenzione di riprendersi poteri e funzioni già esercitati dalle Regioni a prescindere dai risultati ottenuti.

Ma restiamo sulla questione principale: per comprendere come maturò detta decisione, ripeto inconsueta, e da chi e perché venne assunta dobbiamo porre molta attenzione alle date: giovedì 6 maggio 1976, alle ore 21, il terremoto sconvolse Friuli.

La mattina del giorno seguente si riunì il Consiglio dei ministri, presieduto da Aldo Moro, che nominò Zamberletti commissario straordinario del Governo. Mercoledì 12 maggio si tenne una seconda riunione del Consiglio dei ministri che approvò il decreto legge 227 (convertito nella legge 336 del 29 maggio 1976) che conteneva i provvedimenti urgenti e la delega alla Regione per la ricostruzione. In una data compresa tra venerdì 7 maggio e mercoledì 12, probabilmente lunedì 10, si tenne, nell’ufficio del capo della segreteria del Governo, il prof. Marzari, un incontro al quale presero parte Comelli, presidente della Regione, Toros ministro friulano del Governo Moro e il deputato Bressani.

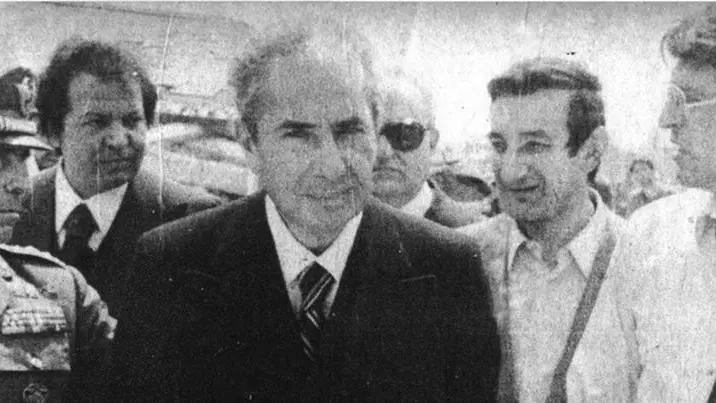

Scopo dell’incontro era un primo esame delle proposte avanzate dai ministeri per far fronte all’emergenza, ovvero di dare una occhiata alla prima bozza del decreto legge. Ad un certo punto della riunione si affacciò alla porta dell’ufficio Aldo Moro che, rivolgendosi a Comelli, senza preamboli, gli domandò se la Regione se la sentiva di assumersi l’incarico della ricostruzione.

L’episodio è noto soprattutto perché Toros lo ha più volte ricordato. Comelli rispose di sì – e cos’altro avrebbe potuto dire – ma non fu lui a chiedere il comando delle operazioni di ricostruzione. In quel momento ben altre erano le preoccupazioni che lo assillavano e lo stesso si può affermare per gli altri presenti.

L’idea, tutta di Moro, della delega si trasformò allora nella parte iniziale del decreto legge 227 e venne confermata dal Parlamento prima durante la conversione del decreto e poi con l’approvazione di tutti gli altri provvedimenti che si occuparono della ricostruzione del Friuli.

Moro non amava le improvvisazioni; raccomandava di meditare, valutare e poi scegliere e, naturalmente, si atteneva a questa saggia regola. Per quale motivo, allora, prese una iniziativa che sorprese tutti e costituì il supporto dello straordinario risultato della nostra ricostruzione? Bella domanda, per la quale propongo tre spiegazioni.

La prima discende dal legame che Moro aveva con la nostra Regione, che aveva aiutato a nascere in qualità di segretario nazionale della Dc («…è sempre sui dettagli che i grandi progetti franano. Dovete dirmeli con molta franchezza e disporvi ai reciproci contemperamenti. Se si vuol fare sul serio la Regione bisognerà smitizzare parecchio e conciliare le cose essenziali.

Vi aiuterà l’avvocato Morlino, che è un buon mediatore», Corrado Belci: “Trieste, memorie di trent’anni”), e dalla stima che provava nei confronti della sua classe dirigente. Moro veniva spesso e volentieri da noi, dichiarava di trovarsi bene, e la simpatia che ci dimostrava era ricambiata. Il Friuli Venezia Giulia era la regione più “morotea” d’Italia al tempo delle correnti democristiane.

La seconda ragione, a mio parere, è costituita dai deludenti risultati conseguiti nella ricostruzione avviata dopo il terremoto nel Belice e dal desiderio di provare a cambiare qualcosa di quell’esperienza. Il modello utilizzato nella circostanza, messo a punto nelle più importanti scuole italiane di urbanistica, in particolare in quella di Venezia, prevedeva l’abbandono dei vecchi centri urbani, ritenuti arcaici, insicuri ed in condizioni igieniche precarie, mentre la ricostruzione veniva avviata in nuovi siti distanti anche molti chilometri da quelli originari.

La legislazione vigente prevedeva che le riparazioni dei fabbricati colpiti dal terremoto dovessero conferire soltanto un supplemento di sicurezza rinunciando alla pretesa di renderli antisimici per le incertezze dei calcoli e la onerosità dell’intervento. Con un simile impianto la pianificazione urbanistica inevitabilmente assumeva un ruolo primario. I piani si succedevano ai piani mentre la ricostruzione restava pazientemente in attesa che le visioni cosmiche venissero precisate.

Lo Stato, infine, si riservava di gestire direttamente tutta la ricostruzione. Nel Belice il piano territoriale di coordinamento, i piani comprensoriali, quelli regolatori comunali e quelli particolareggiati erano ancora in corso di elaborazione e la ricostruzione ferma quando la terra, otto anni dopo, tremò di nuovo in Friuli. Mi pare più che ragionevole immaginare che un capo di Governo responsabile quale era Moro desiderasse battere strade nuove per la ricostruzione friulana, anche a tutela del buon nome dello Stato.

Vi è, infine, un terzo motivo che influenzò le decisioni di Moro, semisconosciuto, di non facile comprensione a distanza di tanti anni, che tuttavia pesò non poco in quella vicenda. Qualcuno si ricorderà che quarant’anni fa si parlava insistentemente di articolo 50 della statuto della Regione.

Quello che oggi è un oggetto misterioso recitava così: «Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Regione e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali».

Moro aveva promesso di attuare questa previsione statutaria e, nei mesi precedenti il terremoto, aveva fatto preparare un disegno di legge governativo, una prima bozza, che tuttavia non poteva sortire alcun effetto per la fine anticipata della legislatura, decretata poche settimane prima del 6 maggio e provocata dalla contrapposizione tra Dc e Psi sul tema dell’aborto.

Penso che Moro, avendo in mente il legame che esiste tra ricostruzione e sviluppo, intendesse mantenere attraverso la delega, l’impegno assunto e che abbia anche pensato che un provvedimento legislativo motivato dalla calamità naturale che si era abbattuta sul Friuli avrebbe incontrato, in Parlamento, minore resistenza di un altro che facesse riferimento all’articolo 50 dello statuto.

La disputa tra Regioni ordinarie e speciali sul problema dei soldi non era ancora esplosa, dato che le ordinarie erano appena nate, ma i conti sulle dita delle mani i parlamentari li facevano di sicuro.

La Regione, incassata la delega (ed i quattrini), avrebbe potuto utilizzarla male. Avrebbe potuto seppellire i talenti che aveva ricevuto restando nel solco di quello che la cultura accademica del tempo offriva. Avrebbe potuto ripetere il modello allora imperante dell’abbandono degli antichi borghi utilizzato non solo nel Belice ma anche qui da noi, nel Vajont! Invece cambiammo tutto. Ma questa è un’altra storia, da trattare in un’altra occasione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto