#iorestoacasa nella Gorizia del 1682: in un diario il racconto della peste

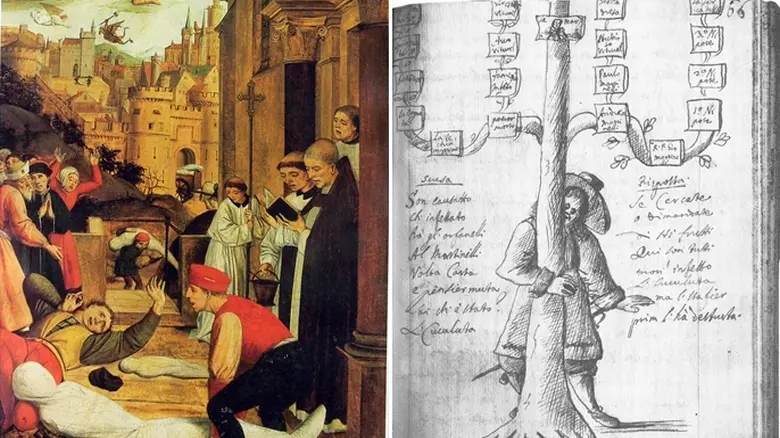

UDINE. Oramai ci stiamo abituando a tutto e al contrario di tutto. Capovolti, ribaltati, interrotti, impauriti quali siamo, ci ritroviamo increduli e stupiti nello scoprire che di questa epidemia, datata 2020, ogni cosa era già stata scritta quattrocento anni fa da un nostro antenato blogger friulano.Con paradossale modernità, tanto da strizzare l'occhio ai post quotidiani dei social corredati da immagini, "Il diario della peste di Giovanni Maria Marusig 1682" (Edizioni della Laguna 2005, a cura di M. Cristina Cergna con saggio di Rienzo Pellegrini), raccoglie testo e illustrazioni dei fascinosi manoscritti autografi della "Relatione del contaggio di Goritia".

Giovanni Maria Marusig (Zanmaria) fu poeta, cronista, illustratore, poligrafo barocco, primo versificatore friulano della sua amata città. Cappellano del monastero di Santa Chiara, in quarantena nell'allora piazza Grande (oggi Vittoria), registrò tutto ciò che andava vivendo della più virulenta peste goriziana. L'opera, di indubbio valore storico e documentario, in italiano e friulano (con termini sloveni e clausole latine), racconta "l'anno miserabile", dal 18 maggio 1682 alla primavera successiva, con annotazioni dettagliatissime, dal primo contagio ai profili dei deceduti, fino alla rinascita, in una pluralità di sfumature.

Si passa dal realismo all'ironia, al disincanto, alla sfrontatezza, al cinismo o alla constatazione della fragilità umana. Nei versi dal ritmo serrato e dall'espressività schietta, in un friulano che diventa strumento di comicità, leggiamo la paura per la propria sorte, ma soprattutto gustiamo un accento scherzoso, ironico, satirico-moraleggiante che serve a esorcizzare timori e lutti, a far da contrappunto burlesco alla tragicità, in un equilibrio che è il segreto per sopravvivere, fatto di concretezza e evasione. Il diario pare l'antenato di pagine social che tutto annotano in divenire; perfino il ricorso al riso a stemperare l'ansia, accanto al richiamo alla responsabilità, ritornano ora come allora.

E se oggi basta un gesto per un plebiscito di "mi piace", nel XVII secolo Marusig rilevava che i suoi versi "piacevano". Nel sonetto "Sopra quelli che burlavan l'authore in tempo di peste" si rivolge ai canzonatori che lo burlavano per la quarantena e scappavano dal bubbone ma non dalle sue rime: «Minchionadors, savevis dugh burlami / quant che ieri serat in quarantia. / Dalla cot vo schiampavis duquaing via, / ma no da rimis che mi pon iudami». C'è persino una sorta di #iorestoacasa: «Sta a chiasa», «Resta a chiasa, studios», «A chiasa, padri, no là ator», fino alla rima saggia: «Se mi chiatin fur dal tet, / a revedessi in lazaret» (se mi trovano fuori dal tetto, arrivederci in lazzaretto).

Tutto si svolge sotto ai nostri occhi, a partire dal sonetto "Sopra Andrea Cuculuta che fu l'origine della peste di Gorizia" ma anche delle righe scritte e della fine della paura per le streghe, perché timore più grande era ora la peste che decimava anche il denaro: «Par te scrivei nel libri tanti' riis / ... né plui paura vevi delli striis». Disperazione per un male a cui non sembra esserci rimedio, impotenza dei medici, calce che segna con una croce le case infette, fratelli che seppelliscono sorelle, madri che portano figlie al lazzaretto rischiando il contagio con gli oggetti.

Ma anche una città che impara a vivere diversamente con la chiusura delle scuole, le messe celebrate all'aperto, i voti ai santi. Prudenza traspare dall'invito a limitare i festeggiamenti per la fine della quarantena in castello. E se c'è una nobiltà che lascia Gorizia e c'è chi ruba oggetti nelle case infette garantendosi l'impiccagione, c'è anche una solidarietà fin dentro le botti di vino mandate da benefattori ai poveri del lazzaretto.

Stupisce la lucida capacità di non ricondurre tutte le morti alla peste, ma anche a altro male o vecchiaia, concludendo che meglio sarebbe stato anticipare le restrizioni per spazzar via presto l'epidemia: «Se scomenzava prin la quarantia / la pesta trop devant sbratava via». Marusig, consolato da «bon pan, bon vin», è portatore di allegria: «Stant sul balcon, chei siors mi domandavin / cimut che stoi e se la cot bisia. / Benchè serat, mostrai di vè ligria. / Duch... si indalegravin. / Par iessi ros, tros si maraveavin. / Io no pandei il secret e bizaria: / cun camisiola rossa Zamaria / freiava li ganassis...» (Stando alla finestra, quei signori mi domandavano come stessi e se il bubbone pizzicava. Benché chiuso, mostrai di avere allegria. Tutti...si rallegravano. Tanti si meravigliavano che io fossi rosso. Io non rivelai il segreto e la bizzarria: con la camiciola rossa Gianmaria massaggiava le guance).

C'è spazio anche per il burlesco testamento con lascito di «duti' li' balis da me fontanella» a chi di lui aveva sparlato, e per le "Censure" contro Gorizia alimentate dalla paura delle terre vicine. Sperando che la cometa sia stata di buon augurio, trascorre la Pasqua silenziosa «sì alta / che senza favellà, sol alla muta». Ma ecco la rinascita: «I schoars zà scomenzin là a schuela, /no viodarìn plui muarz in ta barella»; l'immagine degli scolari spazza via quella delle barelle.

Si sente suonare per la prima messa grande dei Gesuiti! Si può dar notizia che la quarantena è finita e partita: «Finida la pesta» allora «disset partida»! Grazie a Dio e ai protettori, per la processione di San Rocco, cinquemila sono in fila!La forza narrativa dei disegni, raffiguranti luoghi, personaggi in quarantena, riti e alberi del diramarsi del contagio, dialoga con prosa e versi, svelando in un racconto per immagini, nel contempo, costumi e architettura della Gorizia del Seicento oltre che uno specchio del nostro disorientato momento.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto