Il potere delle minoranze compreso e spiegato da Serge Moscovici

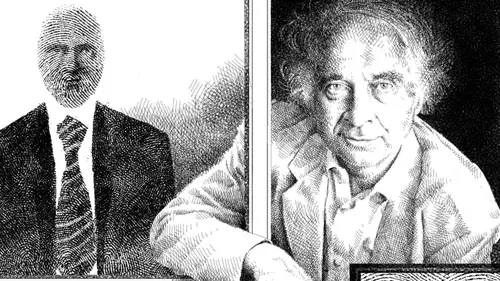

Ottantacinque anni portati davvero magnificamente, mantenendo intatta non soltanto la straordinaria lucidità di pensiero che ne ha fatto il rifondatore della psicologia sociale, ma anche la voglia di aggredire le cose che non vanno, Serge Moscovici non si sottrae minimamente alle incombenze di un’intervista, ma anzi la accetta sorridendo per l’ulteriore occasione di diffondere le sue idee e il suo impegno.

– Professor Moscovici, con il discorso delle minoranze attive lei non solo spiega molte cose di come la società si sia evoluta, ma fa anche capire che ognuno di noi, per quanto piccolo può influire sulle vicende umane e, quindi, non può sentirsi né escluso, né innocente...

«Penso che capire che si è sempre coinvolti sia molto importante. Fin dai tempi degli antichi greci, le società sono divise tra una massa che costituisce la maggioranza, e una minoranza. E sono sempre l’istruzione e l’educazione a permettere alle persone di avere la coscienza di poter comunque influire sugli altri e sul mondo».

– L’impostazione dell'educazione, però, dipende sempre almeno in parte da quella che in quel momento è la maggioranza. È possibile parlare di capacità dei pochi di influenzare i tanti anche se i rappresentanti dei tanti bloccano questo meccanismo con i vari sistemi di gestione del potere?

«Il fatto è che, a partire, dalla fine della seconda guerra mondiale, abbiamo assistito alla crescita di movimenti di minoranza. Prima c’era stato piuttosto lo sviluppo di movimenti di massa maggioritari, come il fascismo e il nazismo, ed altri. Pensiamo per esempio al mondo artistico: non bisogna mai diffidarne e sottovalutarlo perché l’idea delle avanguardie nasce proprio da lì. E questo è altrettanto vero anche per la scienza. Quindi, a partire dagli anni Sessanta, direi, ci sono il movimento giovanile, quello dei neri negli Stati Uniti, quello femminista; poi il coronamento di tutto ciò si è realizzato nel movimento delle dissidenza che ci ha dimostrato che in qualche modo si può capovolgere la realtà senza dover usare necessariamente la violenza. Lo abbiamo visto accadere in Russia. Certo, un po’ di violenza c’è rimasta, ma in proporzioni infinitesimali rispetto alla grande violenza estesa di altri movimenti».

– È un fenomeno importantissimo...

«Fondamentale. Ma anche curioso e stupefacente. Potremmo dire che si sarebbe potuta fare anche una rivoluzione scientifica, come quella di Galileo che implicò pure una rivoluzione sociale e religiosa al tempo stesso. Se io fossi uno storico di professione, per far conoscere queste rivoluzioni non violente scriverei un libro partendo dall’

affaire

Dreyfuss, un processo durante il quale per la prima volta ci fu il coinvolgimento del mondo politico e intellettuale; e ciò portò a una profonda trasformazione sociale».

– Il processo di dissidenza nasce soltanto nel XX secolo, o c'era già prima?

«C’è da secoli. I movimenti artistici e quelli scientifici ne hanno in qualche modo presentato un modello».

– Lei ha scritto il libro La storia umana della natura. Ciò significa che la natura va vista solo attraverso i nostri occhi?

«La vita esiste soltanto su questo pianeta e l’uomo ha trasformato questo pianeta. Quindi c’è quasi una storia privata dell’umanità. E quando si parla di scienza dimentichiamo questo aspetto, ma è molto importante».

– Anche perché si potrebbe dire che ogni progresso deriva dallo stupore e dalla curiosità...

«Aggiungerei anche la creatività. Prima arriva lo stupore, poi il dubbio. Poi, con Einstein, si torna allo stupore. Poi arrivano la curiosità e la creatività».

– Tutto questo, come ha teorizzato Edgar Morin, un altro premio Nonino, per portare al progresso deve essere retto da un pensiero complesso, mentre in questo momento si tende a un pensiero semplificato...

«Non possiamo parlare al tempo stesso di storia e progresso. Il progresso direbbe che la storia è un movimento finalizzato, quindi introdurremmo nel ragionamento quasi un momento profetico. Invece non è così: siamo noi a fare la storia. Vico diceva che conosciamo la società perché l’abbiamo fatta noi. Io dico lo stesso della natura: conosciamo la natura perché siamo noi che l’abbiamo fatta. Anche quando si parla di ecologia bisogna tenerlo presente».

– Lei è stato allievo di Alexander Koyré. Ci sono differenze tra i vostri pensieri?

«Sono stato suo allievo, ma lui era un platonico. Sono venuto con lui per la prima volta in Italia per parlare della storia delle scienze e grazie a lui ho pubblicato un testo su Baliani, uno dei protagonisti della scuola di Galileo. Non mi permetto di discutere la visione delle cose di Koyré ed è grazie a lui se ho scritto il libro sulla storia umana della natura».

– Torniamo al discorso iniziale. Quando una minoranza sostiene una sua tesi, se è giusta, interessante e appassiona, ottiene risultati. Però in qualunque campo, si nota una crescente difficoltà a farsi capire, forse perché siamo aggrediti da troppe informazioni. Questo accade anche nel campo sociale e scientifico?

«Certamente».

– E il mondo scientifico ha una difesa più efficace della nostra?

«Non sappiamo quanti non hanno potuto dire la loro e quasi sempre dimentichiamo che siamo una società di massa. Non era Marx ad avere ragione, ma Weber quando diceva che c’è una sorta di burocratizzazione che penetra in tutti gli aspetti della nostra vita. Questa è una realtà, e uno dei problemi della nostra epoca».

– In Italia la vita politica, sociale e scientifica risente molto delle influenze religiose e, secondo me, si è perso il concetto di laicità perché in certi la laicità diventa quasi una religione all’incontrario. Quanto è importante una laicità vera, cioè non un rifiuto della religione, ma una separazione dalla religione?

«Due risposte. Innanzitutto questa separazione è sicuramente molto importante. Ma come curioso e osservatore, mi chiedo se la Chiesa e la religione abbiano davvero l’influenza che si crede abbiano. C’è un esempio che mi colpisce, quello della natalità. Spagna e Italia hanno una maggiore denatalità rispetto agli altri Paesi».

– E sono le due nazioni teoricamente più cattoliche...

«Mentre la Francia che è la figlia maggiore della Chiesa, ma al tempo stesso anche un Paese molto laico, ha un tasso di natalità relativamente normale. Quindi la domanda è: questa religione si diffonde davvero? Il protestantesimo americano, direi che ha più potere di conversione. Ancora un aspetto: io non sono cattolico, ma mi ricordo che quando sono arrivato in Francia dalla Romania, c’era una presenza intellettuale cattolica molto forte. Per esempio i migliori libri su Marx erano scritti proprio da gesuiti. Oggi, invece, gli intellettuali cattolici non ci sono più. Io, almeno, non li vedo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto

Leggi anche

Video