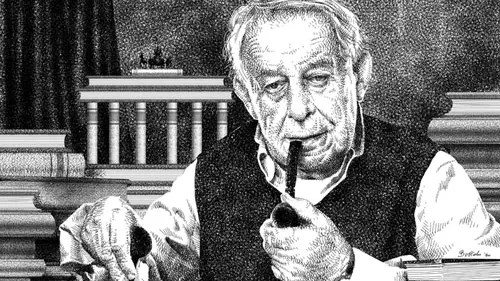

Il dovere di disobbedire nella visione di Siegfried Lenz

Il premio Nonino 2010 racconta l’obbligo di ognuno di restare umano anche sotto il tallone del nazismo

Siegfried Lenz è, tra i grandi vecchi della letteratura tedesca, poco conosciuto in Italia: assai meno dei suoi pressoché coetanei Martin Walser e Günter Grass. Della sua imponente produzione letteraria (è autore di quindici romanzi, di una trentina di raccolte di racconti e novelle, di numerosi saggi, libri per bambini, drammi radiofonici e teatrali; ha ottenuto decine di premi e riconoscimenti prestigiosi) abbiamo in traduzione italiana soltanto

Lezione di tedesco

, il suo capolavoro risalente al 1968, e

Un minuto di silenzio

, breve romanzo d’amore scritto nel 2008, a ottantadue anni.

Su di essi si focalizza la motivazione della giuria che gli ha conferito il Premio Internazionale Nonino 2010, e mi pare che nella sua misurata formulazione essa renda giustizia a un autore che in patria ha riscosso grandissimo successo di pubblico, ma non altrettanto unanime apprezzamento da parte della critica.

Nato a Lyck, in Prussia, il 17 marzo 1926, nel luglio del 1943, Lenz, già arruolato in marina, risulta iscritto (a sua insaputa, egli sostiene) al Partito nazionasocialista tedesco; certo è che poco prima della fine della guerra disertò riparando in Danimarca e finì prigioniero di guerra in un campo dello Schleswig-Holstein. I suoi studi di filosofia, inglese e storia letteraria all’Università di Amburgo furono interrotti allorché egli divenne redattore del quotidiano di quella città,

Der Welt

. In quegli stessi anni s’accostò al Gruppo ’47, la cerchia di intellettuali e scrittori emergenti impegnati a far risorgere e rinnovare la cultura tedesca: tra essi - oltre ai citati Walser e Grass - Hans Magnus Enzensberger, Heinrich Böll e Marcel Reich-Ranicki, il grande critico letterario.

Fu anche attivo nel Partito socialdemocratico tedesco, sostenendo la Ostpolitik di Willy Brandt e guadagnandosi col suo impegno civile unanime stima, tanto che Grass, suo compagno anche nella militanza politica, lo propose per la presidenza della Repubblica.

L’esordio letterario di Lenz avvenne nel 1951 e da allora, come leggiamo nella motivazione del Premio Nonino, «nel suo percorso creativo ha soprattutto abbracciato i temi della violenza e della persecuzione, sempre filtrati dal suo essere distaccato e diffidente da ogni ideologia». Come ha scritto il critico Gerhardt Csejka, Lenz si colloca tra gli autori che hanno sentito il dovere di aiutare il popolo tedesco «a pagare i debiti enormi di cui s’erano caricati insieme al loro onorato Führer». Questo l’impegno, comune a tanti altri della sua generazione; ed è bello che Lenz venga premiato in prossimità della “Giornata della memoria”. Quanto alle modalità stilistico-espressive, esse sono assai lontane dall’espressionismo di Grass; Lenz tende a una narrazione meno mimetica; indiretta, quasi allegorica mi azzardo a definirla in riferimento a

Lezione di tedesco.

Pubblicato nel 1968, il romanzo fu un - forse

il

- bestseller degli anni Settanta in Germania; non altrettanto successo ebbe in Italia, ove fu pubblicato nel 1973 da Mondadori nella stessa traduzione (molto bella) di Luisa Coeta riproposta nel 2006 da Neri Pozza. La vicenda si svolge nelle estreme lande settentrionali della Germania, in due tempi e in due luoghi. Ne è protagonista e io narrante Siggi Jepsen, che all’inizio del romanzo, nel 1953, è recluso in un riformatorio per ragazzi disadattati, su un’isoletta dell’Elba nei pressi di Amburgo. Si trova in isolamento per non aver svolto il tema assegnato alla sua classe: «Le gioie del dovere». Non per negligenza, o per mancanza di idee, ma per un affollarsi di ricordi, tanti da non poter essere racchiusi in un breve componimento. Rinchiuso in cella per castigo, Siggi vi rimarrà volontariamente per mesi, scrivendo le cinquecento pagine che noi leggiamo.

Vi rievoca eventi accaduti dieci anni prima (l’anno stesso della diserzione di Lenz): «Nel 1943, tanto per cominciare, un venerdì di aprile di primo o tardo mattino, mio padre Jens Ole Jepsen, guardia della stazione di polizia di Rügbull, l’avamposto più a nord dello Schleswig-Holstein, si preparò per la missione di servizio a Bleekenwarf: doveva trasmettere al pittore Max Ludwig Nansen - che da noi tutti chiamavano semplicemente il pittore e non hanno mai smesso di chiamare così - l’ordine giunto da Berlino che gli vietava di dipingere». È il poliziotto Jensen la prima personificazione del dovere, se non gioioso, cieco e pago di se stesso, prono all’autorità, quale essa sia. È considerata dal regime arte degenerata, quella di Nansen (vi si riconosce il pittore Emil Nolde), e Jepsen, dapprima incaricato di vigilare perché non produca nuove opere, riceverà anche l’ordine di sequestrare quelle già realizzate. Nonostante l’amicizia che lo lega all’artista, che in passato gli ha salvato la vita, Jepsen esegue: «Io faccio solo il mio dovere». Giustificazione inaccettabile, che sentimmo anche dai banchi di Norimberga: non facevano che obbedire agli ordini, i criminali nazisti. «Si può forse impedire di sognare?», obietta Nansen, che da allora creerà quadri invisibili, simbolo dell’arte incoercibile e inaccessibile a chi è ottenebrato da idee - quelle sì - aberranti. Tra i due, Siggi pratica - e ne gusta, e ne paga le gioie - il dovere della disobbedienza: sarà per aver messo in salvo i quadri di Nansen che verrà accusato di furto e rinchiuso nel riformatorio. Intorno ai tre, una serie di figure minori, alcune non più che tipi, costituiscono il microcosmo in cui dovrebbe riconoscersi l’intera Germania nazista.

Ma sulla validità di questa rappresentazione e sulla stessa ricezione del romanzo da parte del pubblico tedesco sono state avanzate numerose riserve critiche: tra le più severe, quelle di Ursula Arese Isselstein, nel saggio conclusivo del volume collettaneo su

Il romanzo tedesco del Novecento

, pubblicato da Einaudi nello stesso anno in cui usciva in Italia

Lezione di tedesco

e forse responsabile della tiepida accoglienza che ricevette. La studiosa metteva in discussione, e sostanzialmente negava, che quella provincia fosse davvero rappresentativa della Germania sotto Hitler: troppo idillica, a suo parere, la comunità descritta da Lenz, tutta in fondo brava gente, e troppo astorica e moralistica la proposizione dei fenomeni storico-politici. E pur concedendo allo scrittore che la storia «è scritta in stile scorrevole, ottimamente costruita, suggestiva nelle descrizioni di paesaggi, situazioni, azioni e spesso magistrale nei dialoghi», concludeva che «non si può fare a meno di sospettare che qui si renda omaggio ad una certa cura relativamente indolore del trauma tedesco».

Ebbene, poiché tra i curatori del libro in cui apparve questo saggio, accanto a Baioni, Bevilacqua e Cases figura anche Claudio Magris, autorevolissimo tra i giurati del Nonino, in specie per quanto riguarda la letteratura tedesca, riporto la parte della motivazione riguardante

Lezione di tedesco

, che immagino si debba soprattutto a lui: «Siegfried Lenz è uno dei più grandi e amati scrittori in lingua tedesca viventi; nel suo capolavoro

Deutschstunde

(

Lezioni di tedesco

), ha saputo affrontare intimamente, con grazia e senza retorica, il lacerante dramma del suo popolo divenuto una moltitudine di solitudini al termine della seconda guerra mondiale». Intimamente, con grazia e senza retorica: mi pare la migliore risposta a critiche, come quelle della Isselstein, di natura essenzialmente extraletteraria. Personalmente, considero

Lezione di tedesco

un’opera di alta letteratura, pregevole proprio per la sottigliezza allusiva, allegorica direi, della fabula, e potente nella descrizione della natura. Vi sono pagine che sembrano l’

ekphrasis

dei quadri di Nansen/Nolde, e memorabili sono le descrizioni della natura, correlativo oggettivo non solo dell’animo umano ma della particolare temperie storica. E mentre non v’è la retorica degenere dell’ideologia, vi è la retorica vera e buona di quel metaforismo che infastidisce anch’esso l’arcigna critica, ma che costituisce non poco del fascino accattivante di moltissime delle pagine di Lenz.

La motivazione riguarda anche

Un minuto di silenzio

, il romanzo breve che ha stupito non solo per essere opera freschissima di un ultraottuagenario, ma per il contenuto amoroso a lui inconsueto: «Nella sua ultima fatica

Schweigeminute

,

Un minuto di silenzio

, scritta dopo aver superato la soglia degli ottanta anni, ha affrontato il tema dell’amore, sussurrando come sempre una storia senza tempo».

Anche in quest’opera, al di là dei contenuti, Lenz si dimostra magistrale padrone della scrittura. Posso qui soltanto rimarcare l’uso del passaggio, da parte del giovane io narrante, dalla terza alla seconda persona, a un tu dall’effetto struggente. Un espediente non meno efficace di quello messo in atto in

Lezione di tedesco

, laddove Siggi interviene da demiurgo nel proprio narrare. Speriamo che il Premio Nonino induca i nostri editori a proporci altre opere di questo grande.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto

Leggi anche

Video