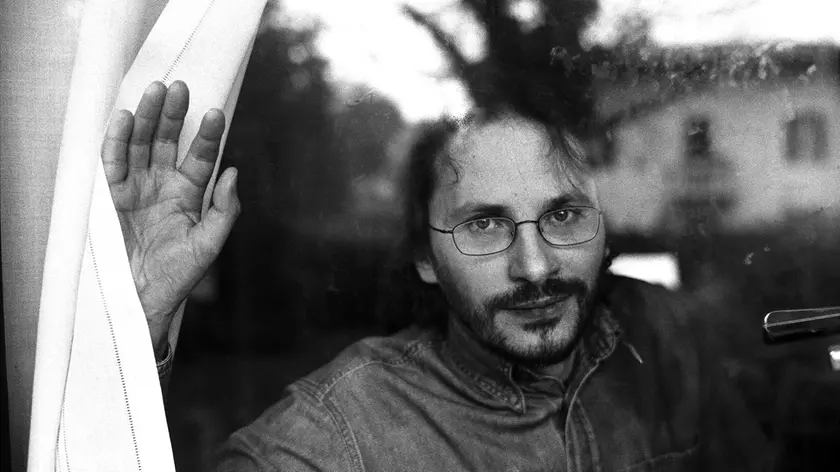

Addio a Pierluigi Cappello, la sua impronta come una carezza sull'esilità umana

Questo è un articolo che non avrei mai voluto scrivere. Quando muore un amico è come se un pezzo stesso della tua vita se ne andasse, e credo che con Pierluigi se ne sia andata la parte migliore. Ma se le parole servono a qualcosa, servono di certo a ricordare, a mantenere vivo, a contrastare umanamente, per quel poco che l’umano può, il tempo e la morte.

VIDEO

- Cappello si racconta al premio Terzani: "Mi manca lo studio e il silenzio della scrittura"

- "Parole povere", il documentario con Francesca Archibugi

- Premio Terzani, parlano i protagonisti

- Cappello e la laurea ad honoris causa

- Jovanotti canta il poeta friulano

- Da Saviano a Jovanotti, ecco i messaggi di cordoglio sui social per Pierluigi Cappello

Ho conosciuto Pierluigi Cappello a metà degli anni Novanta, durante una serata di poesia che avevo organizzato all’Amideria Chiozza, vicino a Ruda. Era una lettura collettiva, con svariati altri poeti, e la serata era vivace. Ma a un certo punto arrivò Pierluigi e si mise a leggere dentro un cono di luce, circonfuso da polvere brillante. Fumava mentre leggeva, e il fumo si annodava in lunghe volute, lente e armoniose quasi quanto la sua voce. Reggeva i fogli sulle ginocchia (anche se si piccava di conoscere tutte le sue poesie a memoria) e ogni volta che terminava una lettura, faceva planare il foglio a terra, che scendeva tremulo. Così c’erano voce, fumo, fogli e luce, e tutto questo, insieme alle sillabe perfette, ci rendeva consapevoli che fino a qualche minuto prima avevamo scherzato, e che quello a cui assistevamo incarnava la poesia. Alla fine ci fu un lunghissimo applauso, una sorta di standing ovation.

LEGGI ANCHE:

Pochi giorni prima avevamo dato entrambi da leggere i nostri scritti a Mario Turello, che ce li aveva passati. Così io avevo letto le sue poesie inedite, e lui i miei racconti. Alla fine, Pierluigi venne da me e mi disse, allora tu sei Alberto Garlini. Andammo a casa di una amica e ci mettemmo a parlare di letteratura e di poesia. Ci riconoscemmo. Ne venne fuori una gara a chi ricordava più versi, leggemmo poesie di D’Elia e Magrelli, eravamo due giovani fiumi in piena, con una passione sfrenata per una sillaba ben messa. In seguito, quando la nostra amicizia si cementò ancora di più, mi disse che ero vestito troppo elegante per essere un buon letterato, ma gli erano piaciuti i miei racconti, e per fortuna non si era fermato all’abbigliamento.

Da allora, se non ai matrimoni, non indosso più la cravatta. Quegli anni furono miracolosi, furono anni di grazia e di disperazione, di incontri fulminanti, di litigi, di perdite, di meraviglia. Intorno a Pierluigi si creò un gruppo di persone che cambiarono il volto della poesia friulana, ma anche di quella italiana: Gian Mario Villalta, Mario Benedetti, Vincenzo Della Mea, Ivan Crico, Ida Vallerugo. Complice la mente creativa di Paolo Medeossi, ci si incontrava spesso, si discuteva fino a tarda notte; il telefono a qualunque ora poteva suonare e c’era Pierluigi che ti leggeva la sua nuova poesia, e stavi a parlarne fino a quando le palpebre calavano. Il Friuli era una enorme festa, tra spettacoli teatrali, letture, presentazioni, dove ogni volta trovavi degli amici, e ogni volta c’era una ragione per imparare, o avvicinarsi a quel nucleo oscuro di verità che urgeva dentro ognuno di noi e che poteva essere scoperto solo dentro questo corale confronto di amicizie. Era il nostro periodo d’oro, e lo stavamo dissipando come assurde farfalle in primavera.

Credo che fu allora che Pierluigi, che fagocitava ogni parola, al quale nulla era indifferente, ma che riusciva ad assumere un tema quando si cristallizzava in una scansione musicale, giunse alla seconda fase del suo percorso poetico. Riuscì a fondere la perfezione formale dei primi versi con un contenuto di salvezza, di riscatto delle voci di chi gli era vicino, degli ultimi, delle parole povere di Chiusaforte, in una bellezza senza tempo: riuscì a farci sentire il pianto delle madri, i padri disperati, la vita avvolta nell’attimo di smarrimento che precede il canto e lo definisce e lo perde.

Ricordo che un giorno, era forse una sera, il sole tramontava e c’era una debole luce che veniva da ovest e si irradiava su una siepe, Pierluigi mi spiegò cosa significava per lui, che viveva sempre staccato da terra (un po’ come gli aerei che tanto amava); cosa significava toccare un oggetto. Per un lungo istante trascorse la mano sul muro ruvido e muffoso, ne assaporò la grana, e disse che era come lasciare un’impronta di sé. Non so, forse parlo a vanvera, o parlo sull’impressione del momento, ma credo che la sua grande poesia, la poesia di “Mandate a dire all’imperatore”, fosse proprio così, fosse come un trascorrere della mano su un oggetto, una comprensione alta e fisica di questo oggetto nella sua estrema e commovente povertà, lasciando però un’orma, un’impronta di sé.

Credo che questa impronta l’abbia lasciata in tutti noi, in chi lo ha conosciuto e in chi ha letto le sue poesie. Un’impronta che era come una carezza, come un sentirsi compresi a fondo, ma con leggerezza, perché nella sua anima tutto era cristallizzato in armonia, e tutto veniva perdonato nel nome di una comune fragilità umana. Non so se c’è qualcosa dopo, ma vorrei che ci fosse qualcosa per lui, forse proprio quegli anni felici, quando eravamo tutti giovani, quando la poesia splendeva, quando nessuna follia veniva derubricata come impossibile, quegli anni intatti, e puri, prima di ogni dissolvimento.

Quegli anni che nemmeno la morte potrà cancellare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto