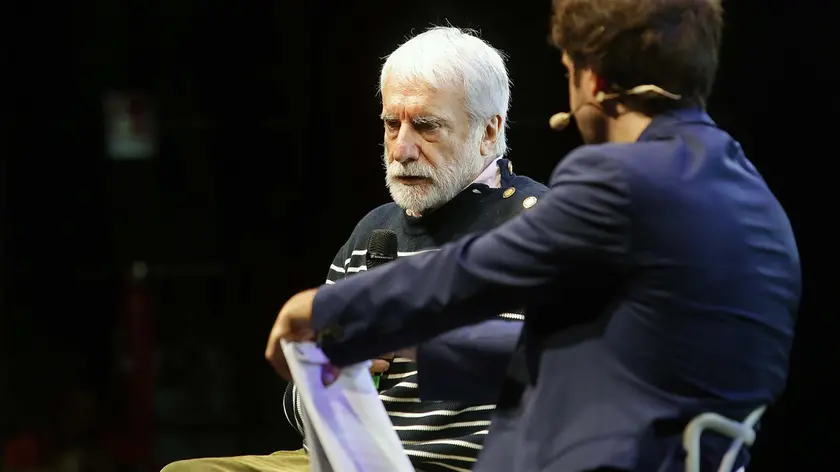

Omicidio di Muggia, Crepet: «Non esistono spiegazioni facili per gesti così estremi»

Lo psichiatra: «Un’illusione pensare che ci siano sintomi premonitori. E pure le donne uccidono, spesso c’è un pregiudizio positivo verso un sesso»

«Non ci sono spiegazioni facili per gesti così estremi. Ci sono storie, storie di persone, non formule generiche». Lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, con tutte le prudenze imposte da una vicenda accaduta solo poche ore prima, prova a offrire sulla tragedia di Muggia una chiave di lettura, allontanando le spiegazioni semplicistiche, ma concentrandosi sulle fragilità umane, «così difficili, a volte, da interpretare».

Che cosa può spingere una madre a compiere l’inimmaginabile, uccidere il proprio figlio?

«Non lo so. Chi lo sa, senza potersi basare per adesso su nulla, sbaglia di grosso. Una persona è una storia: serve conoscere la sua, di quella donna, di quella famiglia. Io non so nulla e non posso avere spiegazioni. Se qualcuno lo sa o saprà, sarà per ragioni professionali e ce lo dirà».

Si può dire che certi gesti siano in qualche modo “annunciati” o prevedibili?

«In questo momento non ho la più pallida idea su che cosa si basi chi fa deduzioni. È una tragedia evidente, certo, ma basta. Non si può semplificare. Dopo di che pure le donne uccidono, lo sapevamo. Inutile meravigliarsi. Spesso c’è un pregiudizio positivo verso un sesso rispetto all’altro. Ma le statistiche parlano chiaro, e io continuo a pensare che sono le storie delle persone a contare, non il genere».

Non è nemmeno sorprendente che una madre uccida un figlio?

«Neanche questo è sorprendente. Mi sono occupato vent’anni fa di casi simili, eravamo a Cogne. Già allora dicevo: le mamme uccidono. Mi sono preso la mia bella porzione di insulti, ma avevo ragione io. Le mamme, come i papà, sono persone. Subiscono gli eventi della vita, compresi i legami, il bene e il male delle relazioni».

Da quanto emerge, questa donna era seguita dai servizi psichiatrici. Potrebbe non aver funzionato qualcosa nel monitoraggio o nell’intervento preventivo?

«Anche su questo si potrebbe dire abbastanza presto che sì, non ha funzionato qualcosa. Ma preferisco non dirlo perché non conosco i dettagli: da quanto tempo era in cura, in che modo, con quali continuità. Ci sono troppe variabili. Dire che non ha funzionato è semplicistico e non posso farlo io».

Esistono però segnali riconoscibili, veri e propri campanelli d’allarme, in circostanze simili?

«Nulla di specifico. È un’illusione pensare che ci siano sintomi premonitori di un omicidio così. Non funziona così. Ci possono essere segnali di peggioramento dello stato di salute, questo sì, ma non sappiamo se in questo caso potessero essere utili in funzione preventiva rispetto a quanto accaduto».

Che ruolo ha la rete intorno a queste persone – famiglia, scuola, vicinato, istituzioni – nel cogliere o nel segnalare situazioni di rischio?

«Un’importanza enorme. La comunità ha un ruolo determinante, contribuisce a non far sentire sole le persone. Non mi riferisco all’episodio specifico, ma la solitudine pesa sempre tantissimo».

Nel dibattito pubblico si punta spesso il dito sui servizi sociali o sui Csm. In Italia c’è un problema di coordinamento o di cultura della prevenzione?

«C’è innanzitutto un problema di finanziamenti. Gli ospedali non funzionano bene, figuriamoci come possono funzionare i servizi sul territorio. Per anni abbiamo pensato che la riforma sanitaria dovesse partire dagli ospedali: una sciagura, sia umanamente sia economicamente. Una scelta inflattiva, che fa spendere di più al sistema. Al contrario, più servizi preventivi ci sono, meno spende la sanità in emergenza».

È possibile conciliare il diritto alla libertà di un paziente psichiatrico con la tutela dei minori?

«I bambini hanno più diritti di tutti. Prima vengono loro, poi tutti gli altri. Bisogna tutelare il diritto del bambino a non subire danni. Nella nostra comunità, purtroppo, non è così ovvio».

Come spiegare questo dramma ai compagni di scuola di quel bambino?

«Bisogna parlarne e non omettere nulla. Omettere sarebbe il danno peggiore: da altre fonti, i bambini avranno informazioni distorte o contraddittorie. Dirigenti e insegnanti devono guidare questo percorso difficile, ma necessario».

Un pensiero per il padre?

«Non conosco i fatti, ma immagino sarà per lui una prova gigantesca. Sicuramente dovrà essere aiutato perché si troverà ancora più solo, ancora di più con i sensi di colpa. Ma bisogna aiutare anche la donna, in modo appropriato».

Come può una comunità elaborare un trauma collettivo di questa portata?

«Trieste ha una grande storia, anche in relazione ai temi di cui stiamo parlando. È stato il luogo di una straordinaria esperienza, non di una sperimentazione. La città sa che le comunità si forgiano anche attraverso eventi negativi, non solo nei riconoscimenti. Basaglia ne era consapevole più di tutti. E lo temeva».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto