La lotta per la terra in Friuli, tra guerre e rivolte contadine

Pier Paolo Gratton rievoca le vicende di mezzadri e braccianti: nove anni di grandi movimenti popolari e politici nella Bassa

La storia moderna del Friuli, dalla “Crudel zobia grassa” del 1511 in poi, è stata scandita dalle rivolte contadine, dalla lotta per la terra, che era anche lotta per l’emancipazione, per la promozione sociale, quando non per la sopravvivenza.

Le vite grame e miserevoli di braccianti, coloni, mezzadri e famigli, quelli che Tito Maniacco chiamava i “senzastoria” e che, con le loro rivendicazioni, contribuirono allo sviluppo sociale ed economico del Friuli, assieme alle esistenze di migliaia di badilanti e carriolanti, salariati che fra inverno e primavera diventavano disoccupati, sono materia esistenziale, viva e pulsante in un volume che riassume nove anni di grandi movimenti popolari e politici.

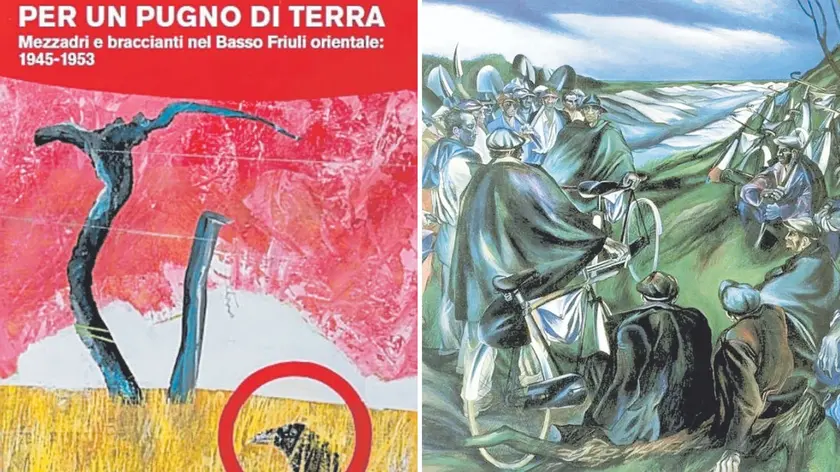

Vicende ricostruite fra documenti d’archivio e articoli giornalistici in Per un pugno di terra. Mezzadri e braccianti nel Basso Friuli orientale 1945-1953 di Pier Paolo Gratton (Editrice Forum, 255 pagine, 22 euro).

Un nucleo che si sviluppa sulla traccia di una vecchia tesi di laurea e che, a distanza di ottant’anni, ripercorre una stagione di scontri accesi che attraversò tutta la penisola.

La terra del Friuli, a causa delle sua storia e della sua collocazione geografica mantenne, anche in questo contesto, prerogative singolarissime, del resto la provincia di Udine e Pordenone erano diventate italiane nel 1866, mentre la Venezia Giulia, con il Cervignanese, dovettero attendere, per questo, la fine della Prima guerra mondiale.

Negli ultimi decenni della duplice monarchia i movimenti cattolico e socialista, vivaci nella Contea di Gorizia e Gradisca, avevano contrastato i liberali, in gran parte proprietari terrieri, ottenendo risultati importanti.

Pochi mesi prima dello scoppio della Grande guerra, inoltre, soprattutto i cattolici erano riusciti a strappare contratti agrari innovativi: quello di mezzadria era stato rinnovato a quasi totale beneficio di mezzadri e fittavoli della Contea, ma l’attentato di Sarajevo cambiò la carte in tavola e quella riforma non fece in tempo a diventare legge.

Poi, tutto cambiò: la guerra, l’arrivo del Regno d’Italia e il fascismo - particolarmente aggressivo nelle zone del confine orientale - annientarono ogni innovazione riportando il mondo contadino indietro di un secolo. Nel Ventennio furono avviate numerose opere di bonifica fra Aquileiese, Boscat, Isola Morosini, Tiel-Mondina, Fossalon, bonifica della Vittoria, ma l’unica zona completamente bonificata fu quella occupata dalla Snia-Saici di Torviscosa, fabbrica e cittadina costruite in tempo record fra 1937 e 1938. La storia raccontata da Gratton, parte dalle condizioni generali dell’agricoltura e delle masse contadine dopo la Liberazione e prosegue fino alla fine dell’esperienza degasperiana.

Lo fa offrendo uno spaccato della vita quotidiana di quelle popolazioni e delle loro battaglie, intraprese per migliorare le proprie condizioni di vita. Anni che furono molto accesi nella bassa pianura friulana in un’area delimitata a nord dalla linea della risorgive, a ovest dall’insediamento della Snia Saici tra Torviscosa e San Giorgio di Nogaro e a est dal corso dell’Isonzo, un comprensorio che riuniva un ventina di comuni con una popolazione stimata di 50 mila persone.

In questo contesto, gli ultimi mesi della Resistenza e la seconda parte del 1945, videro un collegamento stretto fra i partigiani e le prime proteste agrarie. Ma i principali protagonisti della Lotta di liberazione nel Basso Friuli furono poi anche i sindacalisti delle prime lotte contadine che già nella primavera del 1945 invitarono i mezzadri a trattenersi il 60 e anche il 70% dei prodotti a mezzadria, quasi a rifarsi delle condizioni vessatorie subite nel corso del Ventennio.

L’Italia e il Friuli che uscivano dalla guerra erano allo stremo, mancava il pane, la gente aveva fame, c’erano gli ammassi obbligatori e la disoccupazione era una piaga sociale. Il Friuli, a differenza di altre regioni, non rientrò sotto la sovranità italiana alla fine del 1945, ma rimase sotto l’egida del Governo militare alleato fino al 15 settembre 1945, Trieste addirittura fino al 1954.

I nove capitoli del volume raccontano le lotte per la terra, per il pane, per non emigrare. Molte andarono a buon fine - quella per il Canale morto, per la bonifica del Tiel Mondina, per il potenziamento dell’argine del Torre e per i riparti -, altre finirono fra le manganellate della polizia e le aule dei tribunali.

Di quelle pagine di storia oggi rimane molto, moltissimo, anche se in un ventennio (dal 1931 al 1951) l’occupazione nell’agricoltura in Friuli passò dal 54,5 al 39,9% della popolazione attiva. La campagna in quei territori, ricca, rigogliosa, ben coltivata ed irrigata, è figlia delle lotte, dei sacrifici, delle sconfitte e dell’emigrazione di quegli anni.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto